急に髪の毛が抜ける量が増えたと感じて、不安で相談にいらっしゃる女性が増加傾向にあります。

「最近、シャンプーのたびに排水溝に溜まる髪の量が気になる」「朝、枕元の抜け毛を見てはっとする」など、多くの女性がライフステージの変化や日々の生活の中で同様の経験をしています。

この記事では、女性の急な抜け毛の背景にあるホルモンバランスの変動を中心に、考えられるさまざまな原因を専門的な視点から解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

急に抜け毛が増えたのは体からのサインかも?

髪は「血余(けつよ)」とも呼ばれ、東洋医学では血液の状態を反映するものと考えられています。

現代医学においても、髪の健康は全身の健康状態と密接に関わっているとわかっています。

急に抜け毛が増えるという現象は単なる美容の問題ではなく、体が何らかの変化を訴えている重要なサインである可能性があります。

「ヘアサイクル」とは

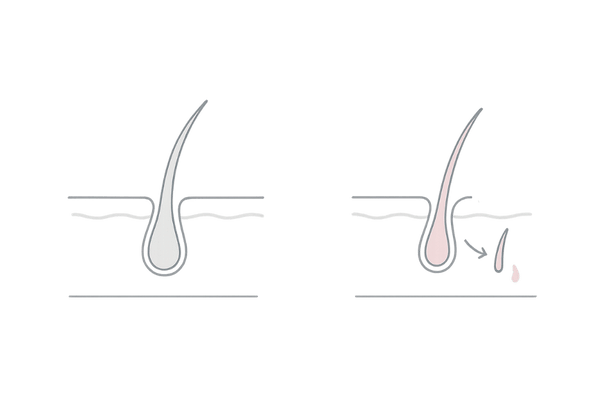

私たちの髪の毛は1本1本が独立した寿命を持ち、「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しています。

健康な状態では、ほとんどの髪(約85〜90%)が成長期にあり、数年かけて太く長く成長します。

その後、成長が止まる退行期を経て数ヶ月間の休止期に入り、自然に抜け落ちます。そして、同じ毛穴からまた新しい髪が生えてくるのです。

このヘアサイクルが正常に機能している限り、一定数の抜け毛は生理現象であり、心配する必要はありません。

正常な抜け毛と注意が必要な抜け毛の違い

一般的に、1日に50本から100本程度の抜け毛は正常範囲内とされています。

しかし、ヘアサイクルが乱れると、成長期が短縮されたり、休止期に入る髪の割合が増えたりします。

その結果、髪が十分に成長しないまま細く短い状態で抜け落ちてしまったり、全体の抜け毛の本数が急激に増加したりします。

シャンプーやブラッシングの際に明らかに以前より多くの髪が抜ける、髪の分け目が目立つようになった、髪全体のボリュームが減ったと感じる場合は注意が必要なサインかもしれません。

正常なヘアサイクルと乱れたヘアサイクルの比較

| 項目 | 正常なヘアサイクル | 乱れたヘアサイクル |

|---|---|---|

| 成長期の期間 | 2年~6年 | 数ヶ月~1年 |

| 休止期の割合 | 約10% | 20%以上 |

| 抜ける髪の状態 | 太く、毛根がしっかりしている | 細く、短く、毛根が小さい |

なぜ急に抜け毛が増えるのか

急な抜け毛の増加は、このヘアサイクルが何らかの要因によって急激に乱された結果として現れます。

その引き金となるのは、ホルモンバランスの変動をはじめ、過度なストレスや栄養不足、睡眠不足や特定の病気など、多岐にわたります。

複数の要因が複雑に絡み合って影響しているケースも少なくありません。原因を正しく理解することが、的確な対策への第一歩となります。

女性の抜け毛とホルモンバランスの深い関係

女性の体は、一生を通じて女性ホルモンの影響を大きく受けます。

「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲステロン(黄体ホルモン)」という2つのホルモンは、月経周期や妊娠・出産、そして更年期といったライフイベントに伴い分泌量が大きく変動します。

このホルモンの波が、髪の健康にも深く関わっているのです。

女性ホルモン「エストロゲン」の役割

エストロゲンは女性らしい丸みのある体つきを作ったり、肌の潤いを保ったりする働きで知られていますが、髪にとっても非常に重要なホルモンです。

エストロゲンには、髪の成長期を維持して髪を太く健康に育てる作用があります。

また、頭皮のコラーゲン生成を促し、血行を良くして髪が育ちやすい環境を整える役割も担っています。

- 髪の成長期を持続させる

- 髪にツヤとハリを与える

- 頭皮の血行を促進する

産後に抜け毛が増える「分娩後脱毛症」

妊娠中は、エストロゲンの分泌量が非常に高いレベルで維持されます。このため、本来なら休止期に入って抜けるはずの髪までが成長期にとどまり、一時的に髪の量が増えたように感じる方が多いです。

しかし、出産を終えるとエストロゲンの分泌量は急激に減少し、妊娠中に抜けなかった髪が一斉に休止期へと移行します。産後2〜3ヶ月頃から急激な抜け毛が始まり、多くの新米ママを悩ませます。

これは「分娩後脱毛症」と呼ばれる生理的な現象で、通常は半年から1年ほどで自然に回復に向かいます。

更年期におけるホルモン変動の影響

40代半ば頃から迎える更年期は卵巣機能が低下し、エストロゲンの分泌量が大きくゆらぎながら減少していく時期です。

髪の成長を支えていたエストロゲンが減ため、ヘアサイクルにおける成長期が短くなり、休止期の割合が増加します。

その結果、1本1本の髪が細くなる「菲薄化(ひはくか)」が進み、髪全体のボリュームダウンや地肌の透け感が目立つようになります。

急激に抜けるというよりは、じわじわと薄毛が進行するのが特徴です。

ライフステージとエストロゲン分泌量の変化

| ライフステージ | エストロゲン分泌量 | 髪への主な影響 |

|---|---|---|

| 思春期~性成熟期 | 高いレベルで安定 | 髪が最も健康的で豊かな時期 |

| 妊娠中 | 非常に高い | 抜け毛が減り、髪の量が増加傾向 |

| 産後・授乳期 | 急激に減少 | 分娩後脱毛症(一時的な抜け毛増加) |

| 更年期以降 | 大きくゆらぎながら減少 | 髪の菲薄化、全体のボリュームダウン |

ホルモンバランスを乱す生活スタイルの要因

出産や更年期といった生理的な変化だけでなく、私たちの日常生活に潜むさまざまな要因もデリケートな女性のホルモンバランスを乱し、抜け毛の引き金になるときがあります。

特に、ストレス、食生活、睡眠は「3大要因」ともいえるほど影響力が大きいものです。

見過ごせない過度なストレスの影響

精神的なストレスや身体的な疲労は、自律神経の乱れを引き起こします。

自律神経はホルモンの分泌をコントロールする脳の視床下部に直接影響を与えるため、強いストレスはホルモンバランスの乱れに直結します。また、ストレスは血管を収縮させる作用もあり、頭皮の血行不良を招きます。

この結果、髪の成長に必要な栄養や酸素が毛根まで届きにくくなり、健康な髪が育たなくなってしまうのです。

ストレスが引き起こす身体の反応

| 反応の種類 | 具体的な影響 | 髪への結果 |

|---|---|---|

| 自律神経の乱れ | 交感神経が優位になり、血管が収縮する | 頭皮の血行不良、栄養不足 |

| ホルモン分泌の乱れ | 女性ホルモンの分泌バランスが崩れる | ヘアサイクルの乱れ(休止期脱毛) |

| 睡眠の質の低下 | 寝つきが悪い、眠りが浅くなる | 成長ホルモンの分泌減少 |

髪を作る栄養素の不足

髪の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。無理なダイエットや偏った食事でタンパク質が不足すると、髪の原料が足りなくなり、細く弱い髪しか作れなくなります。

また、タンパク質を髪の毛に変える際には、亜鉛やビタミン類などの栄養素も重要な役割を果たします。

特に女性は、月経により鉄分が失われがちで、貧血(鉄欠乏性貧血)に陥りやすい傾向があります。

鉄分は全身に酸素を運ぶヘモグロビンの材料であり、不足すると頭皮も酸欠状態になり、抜け毛につながやすいです。

睡眠不足と成長ホルモンの関係

私たちが眠っている間、特に夜10時から深夜2時にかけては、細胞の修復や再生を促す「成長ホルモン」が最も多く分泌されるゴールデンタイムです。

この成長ホルモンは髪の毛母細胞の分裂を活発にし、髪の成長を促すために欠かせません。

夜更かしや不規則な生活で睡眠時間が不足したり、眠りの質が低下したりすると成長ホルモンの分泌が妨げられ、ヘアサイクルに悪影響を及ぼします。

髪の健康を支える主な栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分ケラチンの材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| 鉄分 | 頭皮への酸素供給を助ける | レバー、赤身肉、ほうれん草 |

年代別に見る女性の抜け毛の原因

急な抜け毛の悩みは、どの年代の女性にも起こり得ますが、その背景にある原因は年代ごとに異なる傾向があります。

ご自身の年代と照らし合わせてみると、原因を探るヒントが見つかるかもしれません。

20代・30代に多い抜け毛の原因

この年代は、就職や転職、結婚や出産などのライフイベントが集中し、生活環境が大きく変化しやすい時期です。

仕事のプレッシャーや人間関係による精神的ストレス、不規則な生活による睡眠不足や食生活の乱れなどがホルモンバランスや自律神経を乱し、抜け毛の引き金になるケースが多く見られます。

また、過度なダイエットによる栄養不足や、分娩後脱毛症もこの年代に特有の原因といえるでしょう。

40代・50代に多い抜け毛の原因

40代後半から始まる更年期の影響が、抜け毛の主な原因として浮上してきます。

女性ホルモン(エストロゲン)の減少により髪のハリやコシが失われ、全体的にボリュームがなくなる「びまん性脱毛症」が進行しやすくなります。

また、仕事や家庭での責任が増す年代でもあり、蓄積したストレスや疲労が更年期による変化に追い打ちをかけるケースも少なくありません。

60代以降に多い抜け毛の原因

閉経を迎えてエストロゲンの分泌がさらに減少すると、加齢による自然な変化としての抜け毛や薄毛が顕著になります。

これは「老人性脱毛症」とも呼ばれ、毛母細胞の働き自体が衰えるのが主な要因です。

また、長年の生活習慣の影響や、何らかの持病に対する薬の副作用などが原因となる可能性も、年齢とともに高まります。

年代別の主な抜け毛要因

| 年代 | 主なホルモン状態 | 考えられる主な原因 |

|---|---|---|

| 20代・30代 | ライフイベントで変動 | ストレス、生活習慣の乱れ、産後、ダイエット |

| 40代・50代 | 更年期による減少 | エストロゲン減少、加齢、ストレスの蓄積 |

| 60代以降 | 低レベルで安定 | 加齢による細胞機能の低下、既往症や薬剤の影響 |

抜け毛を引き起こす可能性のある病気

急な抜け毛は、単なる生活スタイルの乱れやホルモンバランスの変化だけでなく、体に潜む病気のサインである場合もあります。

特に、以下のような病気は抜け毛を症状として伴う場合があるため、注意が必要です。

甲状腺機能の異常

のどぼとけの下にある甲状腺は、体の新陳代謝を活発にする甲状腺ホルモンを分泌しています。

このホルモンの分泌が過剰になる「バセドウ病(甲状腺機能亢進症)」や、逆に不足する「橋本病(甲状腺機能低下症)」はいずれもヘアサイクルを乱し、脱毛を引き起こす場合があります。

抜け毛のほかに、急激な体重の増減や動悸、異常な汗や強い倦怠感などの症状があれば、内分泌内科の受診を検討しましょう。

鉄欠乏性貧血

前述の通り鉄分は血液中で酸素を運ぶ重要な役割を担っており、不足すると毛根が栄養不足・酸欠状態に陥り、抜け毛が増加します。

特に女性は月経や妊娠・出産で鉄分を失いやすいため、注意が必要です。

めまいや立ちくらみ、息切れ、爪が白くなったりスプーン状に反ったりするなどの症状は貧血のサインです。

婦人科系の疾患

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)など、男性ホルモンが相対的に優位になる婦人科系の疾患では、ホルモンバランスの乱れから抜け毛や薄毛が起こるときがあります。

月経不順や不正出血、にきびなどの症状を伴う場合は婦人科での検査が重要です。

これらの病気が原因の場合、原疾患の治療を行うと、抜け毛の症状も改善することが期待できます。

病気が原因の抜け毛と伴いやすい症状

| 考えられる病気 | 髪への影響 | その他の主な症状 |

|---|---|---|

| 甲状腺機能異常 | びまん性の脱毛 | 体重変動、倦怠感、動悸、発汗異常 |

| 鉄欠乏性貧血 | びまん性の脱毛 | めまい、立ちくらみ、息切れ、爪の異常 |

| 婦人科系疾患 | 頭頂部の薄毛など | 月経不順、不正出血、にきび |

急な抜け毛に気づいたときのセルフチェック

「もしかして抜け毛が増えているかも?」と感じたら、まずはご自身の髪や頭皮の状態、生活習慣を客観的に見直してみましょう。

専門家に相談する前の自己診断として、以下の項目をチェックしてみてください。

抜け毛の状態を観察する

枕元や排水溝に落ちている髪の毛を、少し意識して観察してみましょう。抜けた毛の毛根部分に、ふくらみ(毛根鞘)がしっかりと付いているかを見ます。

正常なヘアサイクルの休止期で抜けた毛には、白く丸いふくらみが見られます。

一方で、毛根がなかったり細く尖っていたりする毛は、成長途中で抜けてしまった可能性があります。

また、細く短い毛が多い場合も、ヘアサイクルが乱れているサインです。

頭皮の色や硬さを確認する

健康な頭皮は、青白く、適度な弾力があります。鏡を使って、ご自身の頭皮の色を確認してみましょう。

赤みがかっていたり、黄色っぽくくすんでいたりするときは、炎症や血行不良が起きている可能性があります。

また、指の腹で頭皮を軽く動かしてみて、硬くつっぱった感じがしないかもチェックしてみてください。頭皮が硬いのは、血行が悪くなっている証拠です。

- 青白い → 健康な状態

- 赤い → 炎症を起こしている可能性

- 黄色い・茶色い → 血行不良や皮脂の酸化

- 硬い → 血行不良、筋肉の緊張

最近の生活習慣を振り返る

ここ数ヶ月の生活を振り返ってみてください。

強いストレスを感じる出来事はなかったか、食事は1日3食バランス良く摂れているか、睡眠時間は十分に確保できているか、などを確認します。

日常の些細な変化が気づかないうちに体に負担をかけ、抜け毛として現れている場合があります。

生活習慣のセルフチェック

| 項目 | チェック内容 | 改善のポイント |

|---|---|---|

| 食事 | インスタント食品や外食が多い | タンパク質やビタミン、ミネラルを意識する |

| 睡眠 | 就寝時間が不規則、6時間未満 | 毎日同じ時間に寝起きする、寝る前のスマホを控える |

| ストレス | 仕事や家庭で強いプレッシャーがある | 趣味の時間を作る、軽い運動を取り入れる |

専門クリニックでできること|早期相談の重要性

セルフケアで改善が見られないときや、抜け毛の量が著しい場合、あるいは原因がわからず不安な場合は、専門クリニックへの相談をおすすめします。

まずは正確な原因の特定から

クリニックではまず詳細な問診を行い、患者さんの生活習慣や既往歴、家族歴などを丁寧に伺います。

その上で、マイクロスコープによる頭皮の状態観察や血液検査などを実施し、抜け毛の背景にある原因を多角的に探ります。

特に血液検査では貧血の有無や甲状腺ホルモン、女性ホルモンの値などを調べられるため、体に潜む医学的な原因を明らかにできます。

クリニックで行う主な検査

- 問診(生活習慣、ストレス、病歴など)

- 視診・触診(頭皮の色、硬さ、毛量)

- マイクロスコープ検査(毛穴の状態、毛髪密度)

- 血液検査(ホルモン値、鉄分、亜鉛、甲状腺機能など)

一人ひとりの状態に合わせた治療法の提案

診断結果に基づき、一人ひとりの原因と症状に合わせた治療計画を立てます。

治療法には、内服薬や外用薬による薬物療法のほか、頭皮に直接有効成分を届ける注入療法、生活習慣の改善指導などさまざまな選択肢があります。

市販の育毛剤を自己判断で使うよりも、専門医の診断のもとで自身の状態に本当に合った治療法を選択するほうが効果を実感しやすいです。

早期相談によるメリット

抜け毛や薄毛は進行してから治療を始めるよりも、症状が軽いうちに始めるほうが改善効果も実感しやすく、治療期間も短くなる傾向にあります。

「まだ大丈夫だろう」と放置している間に、休止期の毛根が活動を停止してしまうと、回復が難しくなるケースもあります。

少しでも気になった段階での専門家への相談が、将来の髪を守るための最も賢明な選択といえるでしょう。

よくある質問

さいごに、急に髪の毛が抜ける、急に抜け毛が増えた、といった女性からよくいただく質問をまとめます。

- 1日の抜け毛が何本くらいから注意が必要ですか?

-

一般的に1日100本程度までは正常範囲とされますが、これはあくまで目安です。

以前と比べて明らかに抜け毛が増えたと感じる場合や、抜けた毛が細く短い場合は、本数にかかわらず注意が必要です。特にシャンプー時や起床時の抜け毛の量を意識してみてください。

- 市販の女性用育毛剤では効果がないのでしょうか?

-

市販の育毛剤には、頭皮の血行を促進したり、保湿したりする成分が含まれており、頭皮環境を整える効果が期待できます。

初期の薄毛や頭皮環境が悪化して増えている抜け毛であれば、ある程度の改善が実感できるでしょう。

しかし、その効果は限定的で、ホルモンバランスの乱れや病気など、体の内側に原因がある場合には根本的な解決にはなりません。

まずは専門医の診断を受け、原因に合った対策を講じることが重要です。その上で、補助的に育毛剤を使用する場合もあります。

- 治療を開始した場合、どのくらいで効果を実感できますか?

-

治療効果には個人差がありますが、ヘアサイクルを正常に戻すにはある程度の時間が必要です。

一般的には、治療を開始してから効果を実感するまでに、最低でも3ヶ月から6ヶ月はかかるとお考えください。

髪の毛は1ヶ月に約1cmしか伸びないため、根気強く治療を続けていきましょう。

- 遺伝は関係しますか?

-

薄毛に遺伝的要因が関与するのは事実です。

特に男性型脱毛症(AGA)ではその傾向が強いですが、女性の薄毛(FAGA/FPHL)においても、遺伝的な素因が関係していると考えられています。

ただし、遺伝的素因があるからといって必ず薄毛になるわけではありません。

生活習慣やホルモンバランスなどの後天的な要因も大きく影響するため、適切なケアや治療を行うと、進行を抑制して改善を目指せます。

「遺伝だから仕方ない」と諦めずに、いちどクリニックに相談してみましょう。

参考文献

GROVER, Chander; KHURANA, Ananta. Telogen effluvium. Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 2013, 79: 591.

HARRISON, S.; SINCLAIR, R. Telogen effluvium. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 389-395.

PEREZ‐MORA, Nicolas, et al. Acute telogen effluvium onset event is associated with the presence of female androgenetic alopecia: potential therapeutic implications. Dermatologic therapy, 2014, 27.3: 159-162.

MALKUD, Shashikant. Telogen effluvium: a review. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 2015, 9.9: WE01.

OBAIDAT, Nidal A., et al. A potential relation between telogen effluvium and iron deficiency in adult females. Jrms, 2005, 12.1: 62-66.

SHRIVASTAVA, Shyam Behari. Diffuse hair loss in an adult female: approach to diagnosis and management. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2009, 75: 20.

ASGHAR, Fahham, et al. Telogen effluvium: a review of the literature. Cureus, 2020, 12.5.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.