毎日の生活で感じるストレスや、それに伴う自律神経の乱れは、抜け毛を増加させる可能性があります。

この記事では、なぜ自律神経のバランスが女性の髪に影響を与えるのか、その背景を詳しく解説します。

さらに、ストレスがどのようにして抜け毛を引き起こすのかを解き明かし、ご自身でできる具体的な対処法までご紹介します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜ?女性の抜け毛が自律神経と深く関わる理由

女性の体は非常に繊細で、心身のバランスが崩れるとさまざまな不調が現れます。抜け毛もその一つであり、特に自律神経の働きと密接に関わっています。

自律神経が髪の健康にどのように影響するのか、基本的なところから見ていきましょう。

自律神経とはそもそも何か

自律神経は、私たちの意思とは関係なく、体の機能を24時間体制で自動的に調整してくれる神経のことです。

心臓を動かしたり、汗をかいたり、食べたものを消化したりと、生命を維持するための重要な働きを担っています。

この自律神経は「交感神経」と「副交感神経」という、正反対の働きを持つ2つの神経から成り立っています。

交感神経と副交感神経のバランスの重要性

交感神経は主に日中の活動時や緊張、興奮したときに活発になります。心拍数を上げ、血管を収縮させて体をアクティブな状態にします。

一方、副交感神経は夜間の休息時やリラックスしているときに優位になり、心拍数を落ち着かせ、血管を拡張させて体をリラックスモードに導きます。

この2つの神経がシーソーのようにバランスを取りながら働くことで、私たちの心身の健康は保たれています。

しかし、このバランスが崩れると体にさまざまな不調が生じ、その影響は髪にも及ぶのです。

交感神経と副交感神経の役割

| 項目 | 交感神経(活動・緊張モード) | 副交感神経(休息・リラックスモード) |

|---|---|---|

| 主な活動時間 | 日中、活動時 | 夜間、休息時 |

| 血管 | 収縮させる | 拡張させる |

| 心拍数 | 増加させる | 減少させる |

| 精神状態 | 興奮、緊張 | リラックス、安定 |

ホルモンバランスと自律神経の連携

女性の体は月経や妊娠、更年期など、ライフステージを通じてホルモンバランスが大きく変動します。

この女性ホルモンの分泌をコントロールしているのが、脳の視床下部という部分です。そして、この視床下部は、自律神経をコントロールする司令塔でもあります。

そのため、強いストレスなどで自律神経が乱れるとその影響が視床下部に伝わり、ホルモンバランスの乱れにも繋がります。

逆に、更年期などでホルモンバランスが崩れると自律神経も不安定になりがちです。

このように自律神経とホルモンは互いに影響し合っており、どちらかの乱れがもう一方の乱れを招き、結果として抜け毛の原因となる場合があります。

自律神経の乱れが髪に与える3つの悪影響

自律神経のバランスが崩れると、髪の健康を維持するために必要な体の機能がうまく働かなくなります。

具体的にどのような影響があるのか、3つのポイントに分けて解説します。

頭皮の血行不良と栄養不足

髪の毛は、毛根にある毛母細胞が細胞分裂を繰り返すことで成長します。この毛母細胞が活動するためには、血液によって運ばれてくる酸素や栄養素が欠かせません。

しかし、ストレスなどによって交感神経が過剰に優位な状態が続くと血管が収縮し、頭皮の血行が悪化します。

この血行不良によ、髪の成長に必要な栄養が毛根まで十分に行き渡らなくなり、髪が細くなったり、成長が途中で止まって抜け落ちたりする原因となります。

皮脂の過剰分泌と頭皮環境の悪化

交感神経が優位になると男性ホルモンの分泌が促され、皮脂腺の働きが活発になります。

皮脂は頭皮を乾燥から守るために必要なものですが、過剰に分泌されると毛穴を詰まらせ、雑菌の繁殖を招きます。

この状態が続くと頭皮にかゆみや炎症が起こりやすくなり、健康な髪が育ちにくい環境になってしまいます。

頭皮環境の悪化は、抜け毛や薄毛に直結する重要な問題です。

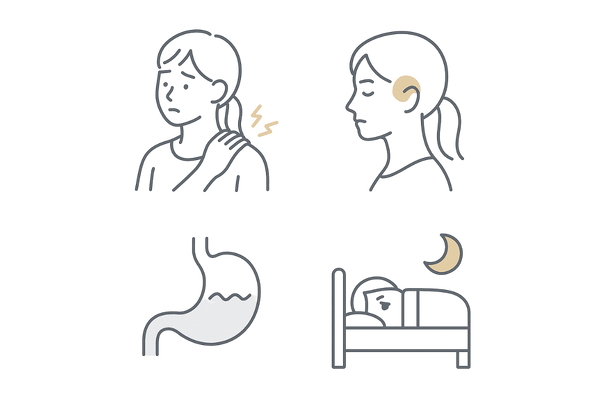

睡眠の質の低下と髪の成長サイクル

髪の成長を促す成長ホルモンは、主に睡眠中に分泌されます。特に、眠り始めてから最初の3時間の深い眠り(ノンレム睡眠)の間に最も多く分泌されることが知られています。

しかし、自律神経が乱れていると夜になっても交感神経が高いままで、心身が興奮状態から抜け出せません。

このため、「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚める」といった睡眠の質の低下を招きます。

質の良い睡眠が取れないと成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長サイクルに悪影響を及ぼします。

髪の成長サイクルと睡眠の関係

| 睡眠の状態 | 自律神経の状態 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 質の良い深い睡眠 | 副交感神経が優位 | 成長ホルモンが活発に分泌され、髪の成長が促進される |

| 浅い眠り・睡眠不足 | 交感神経が優位 | 成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられる |

ストレスが自律神経を乱し抜け毛に至るまで

現代社会で避けて通れないストレスが、どのようにして自律神経のバランスを崩し、大切な髪を奪っていくのでしょうか。

その一連の流れを詳しく見ていきましょう。

ストレス反応とコルチゾールの分泌

私たちはストレスを感じると、体はそれに対抗しようと防御反応を示します。このとき、副腎皮質から「コルチゾール」というストレスホルモンが分泌されます。

コルチゾールは、一時的には血糖値を上げてエネルギーを供給するなど、体を守るために重要な役割を果たします。

しかし、慢性的にストレスにさらされてコルチゾールが高い状態が続くと、免疫機能の低下や血圧の上昇など体にさまざまな悪影響を及ぼし、自律神経のバランスを大きく崩す原因となります。

主なストレス要因

- 人間関係の悩み(職場、家庭など)

- 仕事のプレッシャーや長時間労働

- 経済的な不安

- 睡眠不足や不規則な生活

- 過度なダイエット

交感神経の過緊張状態が続くことの危険性

ストレスは自律神経のうち交感神経を刺激します。本来、危険や脅威から身を守るための「闘争・逃走モード」ですが、現代社会では精神的なストレスによってこのモードが頻繁にオンになります。

問題なのは、ストレスが解消されないまま慢性化することです。これによって交感神経が常に優位な「過緊張状態」が続き、心身は休まる暇がありません。

リラックスを促す副交感神経の働きが抑制され、自律神経のバランスは一方的に崩れていきます。

慢性的なストレスによる血管収縮

交感神経が過剰に働くと全身の血管が収縮します。特に、頭皮のような末端の毛細血管は影響を受けやすく、血流が著しく悪化します。

慢性的なストレスはこの状態を常態化させてしまいます。

血流が悪くなった頭皮は、いわば栄養不足の砂漠のようなものです。髪の毛を作るための栄養や酸素が届かず、健康な髪は育ちません。

結果として、髪がやせ細り、寿命を全うする前に抜け落ちてしまうのです。これが、ストレスによる抜け毛の直接的な原因の一つです。

ストレスによる身体の変化

| ストレス反応 | 担当する神経 | 身体への影響 |

|---|---|---|

| 初期反応 | 交感神経 | 心拍数増加、血圧上昇、血管収縮 |

| ホルモン分泌 | – | コルチゾール、アドレナリンの分泌増加 |

| 慢性化した場合 | 交感神経の過緊張 | 持続的な血行不良、免疫力低下、睡眠障害 |

それ、抜け毛のサインかも?自律神経の乱れが示す心と体の不調

抜け毛が気になると、どうしても髪や頭皮のことばかりに意識が向きがちです。しかし、その根本原因である自律神経の乱れは、髪以外にもさまざまな形で心と体にサインを送っています。

「最近、なんだか調子が悪いな」と感じる些細な不調が、実は抜け毛と繋がっているかもしれません。ご自身の体と心に、じっくりと耳を傾けてみましょう。

体が訴えるサイン|肩こり・頭痛・冷え

自律神経の乱れ、特に交感神経の過緊張は、筋肉の緊張と血行不良を引き起こします。首や肩周りの筋肉が常にこわばると、頑固な肩こりの原因になります。

また、頭部への血流が悪くなるため、緊張型頭痛を頻繁に感じるようになる人も少なくありません。

さらに、手足の末端まで血液が十分に行き渡らなくなるため、「夏でも手足が冷たい」「靴下を履かないと眠れない」といった冷え性の症状も、自律神経の乱れを示す代表的なサインです。

これらの症状は、頭皮の血行不良と根っこが同じなのです。

心が訴えるサイン|不安感・気分の落ち込み・意欲低下

自律神経は、気分や感情をコントロールする脳の働きとも密接に関係しています。

バランスが崩れると、理由もないのに急に不安になったり、気持ちが沈んでやる気が出なくなったりするときがあります。

これまで楽しめていた趣味に興味が持てなくなったり、何をするのも億劫に感じたりするのも、心が発するSOSサインかもしれません。

「疲れているだけ」と見過ごさずに、心の状態の変化にも注意を向けることが大切です。

消化器系に現れるサイン|便秘・下痢・胃の不快感

胃や腸の働きは、副交感神経が優位なリラックス状態で活発になります。しかし、自律神経が乱れて交感神経の緊張が続くと、消化器系の働きが低下します。

その結果、胃がもたれたり、食後に不快感を感じたり、あるいは便秘や下痢を繰り返したりといった症状が現れる場合があります。

これらの消化器系の不調は体に必要な栄養素の吸収を妨げることにも繋がり、間接的に髪の健康にも影響を与えます。

自律神経の乱れによる心身のサインチェック

| 分類 | 具体的な症状の例 |

|---|---|

| 身体のサイン | 肩こり、頭痛、めまい、耳鳴り、冷え、動悸、多汗 |

| 心のサイン | イライラ、不安感、気分の落ち込み、集中力・意欲の低下 |

| 消化器系のサイン | 胃もたれ、便秘、下痢、食欲不振 |

| 睡眠のサイン | 寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝スッキリ起きられない |

今日からできる!自律神経を整えるためのセルフケア

自律神経の乱れは、日々の生活習慣を見直すと、ある程度は自分で整えられます。

抜け毛の改善と心身の健康のために、今日から始められるセルフケアを確認していきましょう。

質の高い睡眠を確保する生活習慣

何よりも重要なのが睡眠です。ただ長く眠るのではなく、「質の高い睡眠」を意識しましょう。

そのためには、就寝前に心身をリラックスモードに切り替える工夫が大切です。就寝1〜2時間前にはスマートフォンやパソコンの使用をやめ、ブルーライトを避けます。

ぬるめのお風呂にゆっくり浸かるのも、副交感神経を優位にするのに効果的です。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる習慣を身につけ、体内時計を整えましょう。

快眠のための環境づくり

| ポイント | 具体的な工夫 |

|---|---|

| 光の調整 | 寝室は真っ暗にする。遮光カーテンを利用する。 |

| 音の管理 | 静かな環境を保つ。耳栓やホワイトノイズマシンの利用も有効。 |

| 寝具の選択 | 自分に合った高さの枕や、通気性の良いマットレスを選ぶ。 |

心を落ち着かせる呼吸法とリラクゼーション

意識的に副交感神経を働かせる方法として、深い呼吸があります。特に腹式呼吸は効果的です。

鼻からゆっくり息を吸い込みお腹を膨らませ、口からゆっくりと時間をかけて息を吐き切ります。これを数分間繰り返すだけで、心身の緊張が和らぎます。

また、ヨガや瞑想、アロマテラピーなどもリラックスに役立ちます。自分が心地よいと感じる方法を見つけて、毎日の習慣に取り入れてみましょう。

簡単なリラクゼーション法

- 腹式呼吸

- 漸進的筋弛緩法(筋肉に力を入れて、ストンと抜く)

- 好きな音楽を聴く

- アロマオイルを焚く

無理なく続ける適度な運動のすすめ

日中に適度な運動を行うと、セロトニンという精神を安定させる脳内物質が分泌され、夜の自然な眠りを誘います。

ウォーキングやジョギング、ストレッチなど、軽めの有酸素運動がおすすめです。大切なのは、無理なく楽しく続けられることです。

運動する習慣がない人は、まずは一駅分歩いてみる、エレベーターではなく階段を使うなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やすところから始めてみましょう。

食生活から見直す|髪と自律神経のためのインナーケア

私たちの体は食べたもので作られています。髪の健康も、自律神経のバランスも、日々の食事が大きく影響します。

外側からのケアだけでなく、内側からの働きかけも非常に重要です。

髪の主成分となるタンパク質の摂取

髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、良質なタンパク質が不足すると、健康な髪は作られません。

肉や魚、卵や大豆製品などを毎日の食事にバランス良く取り入れましょう。

特に、大豆に含まれるイソフラボンは、女性ホルモンと似た働きをすることで知られており、ホルモンバランスの乱れが気になる女性には積極的に摂ってほしい栄養素です。

血行を促進するビタミン・ミネラル

タンパク質をしっかり摂っていても、それを頭皮まで運ぶ血流が滞っていては意味がありません。

血行を促進するためにはビタミンEが有効です。ナッツ類やかぼちゃ、アボカドなどに多く含まれます。

また、ビタミンCは血管を丈夫にし、ミネラルの一種である鉄分は血液の材料となります。

鉄分が不足すると貧血になり、頭皮の酸欠を招くため、レバーや赤身肉、ほうれん草などを意識して食べましょう。

髪と自律神経に良い栄養素と食品

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| ビタミンE | 血行を促進する | ナッツ類、アボカド、かぼちゃ |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| ビタミンB群 | 神経の働きを正常に保つ | 豚肉、玄米、うなぎ |

自律神経のバランスをサポートする食品

カルシウムやマグネシウムなどのミネラルは神経の興奮を鎮め、精神を安定させる働きがあります。乳製品や小魚、海藻類やナッツ類に豊富です。

また、ビタミンB群は神経伝達物質の合成に関わり、自律神経の働きを正常に保つために必要です。豚肉や玄米、レバーなどに多く含まれています。

これらの栄養素をバランス良く摂る工夫が、自律神経を整える上で役立ちます。

腸内環境を整える食事のポイント

「腸は第二の脳」とも呼ばれ、腸内環境は自律神経のバランスと密接に関係しています。腸内環境が乱れると、自律神経も乱れやすくなります。

発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌など)や食物繊維(野菜、きのこ、海藻類)を積極的に摂り、善玉菌を増やして腸内環境を整えましょう。

栄養素の吸収率を高めることにも繋がり、健康な髪を育む土台作りになります。

これだけは避けたい!抜け毛を悪化させるNG習慣

良かれと思ってやっていることが、実は抜け毛を悪化させている可能性もあります。

自律神経の乱れや頭皮環境の悪化に繋がる、避けるべき生活習慣を確認しておきましょう。

睡眠不足と不規則な生活リズム

前述の通り、睡眠は髪の成長と自律神経の安定に最も重要な要素の一つです。

慢性的な睡眠不足や、夜更かし・朝寝坊といった不規則な生活は体内時計を狂わせ、自律神経のバランスを著しく乱します。

髪のためにも、心身の健康のためにも、質の良い睡眠を十分にとることを最優先に考えましょう。

栄養バランスの偏った食事や過度なダイエット

美しい髪を育てるには、多様な栄養素が必要です。しかし、ファストフードやインスタント食品に偏った食事では、髪に必要な栄養が不足しがちです。

また、体重を気にするあまり極端な食事制限を行う過度なダイエットは、深刻な栄養不足を招き、抜け毛の直接的な原因となります。

バランスの取れた食事を三食きちんと摂るのが基本です。

避けるべき食習慣

- 糖質や脂質の多い食事への偏り

- 朝食を抜くなどの欠食

- 極端なカロリー制限

スマートフォンやPCの長時間利用

スマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトは、交感神経を刺激し、脳を覚醒させてしまいます。特に夜間の使用は、睡眠の質を著しく低下させる原因です。

また、長時間同じ姿勢で画面を見続けると、首や肩の筋肉を緊張させ、頭部への血流を悪化させます。

意識的に休憩を取り、就寝前には使用を控えるなどの工夫が必要です。

NG習慣とその影響

| NG習慣 | 自律神経・髪への主な悪影響 |

|---|---|

| 過度な飲酒・喫煙 | 血行不良、ビタミン消費、睡眠の質の低下 |

| 熱いお湯でのシャワー | 頭皮の乾燥、皮脂の過剰分泌 |

| 髪をきつく結ぶヘアスタイル | 牽引性脱毛症のリスク、頭皮の血行不良 |

専門クリニックへの相談を考えるべきタイミング

セルフケアは非常に重要ですが、それだけでは改善が難しいケースもあります。

抜け毛の悩みが深刻な場合や、特定のサインが見られる場合は、一人で抱え込まずに専門家の力を借りるのも大切です。適切なタイミングでの相談が、早期解決への近道となります。

セルフケアを続けても改善が見られないとき

これまで紹介したような生活習慣の改善やストレス対策を2〜3ヶ月続けてみても抜け毛が減らない、あるいは悪化するような場合は、専門的な治療が必要な可能性があります。

自律神経の乱れ以外に、別の原因が隠れている可能性も考えられます。

抜け毛の量が急激に増えたとき

「排水溝に詰まる髪の量が明らかに増えた」「枕元の抜け毛が目立つようになった」など、短期間で抜け毛が急増した場合は注意が必要です。

円形脱毛症や、他の疾患が原因となっている可能性も否定できません。できるだけ早く専門のクリニックを受診しましょう。

頭皮にかゆみや炎症など他の症状がある場合

抜け毛と同時に、頭皮に強いかゆみやフケ、赤みや湿疹などの症状がある場合は、脂漏性皮膚炎などの皮膚疾患が原因かもしれません。

自己判断で市販の薬を使うと悪化させてしまう場合もあるため、まずは医師の正確な診断を受けることが重要です。

正しい診断に基づいた治療が、健やかな頭皮環境を取り戻す第一歩です。

女性の抜け毛と自律神経に関するよくある質問

さいごに、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- ストレスがなくなれば髪は元に戻りますか?

-

ストレスが唯一の原因である場合、その原因が取り除かれて自律神経のバランスが整えば、髪の状態は改善に向かう可能性が高いです。

しかし、髪には成長サイクル(ヘアサイクル)があるため、改善を実感できるまでには数ヶ月から半年程度の時間が必要です。

また、他の要因が複合的に絡んでいる場合も多いため、生活習慣全体の改善を続けながら、焦らず気長に取り組む姿勢が大切です。

- サプリメントは効果がありますか?

-

髪の成長に必要な栄養素(タンパク質、亜鉛、鉄、ビタミンなど)を食事だけで十分に補うのが難しい場合、サプリメントは有効な補助手段となり得ます。

ただし、サプリメントはあくまで食事の補助であり、それだけで抜け毛が治るわけではありません。基本はバランスの取れた食事です。

また、過剰摂取が逆効果になる栄養素もあるため、利用する際は専門家のアドバイスを受けるとより安心です。

- 何科を受診すればよいですか?

-

女性の薄毛や抜け毛の悩みは、皮膚科、あるいは女性の薄毛治療を専門とするクリニックへの相談が第一選択となります。

専門クリニックでは、マイクロスコープによる頭皮診断や血液検査などを行い、抜け毛の原因を多角的に調べてくれます。

原因に応じた適切な治療法の提案が受けられるため、一人で悩まずに、まずはカウンセリングを受けてみると良いでしょう。

参考文献

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

ROTHMAN, Stephen. The role of the autonomic nervous system in cutaneous disorders. Biopsychosocial Science and Medicine, 1945, 7.2: 90.

MOHAMED, Noha E., et al. Female pattern hair loss and negative psychological impact: possible role of brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Dermatology Practical & Conceptual, 2023, 13.3: e2023139.

AMIYA, Eisuke; WATANABE, Masafumi; KOMURO, Issei. The relationship between vascular function and the autonomic nervous system. Annals of vascular diseases, 2014, 7.2: 109-119.

AHN, Dongkyun, et al. Psychological stress-induced pathogenesis of alopecia areata: autoimmune and apoptotic pathways. International Journal of Molecular Sciences, 2023, 24.14: 11711.

CHENG, Yi, et al. Psychological stress impact neurotrophic factor levels in patients with androgenetic alopecia and correlated with disease progression. World journal of psychiatry, 2024, 14.10: 1437.

BOTCHKAREV, Vladimir A. Stress and the hair follicle: exploring the connections. The American journal of pathology, 2003, 162.3: 709-712.

PANCONESI, Emiliano; HAUTMANN, Giuseppe. Psychophysiology of stress in dermatology: the psychobiologic pattern of psychosomatics. Dermatologic clinics, 1996, 14.3: 399-422.