1日に2回のシャンプーは、頭皮や髪にとって良いことなのか、疑問に感じている女性もいるようです。

汗をかいた日や頭皮のべたつきが気になる時、つい何度も髪を洗いたくなる気持ちは自然なことです。

しかし、過剰な洗髪は頭皮を守るために必要な皮脂まで奪い去り、乾燥やフケ、かゆみの原因となる場合があります。

また、失われた皮脂を補おうと頭皮が過剰に皮脂を分泌し、かえってべたつきを悪化させるケースもあります。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

1日2回のシャンプーは本当に必要?基本的な考え方

毎日清潔に保つ習慣は大切ですが、「1日に2回」という頻度がすべての女性にとって適切とは限りません。

まずは、頭皮の皮脂が持つ役割と、洗いすぎがなぜ問題視されるのか、その基本的な考え方から見ていきましょう。

頭皮の皮脂が持つ本来の役割

頭皮から分泌される皮脂は、しばしば「べたつき」や「汚れ」の原因として敬遠されがちですが、実は頭皮と髪にとって重要な役割を担っています。

皮脂は、汗と混じり合って「皮脂膜」という天然の保護膜を形成します。この皮脂膜が、頭皮の水分蒸発を防いで潤いを保ち、外部の刺激や細菌の侵入から頭皮を守るバリアとして機能するのです。

つまり、皮脂は単なる不要なものではなく、頭皮の健康を維持するための天然の保湿クリームであり、保護シールドなのです。

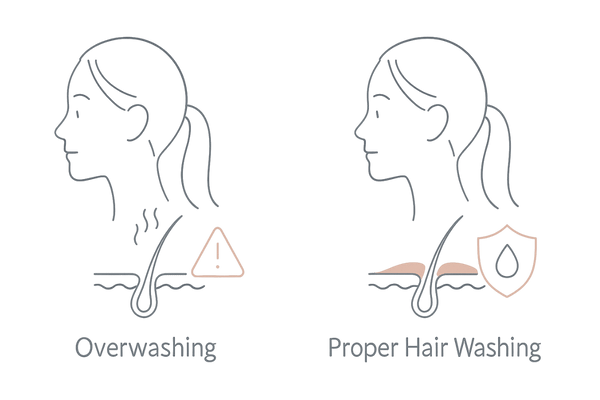

なぜ「洗いすぎ」が問題になるのか

シャンプーの目的は、頭皮や髪に付着したほこり、汗、そして古くなった皮脂やスタイリング剤などの汚れを洗い流すことです。

しかし、洗浄力の強いシャンプーで1日に何度も髪を洗うと、この大切な皮脂膜まで根こそぎ洗い流してしまいます。

保護膜を失った頭皮は無防備な状態になり、乾燥しやすいです。その結果、かゆみやフケといったトラブルが発生しやすくなります。

洗いすぎは清潔にするどころか、かえって頭皮環境を悪化させる一因となり得ます。

清潔さと皮脂バランスの重要性

頭皮ケアのゴールは、単に汚れを落として清潔にすることだけではありません。皮脂の分泌量を正常に保ち、頭皮の「水分と油分のバランス」を整えると、真に健康な頭皮環境につながります。

汚れはしっかり落としつつも必要な潤いは奪わない、といった絶妙なバランスを保つ工夫が美しい髪を育む土台となります。

ご自身の頭皮タイプを理解し、それに合った頻度でシャンプーを行うことが、このバランスを維持する鍵です。

シャンプーのしすぎが招く頭皮トラブル

良かれと思って行っている1日2回のシャンプーが、実はさまざまな頭皮トラブルの引き金になっている可能性があります。

頭皮のバリアである皮脂膜を過剰に洗い流すと、どのような問題が起こるのでしょうか。ここでは、具体的なトラブルの内容とその背景について解説します。

乾燥によるフケやかゆみの発生

洗いすぎによって皮脂膜が失われると、頭皮の水分がどんどん蒸発し、深刻な乾燥状態に陥ります。乾燥した頭皮は角質が剥がれやすくなり、これがパラパラとした乾性のフケの原因となります。

また、乾燥は頭皮の知覚神経を過敏にし、外部からのわずかな刺激にも反応してかゆみを感じやすくなります。

かゆいからといって掻きむしると、さらに頭皮を傷つけ、炎症を引き起こす悪循環に陥るケースもあります。

主な頭皮トラブルとその原因

| トラブルの種類 | 主な原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 乾性フケ | 頭皮の乾燥、ターンオーバーの乱れ | 白く、パラパラと細かい |

| かゆみ | 乾燥、炎症、アレルギー反応 | ムズムズする、チクチクする |

| 赤み | 炎症、血行不良、刺激 | 部分的に、または全体的に赤くなる |

皮脂の過剰分泌とべたつき

意外に思われるかもしれませんが、洗いすぎは頭皮のべたつきの原因にもなります。

頭皮は、必要な皮脂が奪われると「皮脂が足りない」と判断し、それを補おうとしてかえって皮脂を過剰に分泌する場合があります。

この状態が続くと、洗ってもすぐに頭皮や髪がべたつくようになります。

べたつきを解消しようとさらにシャンプーの回数を増やすと、ますます皮脂の分泌が促されるという負のスパイラルに陥ってしまうのです。

頭皮のバリア機能の低下

皮脂膜は、紫外線や大気中の汚染物質、アレルギー物質や細菌といった外部の刺激から頭皮を守る重要なバリアです。

シャンプーのしすぎでこのバリア機能が低下すると、頭皮は非常にデリケートで敏感な状態になります。

これまで問題なく使えていたヘアケア製品が急に合わなくなったり、少しの刺激で赤みやかぶれなどの炎症を起こしやすくなったりします。

髪のパサつきとダメージ

頭皮の皮脂は毛穴から髪の毛を伝って毛先まで行き渡り、髪の表面をコーティングしてキューティクルを保護し、自然なツヤを与えています。

洗いすぎで頭皮が乾燥すると、髪に行き渡る皮脂も不足します。その結果、髪は潤いを失ってパサパサになり、ツヤがなくなります。

また、キューティクルが剥がれやすくなるため、外部からのダメージを受けやすくなり、切れ毛や枝毛の原因にもなります。

【髪質・頭皮タイプ別】推奨されるシャンプー頻度

すべての人が同じ頻度でシャンプーをするのが良いわけではありません。肌に乾燥肌や脂性肌があるように、頭皮にもタイプがあります。

ご自身の頭皮タイプを正しく見極め、それに合わせたシャンプー頻度を実践していきましょう。

乾燥肌・敏感肌の女性の場合

洗髪後に頭皮が突っ張る感じがしたり、パラパラとした乾いたフケが出やすかったりする方は、乾燥肌や敏感肌の可能性があります。

このタイプの頭皮は皮脂の分泌がもともと少ないため、毎日のシャンプーでも皮脂を取りすぎてしまうときがあり、基本的には「2日に1回」のシャンプーが推奨されます。

もし毎日洗わないと気持ちが悪いという場合は洗浄力がマイルドなアミノ酸系シャンプーを選び、ぬるま湯で優しく洗うなど、洗い方に工夫が必要です。

脂性肌(オイリー肌)の女性の場合

朝シャンプーをしても、夕方には髪の根元がべたついてしまう方は脂性肌の可能性が高いです。

皮脂の分泌が活発なため、古い皮脂や汚れが毛穴に詰まりやすく、放置するとニオイや炎症の原因になる場合もあります。

このタイプの女性は「毎日1回」のシャンプーで、その日の汚れとその日のうちにリセットするのが基本です。

ただし、べたつくからといって1日に何度も洗うのは逆効果です。正しい方法で1日1回、丁寧に洗うように心がけましょう。

普通肌・混合肌の女性の場合

特に大きな頭皮トラブルがなく、季節や体調によって少し乾燥したり、べたついたりする方は普通肌です。

また、TゾーンはべたつくのにUゾーンは乾燥するといった顔の肌質のように、頭皮も部分によって状態が違う混合肌の方もいます。

このタイプの方は、基本的には「毎日1回」のシャンプーが適していますが、汗をあまりかかなかった日や、乾燥が気になる冬場などは「2日に1回」にするなど、その日の頭皮の状態に合わせて柔軟に頻度を調整するのが良いでしょう。

頭皮タイプ別シャンプー頻度の目安

| 頭皮タイプ | 特徴 | 推奨される頻度 |

|---|---|---|

| 乾燥肌・敏感肌 | フケやかゆみが出やすい。洗髪後に突っ張り感がある。 | 2日に1回、または毎日(低刺激シャンプー使用) |

| 脂性肌(オイリー肌) | 夕方になると髪がべたつく。頭皮にニキビができやすい。 | 毎日1回 |

| 普通肌・混合肌 | 大きなトラブルはないが、季節や体調で変化する。 | 毎日1回、または2日に1回 |

1日2回のシャンプーが推奨される特別なケース

基本的には1日1回、あるいは2日に1回のシャンプーが推奨されますが、特定の状況下では1日2回のシャンプーが必要、あるいは効果的な場合もあります。

ただし、それはあくまで例外的なケースです。どのような場合に当てはまるのか、具体的に見ていきましょう。

大量の汗をかいた日

スポーツや夏の屋外での活動などで、頭皮にびっしょりと汗をかいた日は例外です。汗をそのまま放置すると雑菌が繁殖しやすくなり、ニオイやかゆみの原因となります。

特に朝にシャンプーをして、日中に大量の汗をかいた場合は、夜にもう一度シャンプーをして頭皮を清潔に保つのが望ましいです。

この場合、2回目のシャンプーは洗浄力の優しいものを選んだり、シャンプー剤の量を普段より少なくしたりする工夫が大切です。

スタイリング剤をしっかり使った時

ヘアワックスやスプレー、ジェルなどのスタイリング剤をたくさん使用した日は、1回のシャンプーでは十分に落としきれないときがあります。

スタイリング剤が頭皮や髪に残っていると、毛穴の詰まりや髪のダメージにつながります。

夜にシャンプーをして寝たものの、まだ髪に違和感が残っているような場合は、翌朝にもう一度軽くシャンプーをするという選択肢もあります。

ただし、これも毎日の習慣にするのは避けましょう。

医師から指示があった場合

脂漏性皮膚炎やアトピー性皮膚炎など、特定の頭皮疾患の治療の一環として、医師から1日2回の洗髪を指示されることがあります。

これは、薬用のシャンプーを用いて、頭皮の状態を改善させるための医療的な取り組みです。

自己判断で1日2回のシャンプーを行うのではなく、必ず専門医の診断と指導のもとで行うようにしてください。この場合のシャンプーは、治療行為そのものであると理解しておきましょう。

「洗いすぎ」を防ぐ正しいシャンプーのやり方

シャンプーの頻度だけでなく、「洗い方」の見直しも、健やかな頭皮環境のためには非常に重要です。

間違った洗い方は、たとえシャンプーの頻度が適切であっても頭皮にダメージを与えてしまいます。

洗いすぎを防ぎ、頭皮への負担を最小限に抑える正しいシャンプーの手順を確認しましょう。

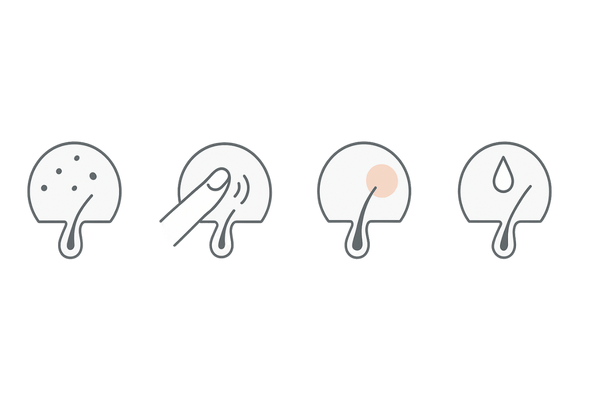

シャンプー前の丁寧なブラッシングと予洗い

シャンプーを始める前に、まずは乾いた髪をブラッシングしましょう。髪の絡まりをほどき、表面に付着したほこりやフケを浮かせ、シャンプー時の抜け毛や切れ毛を防ぎます。

次に重要なのが「予洗い」です。38度程度のぬるま湯で、1分から2分ほどかけて頭皮と髪全体をしっかりと濡らします。

実は、この予洗いだけで髪の汚れの約7割は落ちると言われています。予洗いを丁寧に行うこと、シャンプーの使用量を減らせるうえ、泡立ちも格段に良くなります。

シャンプーはしっかり泡立ててから

シャンプーの原液を直接頭皮につけるのは避けてください。洗浄成分が集中してしまい、刺激になる可能性があります。

適量のシャンプーを手のひらに取り、少量のお湯を加えながら、空気を含ませるようにしてきめ細かく泡立てます。

十分に泡立てた泡を髪全体に行き渡らせると泡がクッションとなり、髪同士の摩擦を防ぎながら、汚れを効率的に吸着してくれます。

指の腹でマッサージするように洗う

髪を洗うというよりも、「頭皮を洗う」という意識が大切です。爪を立ててゴシゴシ洗うのは、頭皮を傷つける原因になるため絶対にやめましょう。

指の腹を使い、頭皮を優しくマッサージするように下から上へ、襟足から頭頂部へと向かって動かしながら洗います。

このマッサージにより頭皮の血行が促進され、髪の成長に必要な栄養が届きやすくなります。

頭皮に優しいシャンプーの手順

| 手順 | ポイント | 目的 |

|---|---|---|

| ブラッシング | 乾いた髪の状態で、毛先から優しくとかす。 | 髪の絡まりをほどき、汚れを浮かせる。 |

| 予洗い | 38度前後のぬるま湯で、1〜2分かけて頭皮と髪をしっかり濡らす。 | お湯だけで汚れの7割を落とし、泡立ちを良くする。 |

| 洗髪 | シャンプーを手のひらで泡立て、指の腹で頭皮をマッサージするように洗う。 | 摩擦を減らし、頭皮の血行を促進する。 |

| すすぎ | シャンプーの倍の時間をかけて、生え際や襟足まで念入りに洗い流す。 | すすぎ残しによる頭皮トラブルを防ぐ。 |

すすぎ残しがないように十分に洗い流す

シャンプーの成分が頭皮に残っていると、かゆみやフケ、かぶれなどの原因になります。すすぎは「もう十分かな」と思ってから、さらに1分ほど続けるくらいの意識で行いましょう。

特に、髪の生え際、耳の後ろ、襟足などはシャンプー剤が残りやすい部分なので念入りに洗い流してください。

シャワーヘッドを頭皮に近づけ、お湯を頭皮に直接当てるようにしながらすすぐと効果的です。

シャンプー選びが頭皮環境を左右する

毎日使うシャンプーだからこそ、その選択は頭皮環境に大きな影響を与えます。

自分の頭皮タイプや髪の悩みに合っていないシャンプーを使い続けると、どんなに丁寧に洗っていてもトラブルの原因になりかねません。

頭皮タイプに合わせた洗浄成分の選び方

シャンプーの最も重要な役割は「洗浄」です。その洗浄力を決めるのが界面活性剤(洗浄成分)です。

この成分の種類によって、シャンプーの特性は大きく変わります。

主な洗浄成分の種類と特徴

| 洗浄成分の種類 | 特徴 | 向いている頭皮タイプ |

|---|---|---|

| アミノ酸系 | マイルドな洗浄力で、保湿性が高い。 | 乾燥肌、敏感肌、ダメージヘア |

| 高級アルコール系 | 洗浄力が高く、泡立ちが良い。安価で市販品に多い。 | 脂性肌(ただし、乾燥を招くことも) |

| 石けん系 | さっぱりとした洗い上がり。洗浄力は高め。 | 脂性肌、健康な頭皮 |

避けるべき成分と注目したい保湿成分

敏感肌の方や頭皮トラブルを抱えている方は、特定の成分が刺激になる場合があります。

一方で、頭皮の潤いを保つために積極的に取り入れたい成分もあります。成分表示を確認する習慣をつけましょう。

シャンプー選びで注目したい成分

| 分類 | 成分例 | 期待される役割 |

|---|---|---|

| 避けた方が良い場合がある成分 | ラウレス硫酸Na、ラウリル硫酸Naなど | 洗浄力が強く、刺激を感じることがある |

| 注目したい保湿成分 | セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン、グリセリン | 頭皮と髪に潤いを与える |

季節や体調に合わせたシャンプーの見直し

頭皮の状態は一年中同じではありません。汗をかきやすい夏はさっぱりタイプ、空気が乾燥する冬はしっとりタイプ、というように季節に合わせてシャンプーを使い分けるのも良い方法です。

また、ストレスやホルモンバランスの変化など、体調によっても頭皮の状態は揺らぎます。

「いつも使っているから」と固執せず、その時々の自分の頭皮の声に耳を傾け、シャンプーを見直す柔軟性を持つと良いでしょう。

シャンプー以外の時間でできる頭皮ケア

健やかな頭皮環境は、シャンプーの時間だけで作られるものではありません。

むしろ、シャンプー以外の「23時間以上」の過ごし方が、髪の未来を大きく左右します。

頭皮の血行を促す生活習慣

髪の毛は、毛根にある毛母細胞が毛細血管から栄養を受け取って成長します。そのため、頭皮の血行が悪いと、どんなに良い栄養を摂っても髪まで届きません。

日常生活でできる血行促進法を取り入れましょう。適度な運動、特にウォーキングやストレッチは全身の血流を良くします。

また、入浴時に湯船にしっかり浸かるのも効果的です。

デスクワークが多い方は、1時間に1回は立ち上がって首や肩を回すなど、意識的に体を動かすのがおすすめです。

紫外線から頭皮を守る工夫

顔や腕の紫外線対策はしていても、頭皮は無防備という方が多いのではないでしょうか。

頭皮は顔の2倍以上の紫外線を浴びていると言われ、紫外線は頭皮の乾燥や炎症、老化を促進して健康な髪の成長を妨げます。

外出時には帽子をかぶる、日傘をさす、頭皮用の日焼け止めスプレーを利用するなど、積極的な紫外線対策を心がけましょう。

日常生活でできる紫外線対策

| 対策方法 | ポイント |

|---|---|

| 帽子 | 通気性の良い素材を選び、蒸れを防ぐ。 |

| 日傘 | UVカット率の高いものを選ぶ。 |

| 頭皮用日焼け止め | スプレータイプが手軽でおすすめ。 |

バランスの取れた食事が髪を育む

髪の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。そのため、質の良いたんぱく質を十分に摂取するのが基本となります。

また、たんぱく質の合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を良くするビタミンE、頭皮の新陳代謝を促すビタミンB群なども、美しい髪を育むためには欠かせない栄養素です。

美髪を育む栄養素と主な食品

| 栄養素 | 主な役割 | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、チーズ |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す | 豚肉、レバー、うなぎ、玄米 |

質の良い睡眠とストレス管理

髪の成長を促す成長ホルモンは、睡眠中に最も多く分泌されます。特に、入眠後最初の3時間の「ゴールデンタイム」に深い眠りにつくことが重要です。

寝る前のスマートフォン操作を控える、リラックスできる音楽を聴くなど、質の良い睡眠を確保するための工夫をしましょう。

また、過度なストレスは自律神経を乱し、血管を収縮させて頭皮の血行を悪化させます。

自分なりのリフレッシュ方法を見つけ、ストレスを溜め込まない生活を心がけることも、大切な頭皮ケアの一つです。

女性の薄毛とシャンプー頻度の関係性

シャンプーの頻度や方法は単なる美容の問題だけでなく、女性の薄毛の悩みとも深く関わっています。

不適切なヘアケアは知らず知らずのうちに頭皮環境を悪化させ、抜け毛や薄毛のリスクを高めてしまう可能性があります。

過剰な洗髪が薄毛リスクを高める可能性

これまで述べてきたように、1日2回などの過剰なシャンプーは頭皮の乾燥を招き、バリア機能を低下させます。

乾燥して硬くなった頭皮は、いわば植物が育ちにくい痩せた土地のようなものです。このような環境では、健康で太い髪の毛は育ちにくくなります。

また、バリア機能の低下は外部からの刺激を受けやすくし、慢性的な炎症につながるケースもあります。この頭皮の炎症が、抜け毛を引き起こす一因となることが指摘されています。

不適切なヘアケアと抜け毛の増加

爪を立ててゴシゴシ洗う、すすぎが不十分でシャンプー剤が残っている、洗浄力の強すぎるシャンプーを使い続けるといった不適切なケアは、頭皮に直接的なダメージを与えます。

これらの物理的・化学的な刺激は毛根に負担をかけ、まだ成長途中にある髪の毛まで抜け落ちさせてしまう「牽引性脱毛症」に似た状態や、接触性皮膚炎による脱毛を誘発する可能性があります。

毎日のシャンプーが逆に抜け毛を増やす行為になっていないか、一度見直してみましょう。

頭皮環境の悪化が髪の成長を妨げる

髪の毛には、成長期・退行期・休止期という「ヘアサイクル(毛周期)」があります。健康な頭皮では、ほとんどの髪が成長期にあり、数年かけて太く長く成長します。

しかし、シャンプーのしすぎによる乾燥や皮脂の過剰分泌、血行不良などによって頭皮環境が悪化すると、このヘアサイクルが乱れてしまいます。

成長期が短くなって髪が十分に成長しないまま退行期・休止期へと移行してしまうため、全体として髪のボリュームが減り、薄毛が進行していくのです。

シャンプーに関するよくある質問

さいごに、患者さんからよく寄せられるシャンプーに関する質問とその回答をまとめました。

- 朝シャンと夜シャンはどちらが良いですか?

-

どちらか一方を選ぶなら「夜シャン」をおすすめします。

1日の活動で頭皮に付着したほこりや皮脂、汗やスタイリング剤などの汚れをその日のうちに洗い流すほうが、頭皮を清潔に保つ上で最も合理的だからです。

また、髪の成長を促す成長ホルモンは夜の睡眠中に分泌されるため、就寝前に頭皮をクリーンな状態にしておくと、健やかな髪の育成にとっても良い影響を与えます。

朝シャンをしたい場合は、スタイリング剤を落とす目的で軽くお湯で流す程度にするか、洗浄力の非常にマイルドなシャンプーを使うなど、洗いすぎに注意してください。

- シャンプーを使わない「湯シャン」はどうですか?

-

「湯シャン」とは、シャンプー剤を使わずにお湯だけで髪を洗う方法です。皮脂を取りすぎないため、乾燥肌や敏感肌の方には有効な場合があります。

予洗いの項目で触れたように、お湯だけでも汚れの7割程度は落ちるとされています。

しかし、皮脂分泌の多い脂性肌の方や、スタイリング剤を日常的に使用する方には不向きです。

皮脂や汚れが十分に落ちずに残り、毛穴の詰まりやニオイ、べたつきの原因となる可能性があります。

試す場合は、週に1〜2回から始めるなど、ご自身の頭皮の状態をよく観察しながら行いましょう。

- 抜け毛が気になるのですがシャンプーしても大丈夫ですか?

-

抜け毛が気になると、シャンプーでさらに髪が抜けてしまうのではないかと不安になり、洗髪をためらってしまう方がいらっしゃいます。

しかし、シャンプー時に抜ける髪の多くは、すでに寿命を終えて自然に抜け落ちる段階にある「休止期」の毛です。洗髪を控えても、これらの髪はいずれ抜けます。

むしろ、頭皮を不潔にしておくと、頭皮環境が悪化してさらに抜け毛が増える可能性があります。抜け毛が気になる時こそ、正しい方法で優しく頭皮を洗い、清潔に保つことが大切です。

ただし、明らかに異常な量の抜け毛が続く場合は自己判断せず、専門のクリニックに相談しましょう。

参考文献

PUNYANI, Supriya, et al. The impact of shampoo wash frequency on scalp and hair conditions. Skin appendage disorders, 2021, 7.3: 183-193.

T. CHIU, Chin-Hsien; HUANG, Shu-Hung; D. WANG, Hui-Min. A review: hair health, concerns of shampoo ingredients and scalp nourishing treatments. Current pharmaceutical biotechnology, 2015, 16.12: 1045-1052.

BIRCH, M. Pattie; MESSENGER, Andrew. ‘Bad hair days’, scalp sebum excretion and the menstrual cycle. Journal of Cosmetic Dermatology, 2003, 2.3‐4: 190-194.

TRÜEB, Ralph M., et al. Scalp condition impacts hair growth and retention via oxidative stress. International journal of trichology, 2018, 10.6: 262-270.

BEAUQUEY, Bernard. Scalp and hair hygiene: shampoos. The science of hair care, 2005, 83-127.

TURCU, Gabriela, et al. Selenium Disulfide-based shampoo applied for 4 weeks significantly improves dandruff and seborrheic dermatitis. European Journal of Dermatology, 2023, 33.Supp 1: 19-23.

BARAK-SHINAR, Deganit; GREEN, Lawrence J. Scalp seborrheic dermatitis and dandruff therapy using a herbal and zinc pyrithione-based therapy of shampoo and scalp lotion. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2018, 11.1: 26.

NAYAK, B. Satheesha, et al. A study on scalp hair health and hair care practices among Malaysian medical students. International journal of trichology, 2017, 9.2: 58-62.