「亜鉛が不足するとはげる?」「亜鉛サプリメントは、はげ改善に効果がある?」といった質問をいただくときがあります。

亜鉛は私たちの体に必要なミネラルの一つで、特に髪の健康を維持するために重要な役割を果たします。

この記事では、なぜ亜鉛が女性の髪に大切なのか、不足するとどのような影響があるのかを詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜ女性の髪に亜鉛が重要なのか

亜鉛は、体内の様々な酵素を活性化させ、細胞の生まれ変わりを助ける必須ミネラルです。

特に、新陳代謝が活発な髪の毛や頭皮にとって、亜鉛の存在は健康な状態を保つ上で欠かせません。美しい髪を育む土台作りを、亜鉛が内側から支えているのです。

髪の主成分ケラチンの合成を助ける

私たちの髪の毛は、その約90%が「ケラチン」というタンパク質で構成されています。

食事から摂取したタンパク質は一度アミノ酸に分解され、体内で再びケラチンとして合成されて、新しい髪の毛が作られます。

この再合成の際に、亜鉛は潤滑油のような働きをします。亜鉛が不足するとケラチンの合成がスムーズに進まなくなり、丈夫で健康な髪を作るのが難しくなります。

結果として、髪が細くなったり、切れやすくなったりする原因につながります。

頭皮の健康を維持する役割

健康な髪は、健康な頭皮という土壌から育ちます。亜鉛は、皮膚のターンオーバー(新陳代謝)を正常に保つ働きを担っています。

頭皮も皮膚の一部であり、亜鉛が不足するとターンオーバーが乱れ、フケやかゆみ、乾燥といった頭皮トラブルを引き起こしやすくなります。

頭皮環境が悪化すると毛根に十分な栄養が届きにくくなり、抜け毛や薄毛の要因となりやすいです。

ヘアサイクルを正常に保つ働き

髪の毛には、成長期、退行期、休止期という「ヘアサイクル」があります。一本一本の髪がこのサイクルを繰り返し、全体の毛量が維持されます。

亜鉛は毛根にある毛母細胞の分裂を活発にし、髪の成長期を長く維持するために重要な役割を果たします。

亜鉛が不足すると、このヘアサイクルが乱れがちになります。

成長期が短くなり、髪が十分に育つ前に抜け落ちる退行期や休止期へと移行しやすくなるため、結果として抜け毛が増え、薄毛が進行する一因となります。

亜鉛不足が引き起こす髪へのサイン

亜鉛不足は、体に様々なサインとして現れますが、特に髪や爪、皮膚といった新陳代謝が活発な部分に影響が出やすいのが特徴です。

抜け毛が増える

シャンプーの時やブラッシングの際に、以前よりも抜け毛の量が増えたと感じる場合、亜鉛不足が原因の一つかもしれません。

前述の通り、亜鉛はヘアサイクルを正常に保つために必要です。不足すると髪の成長期が短縮され、まだ成長途中であるにもかかわらず、髪が抜け落ちやすくなります。

特に、全体的に髪が薄くなったと感じる「びまん性脱毛症」の一因として、亜鉛不足が関係しているケースもあります。

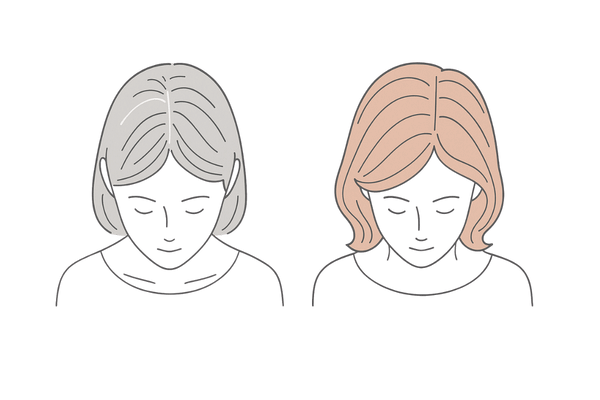

髪が細く、弱々しくなる

亜鉛は、髪の主成分であるケラチンの合成に直接関わります。体内の亜鉛が不足すると、十分な量のケラチンを生成できなくなり、新しく生えてくる髪の毛が細く、弱々しくなってしまいます。

髪一本一本が細くなると、全体のボリュームが減り、地肌が透けて見える原因にもなります。

髪にハリやコシがなくなり、スタイリングがしにくくなったと感じる場合も注意が必要です。

髪の成長が遅くなる

「髪を伸ばしているのになかなか長くならない」と感じる方もいるでしょう。これも亜鉛不足のサインかもしれません。

亜鉛は毛母細胞の分裂を促進し、髪の成長をサポートします。亜鉛が足りないと、細胞分裂のスピードが落ち、髪が伸びるペースが遅くなる場合があります。

健康な髪は1ヶ月に約1cm伸びるといわれますが、それよりも明らかに成長が遅いときは栄養不足を疑う必要があります。

白髪が増えやすくなる

髪の色は、メラノサイトという細胞が作り出すメラニン色素によって決まります。このメラノサイトが正常に機能するためにも、亜鉛は重要な役割を果たしています。

亜鉛は、メラニン色素を生成する酵素「チロシナーゼ」を活性化させる働きがあります。そのため、亜鉛が不足するとメラニン色素の生成が滞り、白髪が増える原因になる場合があります。

もちろん、白髪の原因は加齢や遺伝、ストレスなど様々ですが、栄養面からの働きかけとして亜鉛の摂取が大切です。

亜鉛不足のセルフチェック

| チェック項目 | 解説 | 関連度 |

|---|---|---|

| 抜け毛が増えた | ヘアサイクルが乱れ、髪が抜けやすくなっている可能性があります。 | 高 |

| 髪にハリやコシがない | ケラチンの合成が不十分で、髪が弱くなっているサインです。 | 高 |

| 爪に白い斑点や線ができる | 爪もケラチンでできており、亜鉛不足の影響が現れやすい部分です。 | 中 |

| 肌荒れや傷の治りが遅い | 皮膚の新陳代謝が低下していることを示します。 | 中 |

亜鉛だけじゃない?女性はげを招く複合的な要因

亜鉛不足は確かに薄毛の一因ですが、女性の髪の悩みは、もっと複雑な要因が絡み合って生じるケースがほとんどです。

「亜鉛を摂っているのに改善しない」と感じる方は、他の原因にも目を向ける必要があります。ご自身の生活全体を振り返り、髪からのSOSを見逃さないようにしましょう。

ホルモンバランスの乱れと髪の関係

女性の髪は、女性ホルモンである「エストロゲン」によって守られています。エストロゲンは、髪の成長を促進し、ハリやツヤを保つ働きがあります。

しかし、加齢や出産、過度なダイエットやストレスなどによってエストロゲンが減少すると、相対的に男性ホルモンの影響が強まります。

これにより、ヘアサイクルが乱れて抜け毛が増えたり、髪が細くなったりする場合があります。

特に更年期世代の薄毛には、このホルモンバランスの変化が大きく関わっています。

ストレスが頭皮環境に与える影響

精神的なストレスは、自律神経のバランスを崩します。自律神経のうち、体を緊張させる交感神経が優位になると血管が収縮し、血行が悪化します。

頭皮の毛細血管も例外ではなく、血行不良になると髪の成長に必要な栄養や酸素が毛根まで十分に届かなくなります。その結果、毛母細胞の働きが鈍り、健康な髪が育ちにくくなるのです。

また、ストレスは皮脂の過剰分泌を招き、頭皮の毛穴を詰まらせて炎症を引き起こすときもあります。

食生活全体のバランスの重要性

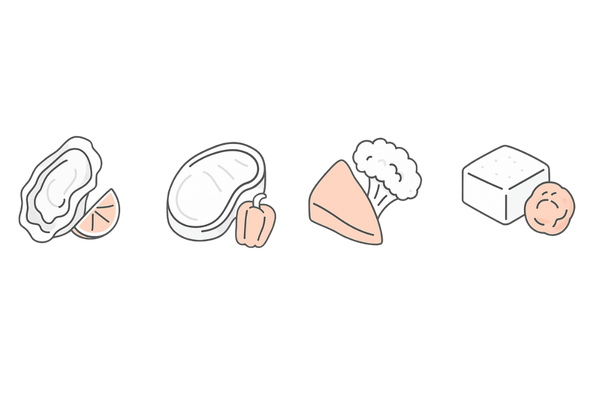

亜鉛だけに注目するのではなく、食事全体のバランスを見直すのが何よりも重要です。

髪はケラチンというタンパク質からできていますから、まずは良質なタンパク質の摂取が基本です。

その上で、タンパク質の代謝を助けるビタミンB群、血行を促進するビタミンE、そして亜鉛などのミネラル類をバランス良く摂る工夫が、健やかな髪を育むための条件です。

- タンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)

- ビタミンB群(レバー、豚肉、玄米)

- ビタミンE(ナッツ類、アボカド)

これらの栄養素がチームとして働くと、育毛効果が期待できます。

睡眠不足と髪の成長

髪の毛は私たちが眠っている間に成長します。特に、入眠後最初に訪れる深いノンレム睡眠中に「成長ホルモン」が最も多く分泌されます。

この成長ホルモンは、細胞の修復や分裂を促し、毛母細胞の働きを活発にする重要な役割を担っています。

睡眠時間が不足したり眠りの質が悪かったりすると、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられてしまいます。

毎日6〜7時間程度の質の良い睡眠を確保する工夫は、髪にとって大切な栄養補給の一つなのです。

女性の薄毛につながる主な要因

| 要因 | 髪への影響 | 対策の方向性 |

|---|---|---|

| ホルモンバランスの乱れ | 女性ホルモンの減少で、相対的に男性ホルモンが優位になり、抜け毛が増加する。 | 生活習慣の見直し、婦人科への相談 |

| ストレス | 自律神経が乱れ、血行不良に。頭皮に栄養が届きにくくなる。 | リラックスできる時間を作る、適度な運動 |

| 食生活の偏り | 髪の材料となるタンパク質やビタミン、ミネラルが全体的に不足する。 | バランスの取れた食事を心がける |

育毛における亜鉛の具体的な働き

亜鉛が髪に良いとされる理由は、単にケラチンの合成を助けるだけではありません。より直接的に、育毛をサポートする複数の働きを持っています。

これらの働きを理解すると、亜鉛摂取の重要性がより深くわかるはずです。

毛母細胞の分裂を促進する

髪の毛は、毛根の奥にある「毛母細胞」が分裂を繰り返して作られます。この細胞分裂が活発であるほど、髪が太く健康に成長します。

亜鉛は、この細胞分裂の際に不可欠な約300種類もの酵素の構成成分となっています。つまり、亜鉛が不足すると、毛母細胞の分裂活動そのものが滞ってしまうのです。

亜鉛を十分に補給する習慣は、髪の製造工場である毛母細胞を元気に稼働させ、力強い髪を生み出すためのエネルギー源となります。

AGAの原因物質の生成を抑制する可能性

男性型脱毛症(AGA)は、男性ホルモンの一種であるテストステロンが「5αリダクターゼ」という酵素によって、より強力な脱毛ホルモン「ジヒドロテストステロン(DHT)」に変換されて引き起こされます。

実は、女性の薄毛(FAGA)にも、このDHTが関わっているケースがあります。

研究段階ではありますが、亜鉛には5αリダクターゼの働きを抑制する作用があることが示唆されています。

これにより、DHTの生成が抑えられ、抜け毛の予防につながる可能性があります。

抗酸化作用で頭皮の老化を防ぐ

私たちは呼吸によって酸素を取り込んでいますが、その一部は体内で「活性酸素」という攻撃性の高い物質に変化します。

活性酸素は細胞を酸化させて傷つけ、老化を促進する原因となります。頭皮の細胞が活性酸素によってダメージを受けると、血行が悪くなったり毛母細胞の機能が低下したりして、薄毛や白髪につながります。

亜鉛は、体内で活性酸素を除去する酵素「SOD(スーパーオキシドディスムターゼ)」の構成成分であり、強力な抗酸化作用を発揮します。

亜鉛の摂取は頭皮の老化を防ぎ、若々しい髪を保つことにもつながるのです。

亜鉛の育毛に関する主な働き

| 働き | 内容 | 髪への効果 |

|---|---|---|

| 毛母細胞の分裂促進 | 細胞分裂に必要な酵素を活性化させる。 | 髪の成長を直接的に促す。 |

| 5αリダクターゼの抑制 | AGAの原因物質を作る酵素の働きを阻害する。 | 抜け毛の予防につながる可能性がある。 |

| 抗酸化作用 | 活性酸素を除去し、細胞の老化を防ぐ。 | 頭皮の健康を保ち、老化による薄毛を防ぐ。 |

1日に必要な亜鉛の摂取量と上限

亜鉛は髪と健康に重要ですが、やみくもに多く摂れば良いというわけではありません。

厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」では、性別や年齢に応じた推奨量と、過剰摂取による健康被害を防ぐための耐容上限量が設定されています。

成人女性の推奨摂取量

成人女性(18歳以上)の亜鉛の推奨摂取量は、1日あたり8mgとされています。

しかし、現代の食生活では、加工食品の利用増加や偏った食事により、この推奨量を満たせていない女性が少なくありません。

特に、外食やコンビニ食が多い方、極端なダイエットをしている方は、亜鉛が不足しやすい傾向にあります。

まずはご自身の食生活を振り返り、推奨量を意識しましょう。

女性の亜鉛摂取量の目安 (mg/日)

| 年齢 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|

| 18~29歳 | 8mg | 35mg |

| 30~69歳 | 8mg | 35mg |

| 70歳以上 | 7mg | 30mg |

妊娠中や授乳中の女性に必要な量

妊娠中や授乳中の女性は、通常よりも多くの亜鉛を必要とします。お腹の赤ちゃんの発育や、母乳を通じて赤ちゃんに栄養を供給するために、亜鉛が使われるためです。

食事摂取基準では、妊娠中は通常量に+2mg、授乳中は+4mgの亜鉛を付加して摂取することが推奨されています。

この時期の亜鉛不足はご自身の髪だけでなく、赤ちゃんの健康にも影響する可能性があるため、特に意識して摂取する必要があります。

過剰摂取のリスクと上限量

亜鉛の長期的な過剰摂取は、体に悪影響を及ぼす可能性があります。

具体的には、吐き気や嘔吐、下痢などの消化器症状のほか、他の必須ミネラルである「銅」の吸収を妨げてしまう副作用が知られています。

銅が欠乏すると、貧血や白血球の減少、神経障害などを引き起こすときがあります。

このようなリスクを避けるため、成人女性の耐容上限量は1日あたり35mg(70歳以上は30mg)と定められています。

通常の食事でこの量を超えるケースは稀ですが、サプリメントを利用する際は含有量を必ず確認し、上限量を超えないように注意が必要です。

亜鉛を効率よく摂取するための食事法

亜鉛は、毎日の食事から継続的に摂取するのが基本です。どのような食品に多く含まれているかを知り、吸収率を高める工夫をすると、より効率的に体内に取り込めます。

亜鉛が豊富な食材

亜鉛は、様々な食品に含まれていますが、特に含有量が多いのは動物性食品です。

植物性食品では、豆類(納豆、高野豆腐)、種実類(カシューナッツ、アーモンド)、穀類(玄米)などに含まれています。

動物性食品に含まれる亜鉛のほうが、植物性食品に含まれるものよりも体内での吸収率が高いという特徴があります。

亜鉛を多く含む代表的な食品

| 食品名 | 1食あたりの目安量 | 亜鉛含有量 (mg) |

|---|---|---|

| 牡蠣(生) | 5個 (約100g) | 約14.0mg |

| 豚レバー | 1食分 (約80g) | 約5.5mg |

| 牛肉(赤身) | 100g | 約4.8mg |

| 高野豆腐 | 1枚 (約20g) | 約1.1mg |

| アーモンド | 20粒 (約20g) | 約0.7mg |

吸収率を高める栄養素との組み合わせ

亜鉛の吸収率は、一緒に摂取する栄養素によって大きく変わります。吸収を助ける代表的な栄養素は、ビタミンCとクエン酸です。

これらの栄養素は、亜鉛を水に溶けやすい形(キレート作用)に変え、体内での吸収をサポートします。

亜鉛の吸収を助ける組み合わせ例

| 亜鉛が豊富な食品 | 組み合わせたい食品(栄養素) | メニュー例 |

|---|---|---|

| 牛肉 | ピーマン、ブロッコリー(ビタミンC) | 牛肉とピーマンの炒め物 |

| 牡蠣 | レモン(クエン酸) | 生牡蠣にレモンを絞る |

| 納豆 | 梅干し(クエン酸) | 梅納豆 |

吸収を妨げる成分と食べ合わせの注意

一方で、亜鉛の吸収を妨げる成分も存在します。代表的なものが「フィチン酸」と「タンニン」です。

フィチン酸は、玄米や豆類などの穀類の外皮に多く含まれ、亜鉛と結合して吸収を阻害します。また、タンニンはコーヒーや緑茶、紅茶などに含まれる渋み成分で、同様に亜鉛の吸収を妨げます。

これらの食品を摂る際は、亜鉛が豊富な食事とは時間を空ける(食後30分~1時間程度)などの工夫をすると良いでしょう。

また、加工食品に多く含まれる食品添加物(ポリリン酸など)も、亜鉛の吸収を妨げる一因となるため、注意が必要です。

亜鉛サプリメントの賢い選び方と注意点

食事だけで十分な亜鉛を摂取するのが難しい場合、サプリメントの活用も有効な選択肢の一つです。

しかし、選び方や使い方を間違えると効果が得られないばかりか、健康を害する可能性もあります。正しく利用するための知識を身につけましょう。

サプリメントが必要なケース

基本的に、栄養は食事から摂るのが理想です。

しかし、以下のような方は亜鉛が不足しやすく、サプリメントの利用を検討しても良いでしょう。

- 極端な偏食やダイエットをしている方

- 外食や加工食品中心の食生活の方

- 菜食主義(ベジタリアン・ヴィーガン)の方

- 多量の汗をかくスポーツをする方

ただし、自己判断で安易に始めるのではなく、まずは食生活の見直しから始めるのが大切です。不安な場合は、医師や管理栄養士に相談すると良いでしょう。

含有量と吸収形態の確認

サプリメントを選ぶ際は、まずパッケージの成分表示を確認しましょう。

1粒あたりの亜鉛の含有量が、1日の推奨量(8mg)や上限量(35mg)に対してどのくらいかを確認します。

過剰摂取を避けるため、含有量が高すぎるものは避け、食事で不足する分を補う程度のものを選ぶのが賢明です。

また、亜鉛の吸収形態にも種類があります。「グルコン酸亜鉛」や「キレート亜鉛」と表示されているものは、比較的吸収率が高いとされています。

サプリメント摂取のポイント

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 摂取量 | 1日の耐容上限量(35mg)を超えないように注意する。 |

| 摂取タイミング | 胃への負担を避けるため、食後の摂取が望ましい。 |

| 飲み合わせ | コーヒーや緑茶とは時間を空ける。他の薬を服用中は医師に相談する。 |

摂取するタイミングと副作用

亜鉛サプリメントは、空腹時に摂取すると胃に負担がかかり、吐き気などの不快な症状が出るときがあります。これを避けるため、食後に摂取するのが一般的です。

また、前述の通り、コーヒーや緑茶に含まれるタンニンは亜鉛の吸収を妨げるため、一緒に飲むのは避けて水や白湯で飲むようにしましょう。

万が一、サプリメントを飲み始めてから体調に異変を感じた場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。

亜鉛の効果を最大限に引き出す生活習慣

亜鉛を十分に摂取しても、生活習慣が乱れていては、その効果を十分に発揮できません。

血行を良くし、頭皮環境を整える生活を心がけると、摂取した栄養素が髪に届きやすくなります。

質の高い睡眠の確保

髪の成長に欠かせない成長ホルモンは、深い睡眠中に最も多く分泌されます。単に長く眠るだけでなく、「質の高い睡眠」を意識する工夫が重要です。

就寝前はスマートフォンやパソコンの使用を控え、リラックスできる環境を整えましょう。

毎日同じ時間に就寝・起床する習慣をつけると体内時計が整い、自然と深い眠りに入りやすくなります。

適度な運動で血行を促進

ウォーキングやヨガなどの適度な有酸素運動は、全身の血行を促進します。

血流が良くなると、頭皮の毛細血管にもしっかりと栄養と酸素が運ばれ、健康な髪が育つ土台が作られます。

また、運動はストレス解消にも効果的です。ストレスによる血管収縮を防ぎ、自律神経のバランスを整えるためにも、日常生活に軽い運動を取り入れる習慣をつけましょう。

正しいヘアケアで頭皮を守る

間違ったヘアケアは頭皮にダメージを与え、薄毛を悪化させる原因になります。

洗浄力の強すぎるシャンプーは頭皮に必要な皮脂まで奪い、乾燥や炎症を引き起こす場合があります。

自分の肌質に合ったアミノ酸系などのマイルドなシャンプーを選び、指の腹で優しくマッサージするように洗いましょう。

また、洗髪後はドライヤーでしっかりと根元から乾かし、頭皮を清潔で湿気のない状態に保つことが大切です。

女性の薄毛と亜鉛に関するよくある質問

さいごに、患者さんからよく寄せられる亜鉛と薄毛に関する質問とその回答をまとめました。

- 亜鉛を摂取し始めてから効果が出るまでの期間は?

-

髪の毛にはヘアサイクルがあるため、亜鉛の摂取を始めてすぐに効果が実感できるわけではありません。

髪が新しく生え変わり、その成長を実感するまでには、少なくとも3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。

栄養状態の改善は、まず体全体の健康維持に使われ、その後に髪や爪に回ってきます。焦らずに、まずはバランスの取れた食事や正しい生活習慣を継続していきましょう。

- 食事だけで亜鉛を補うのは難しいですか?

-

バランスの取れた食事を毎日実践できれば、食事だけで推奨量を満たすことは可能です。

しかし、牡蠣やレバーなど、亜鉛が特に豊富な食品を毎日食べるのは現実的ではないかもしれません。

外食が多い方や食が細い方、偏食気味の方は、不足しがちになる可能性があります。まずはご自身の食生活を見直し、難しいと感じる場合にサプリメントを補助的に利用すると良いでしょう。

- 他の薬やサプリメントとの併用は問題ないですか?

-

亜鉛は、一部の抗生物質や骨粗しょう症の薬などの効果に影響を与える可能性があります。また、鉄分のサプリメントと同時に摂取すると、お互いの吸収を阻害する場合があります。

何らかの薬を服用中の方や、他のサプリメントを摂取している方が新たに亜鉛サプリメントを始めるときは、必ず事前にかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。

自己判断での併用は避け、専門家のアドバイスに従うほうが安全です。

参考文献

KIL, Min Seong; KIM, Chul Woo; KIM, Sang Seok. Analysis of serum zinc and copper concentrations in hair loss. Annals of Dermatology, 2013, 25.4: 405.

FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

TROST, Leonid Benjamin; BERGFELD, Wilma Fowler; CALOGERAS, Ellen. The diagnosis and treatment of iron deficiency and its potential relationship to hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2006, 54.5: 824-844.