毛量が減った、抜け毛が増えた、髪がパサパサになった、などと感じ、亜鉛サプリメントに関心を持つ女性が増えているようです。

亜鉛は髪の健康に重要な栄養素ですが、本当にサプリメントで効果があるのでしょうか。

この記事では、亜鉛が女性の髪に与える影響から、不足する原因、そしてご自身に合ったサプリメントの選び方や正しい摂取方法まで専門的な視点から詳しく解説します。

健やかな髪を取り戻すための、正しい知識を身につけましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

亜鉛とは?女性の髪と健康に果たす役割

亜鉛は私たちの体にとって必要不可欠な「必須ミネラル」の一つです。体内で作り出せないため、食事から継続的に摂取する必要があります。

多くの酵素を活性化させ、タンパク質の合成や細胞分裂など、生命維持活動の根幹を支える重要な働きを担っています。

特に女性の髪や肌の健康、そしてホルモンバランスを整える上で、亜鉛は大きな役割を果たします。

そもそも亜鉛とはどんな栄養素か

亜鉛は、体内の約300種類以上もの酵素の働きを助ける補酵素として機能します。

新しい細胞が作られる際には必ず必要となり、特に細胞分裂が活発な髪の毛や皮膚、爪などの健康維持に深く関わっています。

また、味覚を感じる味蕾(みらい)細胞や、免疫機能の維持、生殖機能の正常化など、その働きは多岐にわたります。

全身の健康を土台から支える、縁の下の力持ちのような存在です。

亜鉛の主な働き

| 分野 | 主な働き | 影響 |

|---|---|---|

| 髪・皮膚 | タンパク質の合成、細胞分裂の促進 | 健やかな髪の成長、皮膚の新陳代謝を支える |

| 免疫 | 免疫細胞の活性化 | 免疫力を正常に保ち、体を守る |

| 味覚 | 味蕾細胞の新陳代謝 | 正常な味覚を維持する |

髪の主成分ケラチンの生成を支える

私たちの髪の毛は、その約90%が「ケラチン」というタンパク質で構成されています。

亜鉛は、食事から摂取したアミノ酸をケラチンタンパク質へと再合成する過程で、重要な役割を担います。

つまり、どれだけタンパク質を摂取しても、亜鉛が不足していると効率的に髪の材料を作り出せず、結果として弱々しい髪しか育たなくなってしまいます。

丈夫で美しい髪を育むためには、亜鉛によるサポートが大切です。

ヘアサイクルを正常に保つ働き

髪の毛には「成長期」「退行期」「休止期」という一連のヘアサイクル(毛周期)があります。

亜鉛は、毛根にある毛母細胞の分裂を活発にし、髪が太く長く成長する「成長期」を維持するために働きます。亜鉛が不足すると、毛母細胞の活動が鈍くなり、成長期が短縮されてしまいます。

その結果、髪が十分に育つ前に抜け落ちる「休止期」へと移行しやすくなり、抜け毛や薄毛の原因となる場合があります。

女性ホルモンのバランスへの影響

亜鉛は、女性ホルモンの分泌や働きにも関与しています。特に、卵巣でのホルモン生成をサポートする役割があります。

女性ホルモンの一つであるエストロゲンは、髪の成長期を維持してハリやツヤを与える働きがあるため、ホルモンバランスの乱れは直接的に髪の健康に影響します。

亜鉛を適切に摂取すると、ホルモンバランスを整え、間接的に髪の健康を支えることにもつながります。

女性が亜鉛不足に陥りやすい意外な理由

亜鉛は意識しないと不足しやすい栄養素の一つです。特に女性は、生活スタイルや体の変化によって亜鉛不足に陥りやすい傾向があります。

ご自身の生活習慣を振り返り、亜鉛不足のリスクがないか確認してみましょう。

食事からの摂取不足と吸収率の問題

亜鉛は肉類や魚介類などの動物性食品に多く含まれています。野菜中心の食生活や、朝食を抜くなどの欠食は、亜鉛の摂取量不足に直結します。

また、亜鉛は体内で吸収されにくい性質を持つミネラルです。

特に、穀物や豆類に多く含まれるフィチン酸や、加工食品に含まれるポリリン酸などの食品添加物は、亜鉛の吸収を妨げることが知られています。

女性が亜鉛不足になりやすい要因

| 要因 | 具体例 | 亜鉛への影響 |

|---|---|---|

| 食生活 | 過度なダイエット、偏食、加工食品の多用 | 摂取量の低下、吸収の阻害 |

| 生活スタイル | 強いストレス、多量の飲酒、睡眠不足 | 需要の増大、消費量の増加 |

| 身体的変化 | 妊娠・授乳、月経 | 必要量の増加、体外への排出 |

過度なダイエットや偏った食生活

体重を気にするあまりに食事量を極端に制限するダイエットは、亜鉛をはじめとする必須ミネラルの深刻な不足を招きます。

特定の食品だけを食べるような偏った食生活も同様です。例えば、野菜サラダばかりを食べる生活では、亜鉛の摂取量が不足しがちです。

健康的な美しさを保つためには、バランスの取れた食事が基本となります。

ストレスや生活スタイルの変化

現代社会で避けて通れないのがストレスです。体はストレスに対抗するために多くの栄養素を消費しますが、亜鉛もその一つです。

仕事や家庭での強いストレスが続くと、体内の亜鉛が大量に消費され、欠乏状態に陥りやすくなります。

また、多量のアルコール摂取も、亜鉛の排泄を促してしまうため注意が必要です。

妊娠・授乳期における需要の増加

妊娠中は、胎児の成長のために多くの亜鉛が必要とされます。また、授乳期には母乳を通して赤ちゃんに亜鉛を供給するため、お母さんの体内の亜鉛需要は通常時よりも格段に増加します。

この時期に亜鉛の摂取が不足すると、母体の髪や肌のトラブルにつながる場合があります。

亜鉛不足が引き起こす髪へのサイン

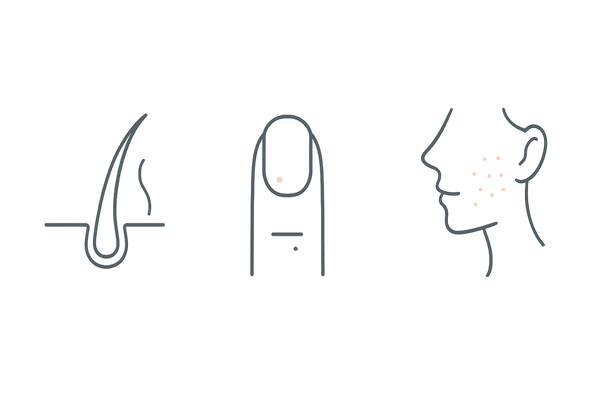

亜鉛不足は、体に様々なサインとして現れます。特に細胞分裂が活発な髪には、その影響が顕著に現れやすいです。

以下のような変化を感じたら、亜鉛不足の可能性を考えてみても良いかもしれません。

抜け毛や薄毛の増加

亜鉛不足の最も代表的なサインが、抜け毛の増加です。

前述の通り亜鉛が不足するとヘアサイクルが乱れ、成長期が短くなります。

これにより、本来ならまだ成長するはずの髪が早く抜けてしまい、全体的に髪のボリュームが減って薄毛が進行する原因となります。

シャンプーやブラッシングの際に、以前より抜け毛が増えたと感じる場合は注意が必要です。

髪の毛が細くなる・ハリやコシの低下

亜鉛は、髪の主成分であるケラチンタンパク質の合成に不可欠です。

亜鉛が不足すると十分なケラチンを生成できなくなり、新しく生えてくる髪が細く弱々しくなってしまいます。

髪にハリやコシがなくなり、スタイリングがまとまりにくくなったと感じる場合も、亜鉛不足が一因となっている可能性があります。

亜鉛不足のサイン

| 部位 | 主なサイン | 解説 |

|---|---|---|

| 髪 | 抜け毛の増加、髪が細くなる | ヘアサイクルの乱れやケラチン合成の低下が原因 |

| 爪 | 白い斑点、脆くなる、変形 | 爪もケラチンで構成されているため影響が出やすい |

| 肌 | 肌荒れ、皮膚炎、傷の治りが遅い | 皮膚の新陳代謝が滞ることが原因 |

白髪の増加との関連性

髪の色は、メラノサイトという細胞が作り出すメラニン色素によって決まります。このメラノサイトが正常に機能するためにも、亜鉛が必要です。

亜鉛が不足するとメラノサイトの働きが低下し、メラニン色素の生成が滞るため、白髪が増える一因になると考えられています。

髪以外の身体のサイン(爪や肌の異常)

亜鉛不足のサインは髪だけに現れるわけではありません。

髪と同じくケラチンを主成分とする爪にも影響が出やすく、白い斑点ができたり、割れやすくなったりします。

また、皮膚の新陳代謝も滞るため、肌荒れや湿疹、傷の治りが遅くなるといった症状が見られるケースもあります。

これらのサインは、体からの重要なメッセージです。

サプリメントだけに頼る前に知ってほしいこと

薄毛や抜け毛にお悩みの際、手軽に始められるサプリメントに期待を寄せるお気持ちはよく分かります。しかし、亜鉛サプリメントを手に取る前に、一度立ち止まって考えてほしいことがあります。

髪の悩みの原因は、本当に亜鉛不足だけなのでしょうか。ここでは、より根本的な視点から髪の健康を考えるためのポイントをお伝えします。

あなたの抜け毛は本当に亜鉛不足が原因?

女性の薄毛や抜け毛の原因は非常に多様です。

ホルモンバランスの乱れ(FAGA:女性男性型脱毛症)や頭皮環境の悪化、自己免疫疾患や甲状腺機能の異常、あるいは過度なストレスなど、様々な要因が複雑に絡み合って起こります。

亜鉛不足もその一因ではありますが、数ある可能性の一つに過ぎません。

安易に「抜け毛=亜鉛不足」と決めつけ、サプリメントを飲むだけで根本的な原因を見過ごしてしまうと、かえって改善が遅れる可能性があります。

まずは専門のクリニックで、ご自身の状態を正しく把握すると良いです。

亜鉛以外の栄養素とのチームワーク

髪の健康は、亜鉛という一人のスター選手だけで成り立つものではありません。

タンパク質(髪の材料)、ビタミンC(コラーゲン生成を助け頭皮を健康に保つ)、鉄分(毛母細胞へ酸素を運ぶ)、ビオチン(ケラチン生成を助ける)など、多くの栄養素がチームとして働いてはじめて維持されます。

亜鉛だけを大量に摂取しても、他の栄養素が不足していれば、その効果は十分に発揮されません。

特定の成分に偏るのではなく、バランスの取れた食事を基本とする心がけが、健やかな髪への一番の近道です。

髪の健康に必要な栄養素のチーム

| 栄養素 | 主な役割 | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 鉄分 | 頭皮へ酸素を運び、栄養を届ける | レバー、赤身肉、ほうれん草 |

| ビタミン類 | 頭皮環境の維持、血行促進 | 緑黄色野菜、果物、ナッツ類 |

メンタルヘルスと髪の深い関係

髪は「血余(けつよ)」とも呼ばれ、東洋医学では血液の状態が反映されると考えられています。

ストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行を悪化させます。

血行が悪くなると、いくら栄養を摂取しても髪を育てる毛母細胞まで届きにくくなります。これによって髪の成長が妨げられ、抜け毛につながるのです。

サプリメントを飲むのと並行して、リラックスできる時間を作ったり、十分な睡眠をとったりと、心身のケアをする工夫も髪にとっては非常に重要です。

自己判断での過剰摂取が招くリスク

「効果を早く出したい」という思いから、サプリメントを規定量以上に飲んでしまう方がいますが、これは大変危険です。

亜鉛の過剰摂取は吐き気や頭痛などの急性中毒症状を引き起こすだけでなく、長期的には他の必須ミネラルである「銅」の吸収を妨げます。

銅は鉄の利用を助ける働きがあるため、銅が欠乏すると貧血につながる恐れもあります。良かれと思ってやった行動が、かえって健康を損なう結果になりかねません。

サプリメントはあくまで補助的なものと捉え、適切な量を守るのが重要です。

女性のための亜鉛サプリメントの選び方

亜鉛サプリメントの利用を決めた場合、市場には多くの製品があるため、どれを選べば良いか迷うかもしれません。

ここでは、女性が安心して続けられるサプリメントを選ぶためのポイント確認していきましょう

亜鉛の含有量と推奨摂取量

厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、成人女性の亜鉛の推奨摂取量は1日8mgとされています。

サプリメントを選ぶ際は、まず1日あたりの亜鉛含有量を確認しましょう。

食事からの摂取もあるため、サプリメントでの補充は10mg〜15mg程度のものから始め、過剰にならないように注意するのが一般的です。

ご自身の食生活を考慮して、不足分を補うという視点で選ぶと良いです。

亜鉛の種類と吸収率の違い

サプリメントに含まれる亜鉛にはいくつかの種類があり、それぞれ体内での吸収率が異なります。

製品の成分表示を確認し、どのような形態の亜鉛が使われているか見てみましょう。

亜鉛の種類と特徴

| 種類 | 特徴 | 吸収率 |

|---|---|---|

| グルコン酸亜鉛 | 一般的で安価な製品に多い | 標準的 |

| キレート亜鉛 | アミノ酸で亜鉛を包み、吸収率を高めている | 高い |

| 酵母亜鉛 | 酵母に取り込ませた自然な形態 | 穏やかで体にやさしいとされる |

添加物の有無と安全性

サプリメントは毎日体に入れるものだからこそ、安全性にはこだわりたいものです。

錠剤を固めるための賦形剤や着色料、甘味料などの添加物がなるべく少ない製品を選びましょう。

また、品質管理が徹底されているかどうかも重要なポイントです。GMP(Good Manufacturing Practice)認定工場で製造されている製品は、一定の品質が保たれている目安になります。

信頼できるメーカーの選び方

長年の実績があるメーカーや、医療機関向けにサプリメントを提供しているメーカーは、品質や安全性に対する意識が高い傾向にあります。

製品に関する問い合わせ窓口が設置されており、成分や製造方法について誠実に回答してくれるかどうかも、信頼性を判断する材料になります。

極端に安価な製品や、誇大な広告をうたう製品には注意が必要です。

効果的な亜鉛サプリメントの摂取方法

せっかく選んだサプリメントも、飲み方が正しくなければ効果を十分に発揮できません。

亜鉛の吸収を高め、効率的に体内で利用するための摂取方法のポイントを知っておきましょう。

摂取のタイミングはいつが良いか

亜鉛は空腹時に摂取すると、人によっては胃腸に不快感(吐き気など)を感じる場合があります。そのため、基本的には食後の摂取が推奨されます。

胃への負担を軽減し、食事に含まれる他の栄養素と一緒に吸収されやすくなります。

特に、タンパク質を含む食事の後に摂ると、髪の材料となるアミノ酸と亜鉛を同時に補給できるため効率的です。

吸収を高める栄養素と飲み合わせ

亜鉛の吸収率は、一緒に摂取する栄養素によって向上させられます。

これらの栄養素を意識的に食事に取り入れると、サプリメントの効果をより高めることが期待できます。

- ビタミンC

- クエン酸

- 動物性タンパク質

例えば、レモン果汁を使ったドレッシングや、梅干しなどを食事に加えるのも良い方法です。

吸収を妨げる食品や成分

一方で、亜鉛の吸収を阻害する成分も存在します。

サプリメントを摂取する際は、これらの成分を多く含む食品との同時摂取を避けるのが賢明です。時間帯をずらすなどの工夫をしましょう。

亜鉛の吸収を助ける・妨げる成分

| 分類 | 成分・食品 | 理由 |

|---|---|---|

| 吸収を助ける | ビタミンC、クエン酸、動物性タンパク質 | 亜鉛を溶けやすい形に保ち、吸収を促進する |

| 吸収を妨げる | フィチン酸、タンニン、食物繊維、加工食品の添加物 | 亜鉛と結合して不溶性の物質を作り、吸収を阻害する |

継続期間の目安と効果の現れ方

髪の毛は1ヶ月に約1cmしか伸びません。そのため、亜鉛サプリメントを飲み始めても、すぐに目に見える効果が現れるわけではありません。

ヘアサイクルを考慮すると、効果を実感するまでには最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の継続が必要です。

焦らず、じっくりと体質改善に取り組む気持ちで続けましょう。

亜鉛の過剰摂取によるリスクと副作用

「体に良いものなら多いほど良い」という考えは、ミネラルの摂取においては当てはまりません。

亜鉛も例外ではなく、過剰に摂取すると健康を害するリスクがあります。サプリメントを利用する際は、必ず推奨される摂取量を守ってください。

過剰摂取の具体的な症状

亜鉛を一度に大量に摂取した場合、数時間以内に急性中毒の症状が現れるケースがあります。

主な症状としては、吐き気や嘔吐、食欲不振や下痢、腹痛などの消化器系の障害です。また、頭痛やめまいなどを引き起こす場合もあります。

これらの症状は、体が過剰な亜鉛を排出しようとする防御反応です。

他のミネラルの吸収阻害

亜鉛の慢性的な過剰摂取で特に問題となるのが、他の必須ミネラルである「銅」と「鉄」の吸収阻害です。

体内で亜鉛と銅は吸収経路が競合するため、亜鉛が過剰にあると銅が吸収されにくくなります。

銅は、鉄をヘモグロビンの材料として利用する際に必要なため、銅が欠乏すると結果的に鉄欠乏性貧血を引き起こす可能性があります。

めまいや立ちくらみ、倦怠感などの症状が現れるときがあります。

安全な摂取上限量(耐容上限量)

厚生労働省は、健康障害のリスクがないとされる習慣的な摂取量の上限として「耐容上限量」を設定しています。

成人女性の場合、この量は1日40mgです。

通常の食事でこの量を超えるケースは稀ですが、サプリメントを利用する場合は、食事からの摂取量と合わせてこの上限を超えないように管理しましょう。

異変を感じたときの対処法

もし亜鉛サプリメントを摂取し始めてから、体に何らかの不調を感じた場合は、すぐに摂取を中止してください。

そして、症状が改善しない場合や不安な場合は、サプリメントのパッケージを持参の上、医師や薬剤師に相談しましょう。自己判断で摂取を続けるのは避けてください。

亜鉛を豊富に含む食品と食事の工夫

サプリメントはあくまで栄養補助食品です。基本は、日々の食事からのバランス良い栄養摂取です。

亜鉛は様々な食品に含まれていますので、意識して食卓に取り入れてみましょう。

動物性食品に含まれる亜鉛

動物性食品に含まれる亜鉛は、植物性食品に含まれるものよりも体内での吸収率が高いという利点があります。

特に牡蠣は亜鉛の含有量が突出して多いことで知られています。

亜鉛を多く含む動物性食品(100gあたり)

| 食品名 | 亜鉛含有量(目安) | ポイント |

|---|---|---|

| 牡蠣(生) | 約14.5mg | 亜鉛の王様。少量で多くの亜鉛が摂れる。 |

| 豚レバー | 約6.9mg | 鉄分も豊富で、貧血気味の女性におすすめ。 |

| 牛肉(赤身) | 約4.0mg~6.0mg | タンパク質も同時に摂取できる。 |

植物性食品に含まれる亜鉛

ベジタリアンの方や、肉類が苦手な方でも、植物性食品から亜鉛を摂取することは可能です。

ただし、吸収を妨げるフィチン酸も含まれるため、吸収率を高める工夫が必要です。

亜鉛を多く含む植物性食品(100gあたり)

| 食品名 | 亜鉛含有量(目安) | ポイント |

|---|---|---|

| カシューナッツ | 約5.4mg | 間食やおつまみに手軽に取り入れられる。 |

| 高野豆腐 | 約5.2mg | 煮物などで活用しやすい。 |

| 納豆 | 約1.9mg | 発酵により吸収率がやや高まる。 |

吸収率を高める調理法

亜鉛の吸収率を高めるためには、ビタミンCやクエン酸と一緒に摂ると効果的です。

例えば、牛肉の赤ワイン煮込み(クエン酸)、牡蠣にレモンを絞る(ビタミンC、クエン酸)といった組み合わせは、味の面でも栄養面でも理にかなっています。

また、フィチン酸は水に溶けたり発酵によって分解されたりするため、豆類は水に浸してから調理する、納豆や味噌などの発酵食品を利用するといった工夫も有効です。

よくある質問

さいごに、亜鉛サプリメントに関して患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- サプリを飲めばすぐに髪は生えますか?

-

すぐには生えません。髪の毛にはヘアサイクルがあり、サプリメントで栄養状態が改善されてから新しい健康な髪が成長し、それを実感できるようになるまでには、最低でも3ヶ月から6ヶ月はかかります。

髪の成長はゆっくりとしたものですので、焦らず継続していきましょう。

- 病院で処方される亜鉛と市販サプリの違いは?

-

最も大きな違いは、目的と成分量です。医師が処方する亜鉛製剤は、血液検査などで明確な亜鉛欠乏症と診断された患者様に対する「治療」を目的としています。

そのため、市販のサプリメントよりも高用量の亜鉛が含まれている場合があります。

一方、市販のサプリメントは、日々の食事で不足しがちな栄養素を補う「栄養補助」が目的です。

自己判断で医療用のものを個人輸入したりせず、まずは市販のものを適切に利用し、改善が見られない場合は専門医に相談してください。

- 他の育毛剤や治療と併用しても大丈夫ですか?

-

基本的には問題ありません。亜鉛サプリメントは体の中から栄養を補給する取り組みであり、外用薬である育毛剤や、クリニックで行う他の薄毛治療とは作用する場所が異なります。

むしろ、髪の成長に必要な栄養素を補うと、他の治療の効果をサポートすることが期待できます。

ただし、何らかの治療を受けている場合は、念のため担当の医師にサプリメントの利用について一言伝えておくと、より安心です。

- 亜鉛サプリはいつまで飲み続けるべきですか?

-

明確な期間は決まっていませんが、一つの目安として3ヶ月から6ヶ月継続し、髪や体の状態の変化を見て判断するのが良いでしょう。

抜け毛が減ったり髪にハリが出てきたりといった改善が見られた場合でも、食生活が乱れがちなど、亜鉛不足になりやすい生活習慣が変わらなければ、摂取を中止すると再び元の状態に戻る可能性があります。

食生活の改善を基本としながら、必要に応じてサプリメントを上手に活用していくという考え方が重要です。

参考文献

SIAVASH, Mansour; TAVAKOLI, Fereshteh; MOKHTARI, Fatemeh. Comparing the effects of zinc sulfate, calcium pantothenate, their combination and minoxidil solution regimens on controlling hair loss in women: a randomized controlled trial. Journal of Research in Pharmacy Practice, 2017, 6.2: 89-93.

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

DRAKE, Lara, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of nutritional supplements for treating hair loss: a systematic review. JAMA dermatology, 2023, 159.1: 79-86.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.

GLYNIS, Ablon. A double-blind, placebo-controlled study evaluating the efficacy of an oral supplement in women with self-perceived thinning hair. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2012, 5.11: 28.

FINNER, Andreas M. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 167-172.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.