「髪がぺたんこになってきた」「分け目が目立つようになった」など、女性の薄毛に関する悩みは切実です。

そんな悩みに応える成分として注目されているのが「ピディオキシジル」です。

この記事では、ピディオキシジルがなぜ女性の薄毛にアプローチできるのか、その働きと期待できる効果を詳しく解説します。

また、類似成分との違いや、安全に使用するための注意点まで、専門的な視点から分かりやすくお伝えします。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

ピディオキシジルとは?女性の薄毛治療における位置づけ

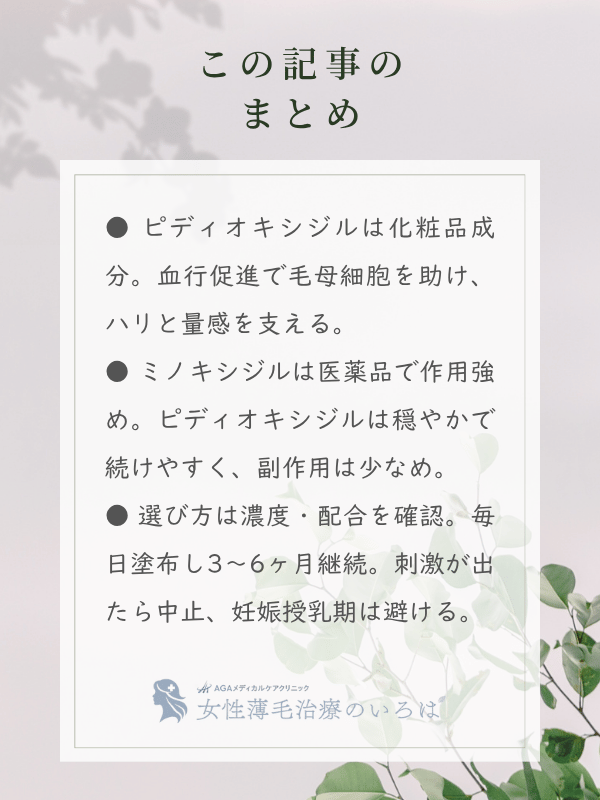

ピディオキシジルはミノキシジルと似た構造を持つ化粧品成分で、頭皮の血行を促進し、健やかな髪を育む環境を整えることを目的としています。

医薬品ではないため作用が穏やかで、デリケートな女性の頭皮ケアに使いやすいのが特徴です。

育毛成分としてのピディオキシジルの概要

ピディオキシジルは、正式には「ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド」という名称を持つ成分です。

もともとは医薬品として開発が進められていたミノキシジルと非常に似た構造を持っています。

この構造の類似性から、頭皮の血行を促進して髪の成長をサポートする働きが期待されています。

健やかな髪を育む土台である頭皮環境を整えるのを目的として、多くの育毛剤やスカルプケア製品に配合されています。

医薬品ではない「化粧品成分」としての特徴

ピディオキシジルを理解する上で重要なのは、医薬品ではなく「化粧品成分」に分類される点です。

医薬品成分であるミノキシジルは効果が認められている一方で、副作用のリスクや使用上の制約があります。

対してピディオキシジルは化粧品として比較的穏やかに作用し、日々のヘアケアに取り入れやすいという特徴を持ちます。

これは、長期的なケアを必要とする女性の薄毛対策において、大きな利点となります。

化粧品成分と医薬品成分の主な違い

| 項目 | 化粧品成分(ピディオキシジル) | 医薬品成分(ミノキシジル) |

|---|---|---|

| 目的 | 頭皮・毛髪を健やかに保つ | 脱毛症の治療・発毛 |

| 作用 | 穏やか | 直接的で強い |

| 入手方法 | 市販品(育毛剤など) | 薬剤師のいる薬局・クリニック |

女性のデリケートな頭皮環境への配慮

女性の頭皮は男性に比べて皮脂の分泌量が少なく、乾燥や刺激に敏感な傾向があります。そのため、強力な成分はかえって頭皮トラブルを招く場合もあります。

ピディオキシジルは化粧品成分としてのマイルドな性質から、デリケートな女性の頭皮環境にも配慮したケアを可能にします。

刺激が少ないため、毎日安心して継続使用しやすい点も、女性にとってうれしいポイントです。

女性の薄毛の主な原因とピディオキシジルの関わり

女性の薄毛は主にホルモンバランスの変化や血行不良、頭皮環境の悪化によって引き起こされます。

ピディオキシジルは、特に頭皮の血行を促進して毛母細胞に栄養を届け、乱れがちなヘアサイクルをサポートする形でこれらの原因に関わります。

ホルモンバランスの変化とヘアサイクル

女性の髪の健康は、女性ホルモン「エストロゲン」と深く関わっています。エストロゲンは髪の成長期を維持し、豊かでハリのある髪を育む働きをします。

しかし、加齢やストレス、出産などによりエストロゲンが減少すると相対的に男性ホルモンの影響が強まり、ヘアサイクルが乱れやすくなります。

成長期が短くなり、髪が十分に育つ前に抜け落ちてしまうため、全体的に髪が薄く感じられるようになります。

この状態を「びまん性脱毛症」と呼び、多くの女性の悩みの原因となっています。

血行不良が引き起こす髪への影響

髪の成長に必要な栄養素や酸素は、血液によって毛根にある毛母細胞へと運ばれます。

しかし、冷え性や運動不足、ストレスなどによって頭皮の血行が悪くなると、毛母細胞に十分な栄養が届かなくなります。

栄養不足に陥った毛母細胞は健康な髪を作り出せず、結果として細く弱い髪しか生えてこなくなったり、抜け毛が増えたりします。

頭皮の血行不良を招く要因

| 要因 | 内容 | 対策例 |

|---|---|---|

| 身体的な要因 | 冷え性、運動不足、肩こり | 適度な運動、入浴、マッサージ |

| 精神的な要因 | ストレス、睡眠不足 | リラックス、十分な睡眠 |

| 生活習慣 | 喫煙、偏った食生活 | 禁煙、バランスの取れた食事 |

頭皮環境の悪化と髪の成長

頭皮は髪が育つ土壌です。間違ったヘアケアによる乾燥、過剰な皮脂による毛穴の詰まり、フケやかゆみといった頭皮トラブルは、健康な髪の成長を妨げる大きな要因となります。

不衛生な状態や乾燥した頭皮では、髪が健やかに育てません。健やかな髪を育むためには、まず頭皮環境を正常に保つ取り組みが重要です。

ピディオキシジルが働きかける薄毛の原因

ピディオキシジルは、これらの女性の薄毛の原因、特に「血行不良」とそれに伴う「ヘアサイクルの乱れ」に働きかけることを目的としています。

頭皮の血流を促して毛母細胞の働きを活性化させ、髪の成長に必要な栄養を届けやすくします。

この働きによって乱れがちなヘアサイクルを整え、髪が太く長く成長する「成長期」をサポートする効果が期待できます。

ピディオキシジルの具体的な作用と女性への効果

ピディオキシジルは、頭皮の血行を促進して毛母細胞に栄養を届け、ヘアサイクルを正常化へ導きます。

その結果、髪にハリ・コシ・ボリューム感が生まれ、抜けにくい健やかな髪の育成が期待できます。

血行促進による毛母細胞への栄養供給

ピディオキシジルの最も中心的な働きは、頭皮の血管に働きかけ、血流を促すことです。

血行が良くなると、髪の毛を作り出す工場である「毛母細胞」へ酸素や栄養素がスムーズに供給されるようになります。

栄養を十分に受け取った毛母細胞は活発に細胞分裂を繰り返し、強く健康な髪を育む原動力となります。

この血行促進作用は、細く弱々しくなった髪を本来の太さへと導くための基礎となります。

ヘアサイクルの正常化をサポート

髪には「成長期」「退行期」「休止期」という一連のサイクル(毛周期)があります。

薄毛が進行している状態では、この「成長期」が短くなり、髪が太く長く成長する前に抜け落ちてしまいます。

ピディオキシジルは、毛母細胞を活性化させて短縮された成長期を正常な長さに戻す手助けをします。

成長期が長くなると1本1本の髪がしっかりと育ち、抜けにくい状態を維持しやすくなります。

正常なヘアサイクルと乱れたヘアサイクルの比較

| 状態 | 成長期 | 髪の状態 |

|---|---|---|

| 正常なヘアサイクル | 2年~6年 | 太く長く成長し、ハリ・コシがある |

| 乱れたヘアサイクル | 数ヶ月~1年 | 細く短いままで抜け落ちやすい |

髪のハリ・コシ・ボリューム感アップへの期待

ピディオキシジルによるケアを継続すると、髪の毛そのものが根元からしっかりと立ち上がるようになり、ハリやコシが生まれます。

1本1本の髪が太く健康になるため髪全体の密度が高まり、見た目のボリューム感がアップする効果が期待できます。

特に、分け目が目立ったり、トップがぺたんとしてしまったりする女性の悩みに対して、根本的な改善をサポートします。

ピディオキシジルに期待できる主な効果

- 髪のハリ・コシの改善

- 髪全体のボリューム感向上

- 抜け毛の抑制

- 健やかな髪の育成

ミノキシジルとの違いは?女性が選ぶべき理由

ピディオキシジルとミノキシジルの最大の違いは、前者が「化粧品成分」で後者が「医薬品成分」である点です。

作用が穏やかで副作用リスクが低いピディオキシジルは、医薬品に抵抗がある女性でも日々のケアとして安心して取り入れやすいという利点があります。

構造の類似性と作用の違い

ピディオキシジルは「ミノキシジル誘導体」とも呼ばれ、化学構造が非常に似ています。このため、ミノキシジルと同様に血管を拡張させ、血流を改善する作用を持つと考えられています。

しかし、決定的な違いは、ピディオキシジルが「化粧品成分」であるのに対し、ミノキシジルは「医薬品成分」である点です。

医薬品は治療を目的とするため作用が強いですが、化粧品はあくまで頭皮環境を健やかに保つのを目的としており、作用はより穏やかです。

副作用リスクの比較

作用の強さは、副作用のリスクと表裏一体の関係にあります。

ミノキシジルは発毛効果が医学的に認められている一方で、頭皮のかゆみやかぶれ、発疹などの皮膚症状や、まれに動悸やめまいといった全身性の副作用が報告されています。

一方、ピディオキシジルは化粧品成分であり、ミノキシジルに比べて副作用のリスクは低いとされています。

もちろん、肌に合わない可能性はゼロではありませんが、より安心して使い始められるのはピディオキシジルと言えるでしょう。

ピディオキシジルとミノキシジルの比較

| 項目 | ピディオキシジル | ミノキシジル |

|---|---|---|

| 分類 | 化粧品成分 | 医薬品成分 |

| 主な作用 | 血行促進、頭皮環境の整備 | 発毛、脱毛の進行予防 |

| 副作用リスク | 低いとされる | 皮膚症状、全身症状の可能性あり |

女性にとっての使いやすさと心理的ハードル

「医薬品を使う」ということに対して、心理的な抵抗を感じる女性は少なくありません。

特に、ミノキシジルはもともと男性型脱毛症(AGA)の治療薬として広く知られているため、女性が使うのにためらいを感じるケースもあります。

その点、ピディオキシジルは化粧品成分であるため、日々のスキンケアの延長として気軽に毎日のヘアケアに取り入れられます。

この心理的なハードルの低さは、長期的な継続が重要な薄毛ケアにおいて、見逃せない利点です。

ストレスや生活習慣が気になる女性のためのピディオキシジル活用法

ストレスや不規則な生活は、頭皮の血行不良を招き、女性の薄毛の大きな原因となります。

ピディオキシジルによる外からのケアを生活習慣の改善という内からのケアと組み合わせ、日々のセルフケアを「自分をいたわる時間」と捉えると、心身両面から健やかな髪を目指せます。

なぜ現代女性は頭皮に悩みを抱えやすいのか

忙しい毎日の中で、自分の食事や睡眠を後回しにしている方も多いでしょう。

慢性的なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させます。これは頭皮の血行不良に直結します。

つまり、精神的なプレッシャーが、髪への栄養供給を妨げている可能性があるのです。

食生活の乱れは栄養不足を、睡眠不足は髪の成長を促す成長ホルモンの分泌を妨げます。

このように、生活スタイルそのものが、薄毛の引き金になっているケースは珍しくありません。

心の不調と頭皮の血行の深い関係

「悩み事があると、頭が重く感じる」「緊張すると、肩や首がガチガチになる」といった方もいるでしょう。

心と身体は密接につながっており、精神的なストレスは身体の緊張を生み出します。

特に首や肩周りの筋肉が硬直すると、頭部への血流が滞りやすくなります。

ピディオキシジルが持つ血行促進の働きは、こうしたストレスによる身体の変化に対しても、外側から働きかける一つの手段となり得ます。

心と髪の健康をつなぐセルフケア

| ケアの種類 | 具体的な方法 | 期待できること |

|---|---|---|

| リラックスタイムの創出 | 入浴、アロマ、深呼吸 | 自律神経のバランスを整える |

| 適度な運動 | ウォーキング、ストレッチ | 全身の血行を促進する |

| バランスの取れた食事 | タンパク質、ビタミン、ミネラル | 髪の材料となる栄養を補給する |

生活習慣改善と併用する相乗効果

ピディオキシジルは、あくまで頭皮環境を整えるサポート役です。その効果を最大限に引き出すためには、身体の内側からのケア、つまり生活習慣の改善が重要です。

バランスの取れた食事で髪の材料を補い、質の良い睡眠で成長ホルモンの分泌を促し、適度な運動で全身の血流を良くする取り組みを行いましょう。

これらの基本的な生活習慣の改善にピディオキシジルによる外からのケアを加えると、健やかな髪を育むための土台が完成します。

生活習慣改善のポイント

- タンパク質(肉、魚、大豆製品)を意識して摂る

- ビタミンやミネラルが豊富な野菜や海藻を食べる

- 就寝前のスマートフォン操作を控え、睡眠の質を高める

- 軽いストレッチやウォーキングを習慣にする

ピディオキシジル配合製品の選び方と注意点

自分に合ったピディオキシジル配合製品を選ぶには、「配合濃度」を確認しつつ、頭皮の悩みに合わせた「他の有効成分」が配合されているか、そして肌への刺激となりうる「添加物」が含まれていないかをチェックしましょう。

配合濃度の確認

ピディオキシジルは、製品によって配合されている濃度が異なります。一般的には1%~2%程度の濃度で配合されているものが多いようです。

濃度が高ければ高いほど効果が強いというわけではありませんが、一つの目安にはなります。

ただし、化粧品は全成分表示の義務はありますが、配合濃度まで表示する義務はありません。

そのため、メーカーが推奨する濃度や実績を公表しているかどうかも、信頼性を判断する材料になります。

他の有効成分との組み合わせ

女性の薄毛の原因は複合的であるため、ピディオキシジル単体だけでなく、他の有効成分と組み合わせて配合されている製品を選ぶと効果的です。

例えば、頭皮の炎症を抑える「グリチルリチン酸ジカリウム」や、皮脂の過剰分泌を抑えたり、血行を促進したりする「センブリエキス」などが代表的です。

自分の頭皮の状態に合わせて、必要な成分が配合されているかを確認しましょう。

製品選びで注目したいサポート成分

| 成分名 | 主な働き | どんな人におすすめか |

|---|---|---|

| グリチルリチン酸2K | 抗炎症作用 | 頭皮にかゆみやフケがある人 |

| センブリエキス | 血行促進、毛母細胞の活性化 | 血行不良が気になる人 |

| パントテニルエチルエーテル | 毛母細胞の活性化、保湿 | 髪のパサつきや乾燥が気になる人 |

添加物の有無と頭皮への優しさ

毎日使うものだからこそ、頭皮への優しさも考慮したいポイントです。

特に敏感肌の人は、アルコール(エタノール)やパラベン、シリコンや合成香料、合成着色料などが含まれていない、無添加処方の製品を選ぶと安心です。

これらの成分が必ずしも悪いわけではありませんが、刺激に感じる可能性があるものは避けたほうが無難です。

効果を実感するまでの期間と正しい使い方

ピディオキシジルの効果を実感するには、継続使用が基本となります。

毎日、清潔な頭皮に直接塗布し、優しくマッサージすると成分の浸透をより高められます。

効果が現れるまでの一般的な目安

ヘアサイクルを考慮すると、効果を実感し始めるまでには、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の継続使用が必要です。

髪の毛は1ヶ月に約1cmしか伸びません。新しい健康な髪が生え、それが目に見える長さになるまでには時間がかかります。

焦らずに、じっくりとケアを続ける心構えが大切です。最初の数ヶ月で変化を感じられなくても、諦めずに継続すると結果につながります。

毎日継続する重要性

ピディオキシジルの効果は、継続して使用することで維持されます。

使い忘れたり途中でやめてしまったりすると、頭皮環境が元の状態に戻り、せっかくのケアが無駄になってしまう可能性があります。

毎日決まった時間にケアするように習慣づけましょう。

例えば、朝のスタイリング前や、夜の入浴後など、自分の生活スタイルに合わせて無理なく続けられるタイミングを見つけるのが長続きの秘訣です。

より効果を高めるための塗布方法

ただ単に塗るだけでなく、少し工夫すれば成分の浸透を高められます。

まず、シャンプー後、髪と頭皮をしっかりと乾かします。水分が残っていると育毛剤が薄まってしまうためです。

次に、分け目を変えながら、頭皮全体に直接ノズルが当たるように塗布します。

塗布後は指の腹を使って優しく揉み込むようにマッサージすると、血行がさらに促進され、成分が角質層まで浸透しやすくなります。

効果的な塗布のポイント

- 洗髪後、頭皮を清潔な状態にしてから使用する

- 髪ではなく、頭皮に直接塗布するように意識する

- 塗布後は指の腹で優しくマッサージする

- 塗布後すぐにドライヤーで乾かさず、自然乾燥させるか、少し時間を置く

副作用のリスクは?女性が知っておくべき安全性

ピディオキシジルは安全性の高い化粧品成分ですが、まれに頭皮のかゆみやかぶれといった皮膚症状が起こる可能性があります。

また、妊娠・授乳中の使用は避け、万が一肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。

一般的に報告されている副作用

ピディオキシジルによる重篤な副作用の報告はほとんどありません。

しかし、肌に合わない場合、塗布した部分に以下のような皮膚症状が現れるケースがあります。

- かゆみ

- 赤み

- 発疹

- かぶれ

これらの症状が現れた場合はすぐに使用を中止し、様子を見てください。症状が改善しない場合や、悪化するようなら、皮膚科専門医に相談しましょう。

使用前には、念のため腕の内側などでパッチテストを行うのがおすすめです。

頭皮トラブルが起きた際の対処法

| 症状 | 初期対応 | 継続する場合の注意 |

|---|---|---|

| 軽いかゆみ・赤み | 直ちに使用を中止する | 症状が治まらない場合は専門医に相談 |

| 発疹・かぶれ | 使用を中止し、水で洗い流す | 速やかに皮膚科を受診する |

初期脱毛の可能性について

育毛ケアを始めると、一時的に抜け毛が増える「初期脱毛」という現象が起こる場合があります。

乱れたヘアサイクルが正常化する過程で、休止期にあった不健康な髪が、新しく生えてくる健康な髪に押し出されるために起こるものです。

ピディオキシジルは作用が穏やかなため、ミノキシジルほど顕著な初期脱毛が起こる可能性は低いと考えられていますが、可能性はゼロではありません。

通常は1〜2ヶ月程度で収まりますが、不安な場合は専門家にご相談ください。

妊娠中・授乳中の使用は可能か

妊娠中や授乳中はホルモンバランスが大きく変動し、体全体が非常にデリケートな状態になります。

ピディオキシジルが胎児や乳児に影響を与えるという明確なデータはありませんが、安全性が完全に確立されているわけでもありません。

万が一のことを考え、この期間中の使用は控えるのが賢明です。使用を希望する場合は、必ずかかりつけの医師や専門医に相談してください。

よくある質問(Q&A)

ピディオキシジルに関する、男性の使用、他の育毛剤との併用、効果が見られない場合の対処法、使用中止後の影響など、患者さんから頻繁にいただく質問にお答えします。

- 男性が使用しても効果はありますか?

-

ピディオキシジルは性別を問わず使用できる成分です。血行を促進し、頭皮環境を整えるという働きは、男性の薄毛の悩みにも働きかけます。

ただし、男性の薄毛の主な原因であるAGA(男性型脱毛症)は、男性ホルモンが強く関与しています。

そのため、AGAの進行を抑制する効果が認められている医薬品(フィナステリドやデュタステリドなど)と比べると、その効果は限定的かもしれません。

頭皮ケアの一環として取り入れるのは良い選択です。

- 他の育毛剤と併用しても良いですか?

-

基本的には、複数の育毛剤を同時に使用することは推奨しません。成分同士が干渉し合って、予期せぬ頭皮トラブルを引き起こす可能性があるためです。

また、どの製品が自分に合っているのか、効果が出ているのかが分からなくなってしまいます。

もし併用を考える場合は朝と夜で使い分けるなどの工夫が必要ですが、自己判断で行わず、医師や専門家に相談すると良いです。

- 効果がなかった場合、どうすれば良いですか?

-

6ヶ月以上継続しても全く変化を感じられない場合、いくつかの可能性が考えられます。

まず、薄毛の原因がピディオキシジルの作用と合っていない可能性があります。例えば、甲状腺疾患や自己免疫疾患など、他の病気が原因で脱毛が起きているケースです。

また、セルフケアだけでは改善が難しいほど、薄毛が進行している場合もあります。

このような場合は一度専門のクリニックを受診し、正確な診断を受けると解決への近道となります。

- 使用をやめると元に戻ってしまいますか?

-

ピディオキシジルの使用を中止すると、頭皮の血行促進作用がなくなり、頭皮環境は徐々に元の状態に戻っていくと考えられます。

その結果、時間をかけて改善した髪の状態も、元に戻ってしまう可能性があります。

健康な髪を維持するためには、ピディオキシジルによるケアだけでなく、バランスの取れた食事や十分な睡眠といった生活習慣の継続が重要です。

参考文献

GUPTA, Aditya K., et al. Efficacy of off-label topical treatments for the management of androgenetic alopecia: a review. Clinical drug investigation, 2019, 39.3: 233-239.

MESSENGER, A. G.; RUNDEGREN, J. Minoxidil: mechanisms of action on hair growth. British journal of dermatology, 2004, 150.2: 186-194.

SUCHONWANIT, Poonkiat; THAMMARUCHA, Sasima; LEERUNYAKUL, Kanchana. Minoxidil and its use in hair disorders: a review. Drug design, development and therapy, 2019, 2777-2786.

ROSSI, Alfredo, et al. Minoxidil use in dermatology, side effects and recent patents. Recent patents on inflammation & allergy drug discovery, 2012, 6.2: 130-136.

NAEINI, Amin Haghighat, et al. Chitosan and its amphiphilic derivative nanoparticles loaded with Minoxidil for induction of hair growth: In vitro and in vivo evaluation. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 259: 129122.

SHEN, Yuqing, et al. New target for minoxidil in the treatment of androgenetic alopecia. Drug Design, Development and Therapy, 2023, 2537-2547.

KATZER, Tatiele, et al. Physiopathology and current treatments of androgenetic alopecia: going beyond androgens and anti‐androgens. Dermatologic therapy, 2019, 32.5: e13059.

DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.