出産という大仕事を終えた多くの女性が直面する「産後の抜け毛」。ごっそりと髪が抜ける経験に、不安やショックを感じる方は少なくありません。

しかし、「私は全然抜けなかった」という声もあります。なぜ、これほどまでに個人差があるのでしょうか。

この記事では、産後の抜け毛が少ない人の特徴を深掘りし、ホルモンバランスや栄養、生活習慣など、その差が生まれる理由を医学的な観点から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

そもそも産後抜け毛(分娩後脱毛症)とは?

産後の抜け毛は、医学的に「分娩後脱毛症(ぶんべんごだつもうしょう)」と呼ばれる症状です。これは病気ではなく、多くの産後女性が経験する一時的な生理現象です。

まずは、なぜこの現象が起こるのか、その背景にある身体の変化から理解を深めましょう。

妊娠中から産後にかけてのホルモンの変化

女性の身体は、妊娠すると女性ホルモンである「エストロゲン」と「プロゲステロン」の分泌量が急激に増加します。

エストロゲンには髪の毛の成長期を維持し、抜けにくくする働きがあります。このため、妊娠中は髪のボリュームが増えたり、ツヤが出たりと感じる方が多いのです。

しかし、出産を終えると、これらのホルモンの分泌量は一気に妊娠前の状態へと減少します。

この急激なホルモン変動が、産後抜け毛の最大の引き金となります。

ヘアサイクルの乱れが引き起こす抜け毛

髪の毛には一本一本に寿命があり、「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しています。

エストロゲンの影響で妊娠中に成長期が維持されていた髪の毛が、産後のホルモン減少によって一斉に休止期へと移行します。

休止期に入った髪の毛は、その約2〜3ヶ月後に自然と抜け落ちるため、産後2〜3ヶ月頃から抜け毛が目立ち始めるのです。

これは、本来なら少しずつ抜けるはずだった髪が、一時期にまとめて抜けている状態といえます。

ホルモン変化とヘアサイクルの関係

| 時期 | エストロゲン量 | ヘアサイクルの状態 |

|---|---|---|

| 妊娠中 | 非常に多い | 成長期が長く維持され、抜け毛が減る |

| 産後 | 急激に減少 | 多くの髪が一度に休止期へ移行する |

| 産後3ヶ月~ | 安定期へ | 休止期に入った髪が抜け落ちる(抜け毛のピーク) |

産後抜け毛はいつから始まりいつまで続く?

個人差はありますが、一般的に産後2〜3ヶ月頃から抜け毛が始まり、産後4〜6ヶ月頃にピークを迎えます。

その後、徐々に抜け毛は落ち着き、産後半年から1年ほどで元の状態に戻るのが一般的な経過です。

ただし、生活環境や栄養状態によっては、回復が遅れるケースもあります。

1年以上たっても抜け毛が改善しない、あるいは悪化するような場合は、他の原因も考えられるため注意が必要です。

産後の抜け毛がない・少ない人の5つの特徴

ホルモンの影響は誰もが受けるはずなのに、なぜ抜け毛の量に差が出るのでしょうか。

ここでは、抜け毛が比較的少ない、あるいは気にならない程度で済む人に見られる共通の特徴を5つ紹介します。

特徴1|妊娠前から栄養バランスが整っている

髪の毛の主成分はケラチンというタンパク質です。健康な髪を育てるには、タンパク質はもちろん、ビタミンやミネラルといった栄養素が欠かせません。

妊娠前からバランスの取れた食生活を送り体内に十分な栄養が蓄えられている人は、産後の身体的なダメージからの回復が早く、髪にまで栄養を届ける余力があります。

このため、ホルモンバランスの乱れによる影響を最小限に抑えられるのです。

特徴2|ストレスへの耐性が高く、うまく発散できる

ストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行不良を引き起こします。頭皮の血行が悪くなると、髪の成長に必要な栄養素が毛根まで届きにくくなり、抜け毛を助長します。

もともとストレスに強く、自分なりの解消法を持っている人は、慣れない育児による心身の負担をうまく乗り越えられます。

これによりストレスによる抜け毛の悪化を防ぎ、産後抜け毛が軽く済む傾向があります。

特徴3|十分な睡眠時間を確保できている

睡眠中には、髪の成長を促す成長ホルモンが分泌されます。

特に、入眠後の最初の3時間は「ゴールデンタイム」とも呼ばれ、成長ホルモンの分泌が最も活発になります。

産後は授乳や夜泣きでまとまった睡眠を取るのが難しい時期ですが、家族の協力を得たり赤ちゃんが寝ている間に一緒に休んだりして、少しでも睡眠時間を確保できている人は髪の健やかな成長をサポートできます。

抜け毛が少ない人の生活習慣

| 習慣 | 抜け毛が少ない人 | 抜け毛が多い傾向の人 |

|---|---|---|

| 食事 | タンパク質・ビタミン・ミネラルを意識 | インスタント食品や菓子パンが多い |

| 睡眠 | 細切れでも合計時間を確保する工夫 | 赤ちゃんが寝ても家事などを優先しがち |

| ストレス | 短時間でも好きなことをして発散 | 一人で抱え込み、ストレスを溜め込む |

特徴4|遺伝的に髪が丈夫で毛量が多い

髪の太さや硬さ、毛量の多さといった髪質は、遺伝的な要因が大きく影響します。

もともと髪が太くてしっかりしており、全体の毛量が多い人は、同じ本数が抜けたとしても見た目の変化を感じにくい場合があります。

「抜け毛がなかった」と感じる人の中には、実際には抜けているものの、元々の毛量が多いために気にならなかったというケースも少なくありません。

特徴5|産後のセルフケアを意識的に行っている

抜け毛が少ない人は産後の身体の変化を正しく理解し、意識的にセルフケアを行っている傾向があります。

頭皮に優しいシャンプーを選んだり、頭皮マッサージで血行を促進したりするなど、日々の小さな積み重ねが頭皮環境を健やかに保ち、抜け毛の軽減につながります。

なぜ?産後の抜け毛に個人差が生まれる主な理由

特徴を見てきましたが、さらに深く、なぜ個人差が生まれるのか、その理由を探っていきましょう。

ホルモンや栄養、身体的負担など、複数の要因が複雑に絡み合っています。

ホルモン変動の振れ幅と身体の感受性

産後の女性ホルモンの減少度合いには個人差があります。また、同じだけホルモンが減少しても、その変化を身体がどれだけ敏感に感じ取るか(感受性)も人それぞれです。

ホルモンの変動幅が比較的緩やかであったり、ホルモン変化に対する身体の感受性が穏やかであったりするとヘアサイクルへの影響も少なくなり、抜け毛が目立たないことがあります。

母乳育児と栄養状態の関係

母乳は血液から作られるため、母乳育児をしている間の母親の身体は通常よりも多くの栄養素、特にタンパク質やカルシウム、鉄分などを必要とします。

この時期に十分な栄養補給ができていないと、栄養が母乳生成に優先的に使われ、髪の毛まで行き渡りにくいです。

この栄養不足が、抜け毛の程度に差を生む一因となるときがあります。

産後の身体が必要とする主な栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分。身体の回復にも必要。 | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 鉄分 | 酸素を全身に運び、頭皮の血行に関わる。 | レバー、赤身肉、ほうれん草 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、髪の成長を促す。 | 牡蠣、牛肉、ナッツ類 |

出産時の身体的・精神的負担の大きさ

出産は、全治数ヶ月の交通事故に遭ったのと同じくらいのダメージを身体に与えるといわれます。

難産であったり帝王切開であったりすると、身体の回復により多くの時間とエネルギーを要します。

この身体的な負担の大きさが産後の体力回復を遅らせ、結果として髪への栄養供給に影響を与え、抜け毛の程度に差を生じさせる場合があります。

高齢出産と身体の回復力

年齢とともに、身体の基礎代謝や回復力は緩やかに低下する傾向があります。

そのため、高齢出産の場合は、若い頃の出産に比べて体力の回復に時間がかかりやすいです。

回復が遅れるとその分、髪の毛の健康を取り戻すのにも時間がかかり、抜け毛の期間が長引いたり量が多くなったりする一因となり得ます。

ホルモンバランスだけじゃない!抜け毛の程度を左右する隠れた要因

実は見過ごされがちな「心の状態」や「環境」も、抜け毛の感じ方や程度に大きく影響します。

ここでは、少し違った視点から、抜け毛の個人差を生む隠れた要因について考えてみましょう。

「仕方ない」と割り切れる心の状態

産後の抜け毛を「今だけのこと」「ホルモンのせいだから仕方ない」と、ある程度割り切って受け止められるかどうかは、精神的なストレスの度合いを大きく左右します。

抜け毛の一本一本に過敏に反応し、「このまま薄毛になるのでは」と強い不安を抱え続けるとそのストレス自体が血行を悪化させ、さらなる抜け毛を招く悪循環に陥るケースがあります。

一方で、抜け毛を一時的な現象として冷静に捉えられる人は余計なストレスを抱え込まずに済み、身体の回復もスムーズに進む傾向があります。

パートナーや家族からのサポート体制

育児は一人で乗り越えるにはあまりにも大変な大仕事です。パートナーや両親、友人など、周囲に頼れる人がいて物理的・精神的なサポートを受けられる環境は、母親の心の安定に直結します。

誰かに話を聞いてもらう、少しの時間でも赤ちゃんを預けて一人の時間を持つ、家事を手伝ってもらう、といったサポートがあると、母親は心身の疲労を回復させる時間を得られます。

この心の余裕が自律神経の安定につながり、結果として頭皮環境にも良い影響を与えるのです。

心の状態と抜け毛への影響

| 心の状態・環境 | 抜け毛への影響 | 具体的な状況 |

|---|---|---|

| 受容・割り切り | ストレス軽減、回復促進 | 「産後は抜けるもの」と知識があり、冷静 |

| 不安・恐怖 | ストレス増大、悪循環に | 鏡を見るたびに落ち込み、常に髪を気にする |

| 十分なサポート | 心身の休息、回復促進 | 夫や家族が育児や家事に協力的 |

抜け毛に対する「情報量」と「心構え」の差

妊娠中から産後の身体の変化について正しい知識を得ているかどうかも、大きな差を生みます。

「産後には抜け毛が増える時期がある」と事前に知っていれば、いざ抜け毛が始まっても過度に驚いたり、パニックになったりするのを防げます。

知識という心構えがあることで、冷静に対処法を考えたり、専門家に相談したりする余裕が生まれます。

情報がないままその状況に直面するのとでは、感じるストレスの大きさが全く異なるのです。

完璧主義を手放せているか

「育児も家事も完璧にこなさなければ」「母親なのだから弱音を吐いてはいけない」といった完璧主義的な考え方は、自分自身を追い詰める原因になります。

産後は思い通りにいかないことの連続です。そんな中で完璧を目指そうとすると、常に緊張状態が続き、心身が休まりません。

この状態は、自律神経のバランスを崩し、抜け毛を悪化させる要因となり得ます。

「今日はこれだけで十分」「できなくても大丈夫」と、良い意味で自分を許し、完璧を手放すことが心と髪の健康を守る上でとても重要です。

産後の抜け毛対策で多くの人が見落としがちなこと

抜け毛対策というと、高価な育毛剤やシャンプーに目が行きがちですが、もっと基本的で大切なことを見落としているケースが少なくありません。

日々の生活の中で少し意識を変えるだけで、効果的なケアが可能です。

食事は「量」より「質」と「吸収率」

忙しい育児の合間では、手軽に食べられるパンやおにぎりだけで食事を済ませてしまうときもあるでしょう。

しかし、髪の健康のためには、食べる「量」だけでなく「質」が重要です。なかでもタンパク質や鉄分、亜鉛やビタミン類をバランス良く摂る工夫が大切です。

また、栄養素は互いに影響し合って吸収されます。例えば、鉄分はビタミンCと、タンパク質はビタミンB6と一緒に摂ると吸収率が高まります。

栄養素の吸収を高める食べ合わせ

| 摂りたい栄養素 | 一緒に摂ると良い栄養素 | 食べ合わせの例 |

|---|---|---|

| 鉄分(非ヘム鉄) | ビタミンC | ほうれん草のおひたしにレモン汁 |

| タンパク質 | ビタミンB6 | マグロ(タンパク質)とアボカド(B6) |

| カルシウム | ビタミンD | しらす(カルシウム)とキノコ類(ビタミンD) |

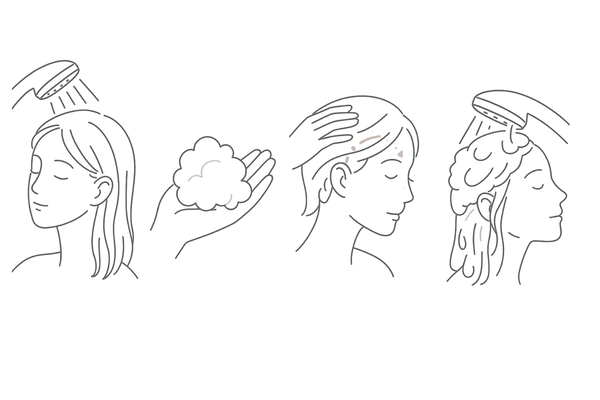

シャンプー選びより大切な「洗い方」

もちろん、頭皮への刺激が少ないアミノ酸系などのシャンプーを選ぶのも大切ですが、それ以上に「洗い方」が頭皮環境を左右します。

シャンプーを直接頭皮につけるのではなく、手のひらでよく泡立ててから、指の腹を使って優しくマッサージするように洗いましょう。

爪を立ててゴシゴシ洗うのは、頭皮を傷つけてバリア機能を低下させる原因になるので厳禁です。

すすぎ残しは毛穴の詰まりや炎症につながるため、時間をかけて丁寧に洗い流すのも重要です。

- 予洗いをしっかりする

- シャンプーは泡立ててから使う

- 指の腹で優しく洗う

- すすぎは時間をかけて丁寧に

「ながら」でできる簡単ストレスケア

「ストレスケアのための時間なんて取れない」と感じるのが産後の現実です。そこでおすすめなのが「ながらケア」です。

例えば、授乳中に好きな音楽を聴く、赤ちゃんを抱っこしながら深呼吸をする、お風呂で好きな香りの入浴剤を使うなど、日常生活の中にリラックスできる瞬間を意識的に取り入れるだけでも心身の緊張を和らげる効果が期待できます。

抜け毛が少ない人でも注意したい!産後の頭皮ケア

現在、抜け毛が気にならないという人も油断は禁物です。

産後の頭皮は非常にデリケートな状態にあります。将来の美しい髪を維持するためにも、この時期の頭皮ケアはとても大切です。

頭皮の血行を促進するマッサージ

頭皮の血行不良は、抜け毛や薄毛の大きな原因となります。

シャンプーのついでや、テレビを見ながらなど、リラックスしている時に頭皮マッサージを取り入れましょう。

指の腹を使い、頭皮全体を優しく動かすようなイメージで行います。気持ち良いと感じる程度の力加減がポイントです。

産後の頭皮ケアポイント

| ケアの種類 | 目的 | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| 頭皮マッサージ | 血行促進 | 指の腹で優しく揉みほぐす |

| 紫外線対策 | 頭皮の保護 | 帽子や日傘、頭皮用日焼け止めを活用 |

| 保湿 | 乾燥防止 | 頭皮用のローションやエッセンスを使用 |

紫外線から頭皮を守る重要性

顔や腕の紫外線対策はしていても、頭皮の対策は見落としがちです。

頭皮は身体の中で最も太陽に近い位置にあり、紫外線のダメージを直接受けやすい部分です。紫外線は頭皮を乾燥させて炎症を引き起こし、毛根にダメージを与えます。

赤ちゃんとのお散歩など、外出する際には帽子や日傘を活用し、頭皮を紫外線から守るのを習慣にしましょう。

自分に合ったヘアケア製品の選び方

産後のデリケートな頭皮には、洗浄力が強すぎるシャンプーは刺激になる場合があります。

アミノ酸系やベタイン系など、マイルドな洗浄成分のシャンプーがおすすめです。

また、頭皮の乾燥が気になるときは、保湿成分が配合された頭皮用ローションなどを活用するのも良いでしょう。

これは産後抜け毛?他の脱毛症との見分け方

産後1年以上たっても抜け毛が減らない、あるいは一部分だけが集中して抜けるなど、典型的な産後抜け毛とは異なる症状が見られるときは他の脱毛症の可能性も考えられます。

不安な場合は自己判断せず、専門のクリニックに相談しましょう。

びまん性脱毛症との違い

びまん性脱毛症は女性の薄毛で最も多い症状で、頭部全体の髪の毛が均等に薄くなるのが特徴です。

産後抜け毛と症状が似ていますが、びまん性脱毛症は自然に回復することは少なく、加齢やストレス、生活習慣の乱れなど複数の要因が絡み合って発症します。

産後1年を過ぎても全体のボリュームが戻らないときは、こちらに移行している可能性も考えられます。

円形脱毛症の可能性

円形脱毛症は、コインのような円形や楕円形に髪が突然抜けるのが特徴です。

産後のストレスや免疫系の異常が引き金となって発症するケースがあります。

頭部全体が抜ける産後抜け毛とは明らかに症状が異なるため、比較的見分けやすいといえます。

甲状腺機能の異常による抜け毛

出産をきっかけに、甲状腺ホルモンのバランスが崩れる「橋本病」や「バセドウ病」といった自己免疫疾患を発症する方もいます。これらの疾患の症状の一つとして、脱毛が見られる場合があります。

抜け毛の他に、異常な疲労感や体重の増減、動悸などの症状がある場合は一度内科や内分泌科の受診を検討しましょう。

脱毛症の種類と特徴

| 脱毛症の種類 | 主な特徴 | 考えられる原因 |

|---|---|---|

| 分娩後脱毛症 | 頭部全体から均等に抜ける。産後半年~1年で自然回復。 | ホルモンバランスの急激な変化 |

| びまん性脱毛症 | 頭部全体の髪が薄くなる。進行性の場合がある。 | ストレス、加齢、栄養不足、誤ったヘアケア |

| 円形脱毛症 | 円形や楕円形に髪が抜ける。単発・多発など様々。 | 自己免疫疾患、ストレス、遺伝的要因 |

産後の抜け毛に関するよくある質問

さいごに、患者さんからよく寄せられる産後の抜け毛に関する質問とその回答をまとめました。

- 2人目、3人目の出産で抜け毛の量は変わりますか?

-

変わる可能性があります。2人目、3人目の出産では、上の子のお世話をしながらの育児となり、身体的・精神的な負担が増える傾向があります。

また、出産時の年齢も上がるため、身体の回復力が1人目の時とは異なるケースも多いです。

これらの要因により、1人目の時よりも抜け毛が多くなったり、回復に時間がかかったりする場合があります。

- 抜け毛がひどいときは、何科を受診すればよいですか?

-

まずは皮膚科、あるいは女性の薄毛を専門とするクリニックへの相談をおすすめします。

産後抜け毛は自然に回復する方が多いですが、症状が長引く場合や、他の脱毛症が疑われる場合には、専門医による正確な診断が重要です。

薄毛治療の専門機関では頭皮の状態を詳しく診察し、一人ひとりに合ったアドバイスや治療法を提案します。

- 育毛剤やサプリメントは使っても大丈夫ですか?

-

使用する製品によります。特に授乳中は、母親が摂取した成分が母乳に移行する可能性があるため、自己判断での使用は避けるべきです。

市販の育毛剤の中には産後・授乳中でも使用できると明記されたものもありますが、使用前には必ず医師や薬剤師に相談してください。

サプリメントも同様に、過剰摂取が問題となる栄養素もあるため、まずは食事での改善を基本とし、補助的に使用する場合も専門家のアドバイスを受けるのが大切です。

- 産後の抜け毛は必ず元に戻りますか?

-

ほとんどの場合、産後1年ほどで自然に元の状態に戻ります。

しかし、産後の無理なダイエットによる栄養不足や、育児による極度のストレス、睡眠不足などが続くと回復が遅れたり、薄毛の状態が定着してしまったりする「びまん性脱毛症」に移行するケースもあります。

大切なのは、抜け毛の時期に頭皮環境を悪化させないよう、適切なケアとバランスの取れた生活を心がけることです。

1年以上経っても改善が見られない場合は、一度専門クリニックにご相談ください。

参考文献

MIRALLAS, Oriol; GRIMALT, Ramon. The postpartum telogen effluvium fallacy. Skin Appendage Disorders, 2016, 1.4: 198-201.

GALAL, Sara Ahmed; EL-SAYED, Sawsan Khalifa; HENIDY, Manar Mohamed Hasan. Postpartum Telogen Effluvium Unmasking Additional Latent Hair Loss Disorders. The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 2024, 17.5: 15.

EBRAHIMZADEH-ARDAKANI, Mohammad, et al. Investigating the prevalence of postpartum hair loss and its associated risk factors: a cross-sectional study. Iranian Journal of Dermatology, 2021, 24.4: 295-299.

BYEON, Je Yeon, et al. Effectiveness of Hair Care Products Containing Placental Growth Factor for the Treatment of Postpartum Telogen Effluvium. 2017.

YIN, Ginny Oong Chien; SIONG-SEE, Joyce Lee; WANG, Etienne CE. Telogen Effluvium–a review of the science and current obstacles. Journal of Dermatological Science, 2021, 101.3: 156-163.

HIROSE, Asuka, et al. Investigation of exacerbating factors for postpartum hair loss: a questionnaire-based cross-sectional study. International Journal of Women’s Dermatology, 2023, 9.2: e084.

ANZELC, Madison J.; BECHTEL, Mark A. Considerations for cutaneous physiologic changes of pregnancy that fail to resolve postpartum. International journal of dermatology, 2023, 62.2: 190-196.

BAYART, Cheryl; BERGFELD, Wilma F. Telogen Effluvium. Hair and Scalp Disorders: Medical, Surgical, and Cosmetic Treatments, 2018, 123.