生え際の後退や薄毛は、多くの方にとって見た目の印象を大きく左右する問題です。

年齢とともに進行する場合もあれば、ストレスや生活習慣が原因で急に目立ってくるケースもあります。

近年は医療機関で行う植毛手術だけでなく、さまざまな増毛治療も行われ、より自然なヘアラインを求める方が増えています。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

薄毛や生え際の悩みと原因

生え際が気になり始めると、髪型のセットがうまくいかなくなったり、鏡を見るたびに不安を感じたりするのではないでしょうか。

まずは原因を知ると、薄毛を進行させない対策や治療の方向性が見えてきます。

AGA(男性型脱毛症)による影響

男性に多く見られる薄毛の大半はAGA(男性型脱毛症)が関係しているといわれます。

AGAはホルモンバランスの影響で髪の成長サイクルが乱れ、抜け毛の進行が早まる状態です。

特に生え際や頭頂部が後退していく特徴があります。

- 男性ホルモンが酵素の影響を受けやすい

- 成長期が短くなり、髪が十分に育たない

- 生え際から徐々に後退していくケースが多い

AGAの進行度を左右する要因

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 遺伝的要素 | 父親や祖父などの脱毛傾向を受け継ぐ場合がある |

| ホルモンバランス | テストステロンと5αリダクターゼの相互作用が大きく影響する |

| 生活習慣 | 睡眠不足や偏った食事、ストレスが進行を早める場合がある |

AGAの場合、生え際の植毛手術や増毛治療だけでなく、内服薬や外用薬による治療と組み合わせると効果を高めやすいと考えられます。

生活習慣やストレスの影響

髪は体調や精神状態を映しやすいため、睡眠不足や偏食、過度な飲酒、喫煙などが髪の成長を阻害する要因になります。

ストレスによる血行不良も頭皮の環境を悪化させ、抜け毛を増やす原因となる場合があります。

- 睡眠時間の不足は頭皮の修復や成長を妨げる

- 脂肪分や糖分を過剰にとる食事は頭皮の皮脂分泌を乱しやすい

- 喫煙は血管収縮を引き起こし、毛根への栄養供給を妨げる

生え際に集中する薄毛の特徴

生え際が後退しはじめた段階では、全体のボリュームが残っているため、本人は「おでこが広くなってきたかな?」と感じる程度かもしれません。

しかし早期に気づいて治療を検討すると、植毛手術や増毛治療が効果を発揮しやすい可能性があります。

逆に進行してしまうと、生え際以外にも頭頂部などに広がり、治療の選択肢が増えても時間と費用がかかる傾向があります。

生え際が後退する初期サイン

| サイン | 具体的な様子 |

|---|---|

| 前髪の立ち上がりが弱い | スタイリングしにくくなる |

| 生え際がぼやける | 以前と比べてM字型に見える |

| おでこが広がった気がする | 前髪を上げたときの生え際の位置が後退している |

上記のようなサインに気づいたら、早めの対処を考えるとよいでしょう。

生え際が後退したときに考えられる選択肢

生え際の後退に気づいたとき、「植毛手術をすぐ受けるべきか」「薬を使って様子を見るべきか」と迷う方もいます。

選択肢は複数あるため、それぞれの特徴を理解しておくと自分に合った方法を見つけやすくなります。

観察と生活習慣の見直し

最初の段階では、急いで外科的処置を検討する前に、髪の成長を阻害している要因をできるだけ取り除いてみることも大切です。

実際に生活習慣を改善するだけで、薄毛の進行が緩やかになるケースがあります。

生活習慣の見直し

- バランスの良い食事(たんぱく質、ビタミン、ミネラルを積極的に摂取)

- しっかり眠る(1日あたり6〜7時間を目安に睡眠をとる)

- 過度な飲酒や喫煙を控える

- 適度な運動や頭皮マッサージで血行を促進

頭皮環境を整えると、生え際がさらに後退するリスクを減らす助けになります。

薄毛改善と生活習慣の関係

| 生活習慣 | 薄毛への影響 |

|---|---|

| 食習慣 | 毛髪の栄養が不足すると、髪が細くなる |

| 睡眠 | 成長ホルモンの分泌が低下すると、発毛サイクルが乱れやすい |

| ストレス管理 | ストレスは血行不良を招き、抜け毛を促す場合がある |

投薬治療(内服薬・外用薬)

生え際が気になった段階でクリニックを受診すると、内服薬や外用薬を処方されるケースがあります。

一般的にはフィナステリドやデュタステリドなどのDHT(ジヒドロテストステロン)抑制薬、ミノキシジルを含む外用薬が代表的です。

投薬治療の注意点

- 効果の実感には数カ月単位の継続が必要

- 副作用の有無を医師の診察で確認しながら進める

- 単独での効果が十分でない場合、植毛手術や増毛治療と組み合わせる

植毛手術・増毛治療の検討

生え際の後退が進行していて、投薬だけでは十分な改善が見込めない場合や、早期に見た目を改善したい方は、植毛手術や増毛治療も選択肢に入ります。

近年は多様な手法があり、生え際を自然に仕上げる技術が向上しています。

植毛・増毛を検討するポイント

- 生活習慣や投薬治療で改善が見られない

- 目に見える変化を望む

- ダウンタイムや費用を理解したうえで決断できる

生え際の植毛手術の種類

植毛手術にはさまざまな技法があり、クリニックごとに施術の方式や特徴が異なります。

自分に合った方法を選ぶには、各手術の違いを理解すると良いでしょう。

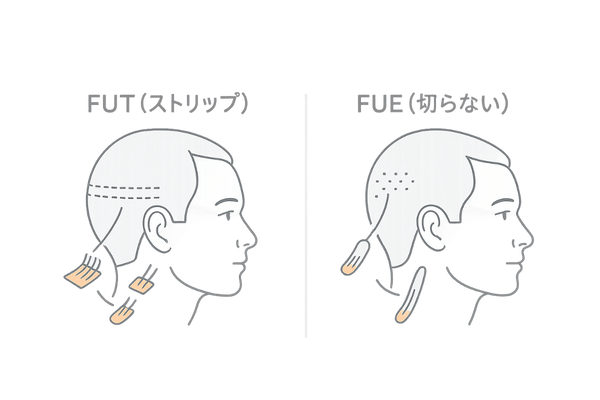

FUT法とFUE法

一般的に植毛手術にはFUT法(ストリップ法)とFUE法(切らない手術)の2つが代表的です。

どちらも後頭部や側頭部から健康な毛根を採取し、生え際などの気になる部位に移植する手術ですが、採取方法や費用、ダウンタイムに差があります。

FUT法(ストリップ法)

後頭部の皮膚を帯状に切り取り、そこから毛根を取り出す方法です。

大量のグラフト(毛根組織)を効率よく採取できる一方、切開部分に縫合の跡が残る場合があります。

- 大量の移植が必要な場合に向いている

- 傷跡を髪で隠せる方に適している

FUE法(切らない手術)

パンチで毛根を1つずつ採取する方法です。メスで皮膚を切開しないため、傷跡が点状になりやすく回復が早い傾向があります。

ただし広範囲の移植には時間と費用がかかるケースもあります。

- 傷跡が目立ちにくい

- 採取に時間がかかりやすく、費用がやや高額になる場合がある

生え際に特化したデザインの重要性

植毛手術は単に毛髪を増やすだけでなく、見た目の自然さが大切です。

生え際は顔の印象を左右するため、医師とのカウンセリングでヘアラインのデザインをきちんと話し合っておくと、術後の満足度が高まりやすくなります。

自然な生え際デザインのポイント

- 前頭部の丸みを考慮しながら位置を設定

- 植毛する髪の向きや角度を周囲の髪と合わせる

- 角ばった生え際ではなく、多少ムラをつくり自然な雰囲気を演出

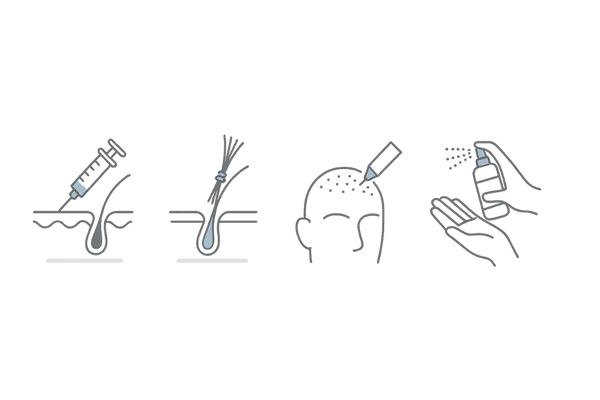

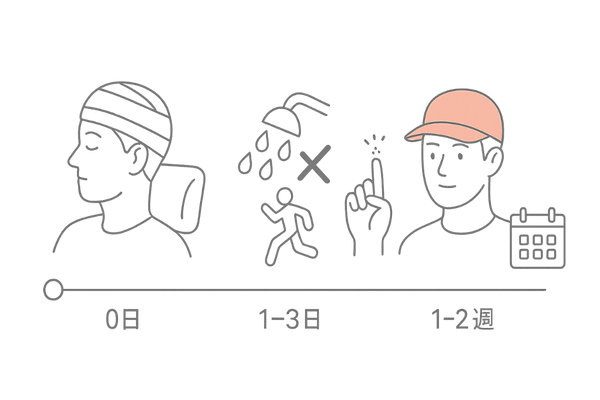

植毛の術後ケアと回復

植毛を行ったあとの頭皮は多少の赤みやかさぶたが生じます。

数日から1週間程度で落ち着きますが、術後のケアが不十分だと感染や炎症を引き起こすリスクが高まります。

植毛後に気をつけたいケア

| ケア内容 | 方法 |

|---|---|

| 洗髪 | 医師の指示に従い、初期はシャワー圧を弱める |

| 投薬 | 抗生物質や炎症を抑える薬を処方通りに使う |

| 運動 | 強い運動は頭皮に負担をかけるため控えめにする |

| 紫外線 | 外出時は帽子を着用し、紫外線を直接当てないように注意 |

生え際の増毛治療の選択肢

増毛治療は、植毛と比べて外科的負担が少なく、比較的気軽に始められるものもあります。生え際が気になる方が、まず検討しやすい方法の1つです。

スカルプケア・メソセラピー

クリニックで行うスカルプケアやメソセラピー(注入療法)は、頭皮環境を整えたり、成長因子を含む薬剤を直接頭皮に注入したりして、髪のハリやコシを高めることをめざします。

外科的な処置ではないため、施術後の日常生活に影響が少ない点が魅力です。

メソセラピーに用いられる成分

| 成分 | 役割 |

|---|---|

| 成長因子 | 毛母細胞の活性化を促す |

| ビタミン類 | 毛根の栄養補給をサポート |

| ミノキシジル | 血流を促進し、発毛を後押しする |

人工毛や自毛を活用した増毛技術

サロンなどで行われる増毛では、自分の髪に特殊な人工毛を結びつけたり、髪を太く見せるためのファイバーを装着したりする方法があります。

これは一時的なボリュームアップを狙うものであり、毛根を増やすわけではありません。

人工毛増毛のメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 即座にボリュームを感じやすい | 定期的なメンテナンスが必要 |

| 外科的処置が不要 | 頭皮に負担がかかると抜け毛を助長するリスクがある |

スカルプマイクロピグメンテーション(頭皮アートメイク)

頭皮に色素を注入し、地肌を目立たなくする技術です。生え際をデザインすることで、髪があるように見せる効果を期待できます。

広範囲の薄毛をカバーしやすい一方、定期的な色のメンテナンスが求められます。

スカルプマイクロピグメンテーションを選ぶ理由

- 刈り上げスタイルの方でも自然な印象を演出しやすい

- 痛みやダウンタイムが少ない

- 髪の密度そのものを増やすわけではないので注意が必要

クリニックで行う検査や診断について

生え際の植毛手術や増毛治療を受けるにあたり、医療機関では診察や各種検査を行い、薄毛の原因と状態を正確に把握します。正しい診断が治療の方向性を決定するうえで重要です。

問診と視診

問診では、家族の薄毛の有無、生活習慣、気になる期間などを詳しくうかがいます。

視診によって薄毛の分布や進行具合をチェックし、生え際がどの程度後退しているかや頭頂部の状況を確認します。

問診で確認される主な事項

- 家族や親族に薄毛の人がいるか

- 現在の生活習慣や食事、睡眠の状況

- 薄毛の進行度合いと気になり始めた時期

- これまでの治療歴や使用している薬

血液検査

必要に応じて血液検査を行い、ホルモンバランスや栄養状態、貧血の有無などをチェックします。

栄養不足や甲状腺疾患など、薄毛の原因となりうる病態を見逃さないために役立ちます。

| 項目 | チェック内容 |

|---|---|

| ホルモン値 | テストステロン、甲状腺ホルモン |

| 血中鉄分 | 貧血の有無 |

| 肝機能・腎機能 | 内服薬の安全性を評価するために確認 |

マイクロスコープ診断

頭皮や毛根を拡大して観察するマイクロスコープ診断によって、毛穴の詰まりや髪の太さ、成長の程度を直接確認できます。

根元の状態やミニチュア化している髪を視覚的に把握し、今後の治療計画を立てやすくなります。

マイクロスコープ診断でわかること

- 髪の太さや密度

- 毛根周辺の皮脂や汚れの状況

- ダメージを受けている箇所の有無

植毛と増毛治療に対するFAQ

植毛手術や増毛治療を検討する方は、費用や効果、安全性など、さまざまな疑問を持っています。よくある質問を知っておくと、自分の不安を解消しやすくなります。

施術費用や予算

「費用はどのくらいかかるのか」「保険は適用されるのか」という質問は非常に多いです。

基本的に植毛手術や増毛治療は美容目的に分類されるため保険外診療となり、クリニックごとに料金が異なります。

費用に関して比較検討するときの視点

| 比較項目 | ポイント |

|---|---|

| 植毛手術 | 移植するグラフト数や採取方法(FUTやFUE)によって変動 |

| 増毛治療 | メソセラピー、人工毛、マイクロピグメンテーションなど手法で異なる |

| メンテナンス費用 | 増毛の場合は定期的なメンテナンス費用がかかる |

効果を実感するまでの期間

植毛手術では、移植した毛が定着し、生え変わるまでに数カ月以上かかることがあります。

増毛治療では、即時に見た目のボリュームアップを得られる方法もあれば、内服薬や外用薬と併用して徐々に改善をめざす方法もあります。

効果が出るまでの目安

| 施術 | 効果の実感 |

|---|---|

| 植毛手術 | 移植した毛が生着して目に見える変化が出るまで約3〜6カ月 |

| メソセラピー | 月1回ペースで数回通い、3〜4カ月目以降に髪質変化が出ることが多い |

| 人工毛増毛 | 施術直後からボリュームを感じるが、維持には定期的な施術が必要 |

安全性と副作用

外科的処置をともなう植毛手術では、腫れや内出血などのリスクがあります。

増毛治療でも、施術方法によっては頭皮への刺激が生じる場合があります。

安全性を高めるために気をつけたいこと

- 信頼できる医療機関やサロンを選ぶ

- 術後のケアや注意事項を守る

- 定期的に医師の診察を受ける(投薬治療の場合)

術後のケアと維持のためのポイント

生え際の植毛手術や増毛治療を受けたあと、効果をできるだけ長く保つためには日々のケアが重要です。

術後数日から数週間は特にデリケートな時期なので、頭皮をいたわりながら過ごしましょう。

ダウンタイムの過ごし方

術後の頭皮には赤みやかさぶたが残りやすいです。

適切な方法で洗髪したり、紫外線を避けたりしながら、できるだけ頭皮に刺激を与えないようにします。

- 入浴時はぬるめのお湯で短時間にとどめる

- 酒類の摂取は頭皮の血行を過度に促すため、しばらく控える

- 頭皮を強くこすらないようにシャンプーを使う

- 寝不足や疲労をためないようにして回復を促す

頭皮マッサージと血行促進

術後落ち着いてからは、頭皮マッサージや適度な運動で血行を促し、毛根に栄養を送りやすい状態を維持するとよいです。

薬やサプリメントを併用する場合は、医師と相談しながら進めると安心です。

頭皮マッサージのメリット

| メリット | 具体例 |

|---|---|

| 血行促進 | 毛母細胞へ栄養を運ぶ効率が上がる |

| リラクゼーション効果 | ストレスを緩和し、自律神経のバランスを整えやすい |

| シャンプー効果向上 | 毛穴の汚れを落としやすくする |

定期的な通院と追加施術の検討

植毛手術後は、数カ月ごとに経過を確認し、必要であれば追加の治療を検討する場合があります。

増毛治療でも、定期メンテナンスに通いながら効果を維持していく流れが一般的です。

定期通院の主な目的

- 生着状況や副作用の確認

- 投薬治療の効果判定

- 頭皮や髪の状態を客観的に評価して次の手を考える

AGA治療との関係

生え際の後退を防ぐためには、AGAの治療や頭皮環境のケアを総合的に考えることが必要です。

今後も研究が進み、新しい治療や技術が登場することが期待されていますが、現時点では基本的なケアを継続することが大切です。

AGA治療と植毛・増毛の組み合わせ

AGAは進行性の脱毛症といわれます。投薬治療で進行を抑えつつ、足りない部分に植毛や増毛を取り入れ、より良い見た目の維持をめざすケースが多いです。

組み合わせによるメリット

- 脱毛の進行を抑えながら、既に薄くなった部位の改善ができる

- 生え際だけでなく頭頂部のボリュームも維持しやすい

- 多角的に取り組み、長期的な満足度を高める

今後期待される研究や技術

髪の再生医療分野では、毛根細胞を培養して増やす方法や、遺伝子レベルでの研究が進んでいます。将来的には植毛や増毛だけでなく、さまざまな方法が登場してくる可能性があります。

しかし、目の前の薄毛を改善するには、現行の植毛手術や増毛治療、AGA治療の組み合わせを検討するのが現実的です。

クリニック選びのヒント

生え際をどうするかは、見た目の印象を左右する重要な問題です。医療機関では、カウンセリングを通じて症状や要望にあった治療計画を提案します。

自分の理想や生活スタイルにあった方法を示してくれるクリニックを探すと安心です。

クリニック選びで大切なチェック項目

- 施術実績(生え際の症例写真や具体的な説明)

- カウンセリングの丁寧さ

- 術後のフォロー体制

- 金額の詳細説明(追加費用の有無など)

早期から対策を始めることで、生え際の後退を最小限に抑え、より自然な髪型を楽しめる可能性が高まります。

気になる症状がある方は、一度専門の医療機関へ相談してみましょう。

植毛(部位別)に戻る

参考文献

JIMENEZ, Francisco, et al. Hair transplantation: basic overview. Journal of the American Academy of Dermatology, 2021, 85.4: 803-814.

RODMAN, Regina; STURM, Angela Kay. Hairline restoration: difference in men and woman—length and shape. Facial Plastic Surgery, 2018, 34.02: 155-158.

VOGEL, James E., et al. Hair restoration surgery: the state of the art. Aesthetic surgery journal, 2013, 33.1: 128-151.

SHIVAKUMAR, Swathi, et al. Hair transplantation surgery versus other modalities of treatment in androgenetic alopecia: a narrative review. Cosmetics, 2021, 8.1: 25.

LAM, Samuel M.; KARAMANOVSKI, Emina. Hair restoration in the ethnic patient and review of hair transplant fundamentals. Facial Plastic Surgery Clinics, 2010, 18.1: 35-42.

ADLER, Stephen C.; ROUSSO, Daniel. Evaluation of past and present hair replacement techniques: aesthetic improvement, effectiveness, postoperative pain, and complications. Archives of Facial Plastic Surgery, 1999, 1.4: 266-271.

KAYIRAN, Oguz; CIHANDIDE, Ercan. Evolution of hair transplantation. Plastic and Aesthetic Research, 2018, 5: N/A-N/A.

MAYER, Toby G.; FLEMING, Richard W. Hairline aesthetics and styling in hair replacement surgery. Head & Neck Surgery, 1985, 7.4: 286-302.