「男性ホルモンが多いと毛深くなるのに、なぜ頭の髪は薄くなるのか?」この疑問は多くの男性が一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。

男性ホルモンは筋肉や骨格の発達を促すなど、男性らしい身体を作る上で重要な役割を担っています。しかし髪の毛に対しては体毛を濃くする一方で、頭髪の成長を妨げ薄毛を引き起こすという二面性を持っています。

この記事では男性ホルモンが髪に与える影響の仕組み、ホルモンバランスが乱れる原因、そして薄毛対策として何ができるのかを専門的な視点から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

男性ホルモンの役割と髪への二面性

男性ホルモン、特に代表的なものであるテストステロンは男性の心身の健康に多岐にわたる影響を与えます。

しかし髪の毛に対しては、生える場所によって全く逆の作用を示すのが特徴です。

男性ホルモンの主な働き

テストステロンは第二次性徴期に急激に増加し、筋肉や骨の成長を促進したり、性機能の維持、意欲や決断力といった精神活動にも関わっています。

男性がエネルギッシュで健康的な生活を送る上で欠かせないホルモンです。

体毛を濃くする作用

テストステロンはヒゲや胸毛、すね毛といった体毛(硬毛)の成長を促進する働きがあります。

毛乳頭細胞にある男性ホルモン受容体がテストステロンを感知すると毛母細胞の分裂が活発になり、毛が太く濃く成長します。

男性ホルモンの主な役割

| 分類 | 具体的な働き |

|---|---|

| 身体的役割 | 筋肉量の増加、骨密度の維持、体毛の成長促進 |

| 精神的役割 | 意欲・競争心の向上、決断力の維持 |

| 性的役割 | 性欲の維持、精子の形成 |

頭髪を薄くする作用

一方で頭髪、特に前頭部や頭頂部の毛根に対しては男性ホルモンは全く逆の作用を示します。

特定の酵素の働きによってテストステロンがより強力な男性ホルモンに変換されると髪の成長を妨げ、抜け毛を増やす原因となるのです。これがAGA(男性型脱毛症)の根本的な原因です。

なぜ男性ホルモンで頭髪は抜けるのか?AGAの仕組み

男性ホルモンが頭髪の抜け毛を引き起こす背景には、「DHT(ジヒドロテストステロン)」という強力な男性ホルモンと、それを作り出す酵素の存在が深く関わっています。

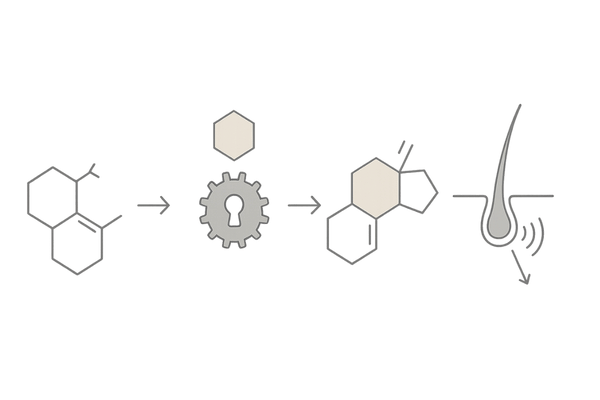

テストステロンと5αリダクターゼ

私たちの体内には「5αリダクターゼ」という還元酵素が存在します。この酵素は男性ホルモンであるテストステロンと結びつく性質を持っています。

特に前頭部や頭頂部の毛根周辺には、この5αリダクターゼが多く存在しています。

強力な悪玉ホルモン「DHT」の生成

テストステロンが5αリダクターゼと結びつくことで変換されて生まれるのが、DHT(ジヒドロテストステロン)です。

DHTはテストステロンの数倍から数十倍も強力な男性ホルモン作用を持つとされ、AGAの直接的な引き金となることから「悪玉男性ホルモン」とも呼ばれます。

AGA発症の基本的な流れ

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| 1 | テストステロンが血流で毛根に運ばれる |

| 2 | 毛根の5αリダクターゼとテストステロンが結合 |

| 3 | DHT(ジヒドロテストステロン)が生成される |

| 4 | DHTが毛乳頭細胞の受容体と結合し、脱毛命令を出す |

DHTがヘアサイクルを乱す

生成されたDHTが毛乳頭にある男性ホルモン受容体と結合すると、髪の成長を抑制する脱毛因子(TGF-βなど)が放出されます。この脱毛因子の影響で髪の毛の成長期が通常よりも大幅に短縮されてしまいます。

その結果、髪が太く長く成長する前に抜け落ちてしまい、細く短い毛が増えることで地肌が透けて見えるようになるのです。

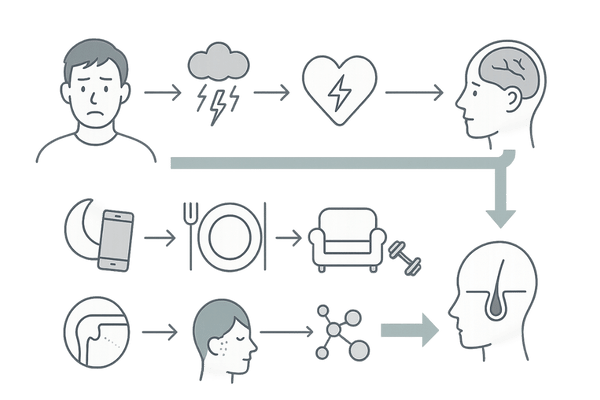

ホルモンバランスが乱れる主な原因

男性ホルモンの影響は遺伝的要因が大きいですが、日々の生活習慣や加齢によってホルモンバランスが乱れると薄毛の進行を早めてしまうことがあります。

加齢によるホルモン分泌量の変化

男性ホルモン(テストステロン)の分泌量は、20代をピークに年齢とともに緩やかに減少していきます。

テストステロンが減少すると相対的に他のホルモンの影響が大きくなり、バランスが崩れやすくなります。この変化が、髪だけでなく心身の様々な不調につながることもあります。

ストレスによる影響

過度な精神的・肉体的ストレスは自律神経の働きを乱し、ホルモンバランスに悪影響を及ぼします。

ストレスを感じると対抗するためにコルチゾールというホルモンが分泌されますが、このコルチゾールの生成にはテストステロンを合成する原料の一部が使われるため、慢性的なストレスはテストステロンの減少につながる可能性があります。

生活習慣の乱れ(睡眠・食事・運動)

睡眠不足、栄養の偏った食事、運動不足といった不健康な生活習慣はホルモンバランスを乱す直接的な原因となります。

特に男性ホルモンは睡眠中に多く分泌されるため、睡眠の質の低下は深刻な影響を与えます。

ホルモンバランスを乱す生活習慣

| 要因 | 具体的な影響 |

|---|---|

| 睡眠不足 | テストステロンの分泌が低下する |

| 栄養の偏り | ホルモンの材料となる栄養素が不足する |

| 運動不足 | 血行が悪化し、ホルモンの働きが鈍る |

「男はこうあるべき」そのプレッシャーが髪を追い詰める

多くの情報サイトは、ホルモンバランスの乱れを睡眠や食事といった物理的な要因からのみ説明します。

しかし私たちは、多くの男性が社会で無意識に感じている「男らしさへのプレッシャー」という心理的な要因がホルモンバランスを静かに蝕み、髪の悩みを深刻化させていると考えています。

社会が求める「男性像」という名のストレス

「仕事で弱音を吐いてはいけない」「一家の大黒柱として強くあらねばならない」「感情的になってはいけない」。

このような社会通念や期待は、多くの男性にとって常に気を張り詰めることを要求する、見えないプレッシャーとなります。

この慢性的な緊張状態こそが、ホルモンバランスを乱す大きなストレス源なのです。

心理的ストレスと身体の反応

このような心理的プレッシャーは身体を常に戦闘状態に保つ交感神経を優位にします。この状態が続くと、血管が収縮して頭皮の血流が悪化し、髪の成長に必要な栄養が届きにくくなります。

また、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が続くことで、男性ホルモンのバランスも崩れていきます。

プレッシャーが引き起こす負の連鎖

| 段階 | 心と身体の状態 |

|---|---|

| 1 | 「男らしく」あろうと常に気を張る |

| 2 | 慢性的なストレスで交感神経が優位になる |

| 3 | 血行不良、ホルモンバランスの乱れが発生 |

| 4 | 頭皮環境が悪化し、薄毛が進行する |

自分を解放することが、髪を救う第一歩

私たちは、薄毛の治療は単に薬を飲むことだけがすべてではないと考えています。時には自分を縛り付けている「こうあるべき」という考えから、少しだけ自分を解放してあげることも大切です。

悩みを一人で抱え込まずに専門家に相談することは、そのための有効な手段です。私たちはあなたの髪だけでなく、その背景にある心の負担にも寄り添います。

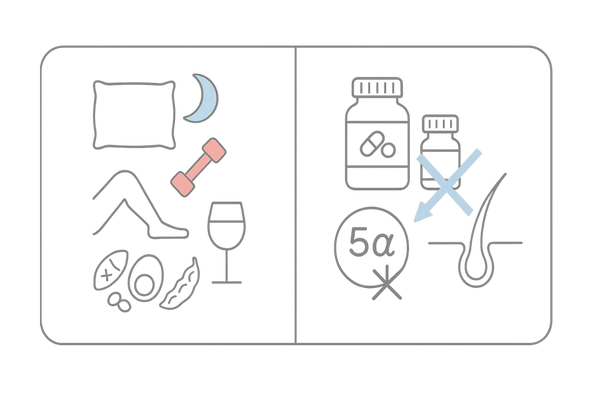

ホルモンバランスを整えるセルフケア

ホルモンバランスを健やかに保つためには日々の生活習慣を見直すことが基本です。今日から始められる具体的な対策を紹介します。

質の高い睡眠を確保する

男性ホルモンは深い眠りの間に最も多く分泌されます。毎日7時間程度の睡眠時間を確保することを目標にしましょう。

就寝前にスマートフォンを見るのをやめ、部屋を暗くしてリラックスできる環境を整えることが、睡眠の質を高める上で重要です。

適度な運動を習慣にする

特にスクワットなどの下半身を鍛える筋力トレーニングは、テストステロンの分泌を促す効果が期待できます。

また、ウォーキングなどの有酸素運動は血行を促進し、ストレス解消にも役立ちます。

週に2〜3回、無理のない範囲で続けることを目指しましょう。

- 筋力トレーニング:テストステロン分泌促進

- 有酸素運動:血行促進、ストレス解消

ストレスを上手に管理する

ストレスをゼロにすることは難しいですが、自分なりの解消法を見つけて溜め込まないようにすることが大切です。

趣味に没頭する時間を作ったり、自然の中で過ごしたり、信頼できる友人と話したりするなど、心身をリラックスさせる時間を持つよう意識しましょう。

食生活でホルモンバランスをサポートする方法

私たちが口にするものはホルモンの生成や働きに直接影響を与えます。バランスの取れた食事は健康な髪を育む土台となります。

タンパク質を十分に摂取する

ホルモンや髪の毛はタンパク質を主成分として作られています。

肉、魚、卵、大豆製品など良質なタンパク質を毎食欠かさず摂るようにしましょう。

亜鉛やビタミンを意識して摂る

亜鉛はテストステロンの生成に不可欠なミネラルです。

また、ビタミンDやビタミンB群もホルモンのバランスを整える上で重要な役割を果たします。

ホルモンバランスを助ける栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| 亜鉛 | テストステロンの生成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| ビタミンD | 男性ホルモンの働きをサポート | きのこ類、魚介類 |

| アリシン | テストステロンの働きを高める | にんにく、玉ねぎ |

過度な飲酒は避ける

アルコールを大量に摂取すると、肝臓で分解される際にテストステロンの生成に必要な亜鉛が大量に消費されてしまいます。また、アルコール自体がテストステロンを減少させるという報告もあります。

お酒は適量を心がけ、休肝日を設けることが大切です。

専門クリニックで行うホルモンへのアプローチ

セルフケアだけでは薄毛の進行が止まらない場合、それは遺伝的要因によるAGAが強く影響していると考えられます。その際は医学的根拠に基づいた専門的な治療が必要です。

AGA治療薬の役割

AGA治療の基本は薄毛の直接的な原因であるDHTの生成を抑えることです。

そのために用いられるのが、「フィナステリド」や「デュタステリド」といった内服薬です。

5αリダクターゼ阻害薬

これらの薬はテストステロンをDHTに変換する5αリダクターゼという酵素の働きを阻害します。

原因物質であるDHTの生成が抑制されることで乱れたヘアサイクルが正常化し、抜け毛が減少し、髪の毛が再び太く長く成長できるようになります。

AGA治療薬の作用点

| 薬剤名 | 阻害する酵素の種類 |

|---|---|

| フィナステリド | 5αリダクターゼ(II型) |

| デュタステリド | 5αリダクターゼ(I型およびII型) |

医師による適切な処方の重要性

これらの治療薬は医師の処方が必要な医薬品です。個人の体質やAGAの進行度によって、適切な薬の種類や用量が異なります。

自己判断で個人輸入などを行うと偽造薬による健康被害のリスクもあるため、必ず専門のクリニックで診察を受け、処方してもらうことが重要です。

ホルモンと髪に関するよくある質問

最後に、男性ホルモンと髪の毛に関して患者さんからよくいただく質問にお答えします。

- 男性ホルモンが多い人は必ずはげますか?

-

必ずしもそうではありません。

AGAの発症には男性ホルモンの量そのものよりも、「5αリダクターゼの活性度」や「男性ホルモン受容体の感受性」といった遺伝的な体質が大きく影響します。

ホルモン量が多くても、これらの体質でなければAGAを発症しにくい場合もあります。

- 筋トレをするとハゲるというのは本当ですか?

-

筋力トレーニングによってテストステロンの分泌が一時的に増加することは事実ですが、それが直接AGAの悪化につながるという医学的根拠は明確にはありません。

むしろ適度な運動は血行を促進し、ストレスを解消するなど髪にとって良い影響も多いため、過度に心配する必要はないでしょう。

- 女性ホルモンを摂取すれば薄毛は改善しますか?

-

自己判断で女性ホルモンを含むサプリメントなどを摂取することは非常に危険です。

体全体のホルモンバランスを大きく崩し、性機能不全や肝機能障害など深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。

薄毛の悩みは男性ホルモンに適切にアプローチするAGA治療薬で対応するのが、安全かつ効果的な方法です。

- 治療薬で男性機能が低下しませんか?

-

AGA治療薬の副作用として、ごく稀に性欲減退などの性機能に関する報告がありますが、その頻度は非常に低いものです。

多くの場合は一時的なものであったり、薬との直接的な因果関係が不明なケースも含まれます。

治療前に医師がリスクについて丁寧に説明しますので、不安な点は遠慮なくご相談ください。

以上

参考文献

SUZUKI, Kazuhiro, et al. Scalp microbiome and sebum composition in Japanese male individuals with and without androgenetic alopecia. Microorganisms, 2021, 9.10: 2132.

HSIEH, Tyng-Shiuan, et al. Current understanding and treatment of sex hormone-related hair diseases. Dermatologica Sinica, 2023, 41.2: 78-86.

INUI, Shigeki; ITAMI, Satoshi. Androgen actions on the human hair follicle: perspectives. Experimental dermatology, 2013, 22.3: 168-171.

OWECKA, Barbara, et al. The hormonal background of hair loss in non-scarring alopecias. Biomedicines, 2024, 12.3: 513.

HO, Chih-Yi, et al. Female pattern hair loss: an overview with focus on the genetics. Genes, 2023, 14.7: 1326.

FUKUYAMA, Masahiro; ITO, Taisuke; OHYAMA, Manabu. Alopecia areata: Current understanding of the pathophysiology and update on therapeutic approaches, featuring the Japanese Dermatological Association guidelines. The Journal of dermatology, 2022, 49.1: 19-36.