薄毛の悩みから「男性ホルモンを抑える食べ物」について調べている方は多いでしょう。

確かにAGA(男性型脱毛症)は男性ホルモンと深く関わっており、日々の食事がその働きに影響を与えるのは事実です。しかし、食事だけで薄毛が治るわけではありません。

この記事では男性ホルモンと薄毛の関係を正しく理解し、食事や生活習慣でできること、そしてその限界と専門的な治療の重要性について詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜ男性ホルモンが薄毛に関係するのか

「男性ホルモンが多いとハゲる」という話をよく聞きますが、これは正確ではありません。薄毛、特にAGAは男性ホルモンの量ではなく、その「働き方」に原因があります。

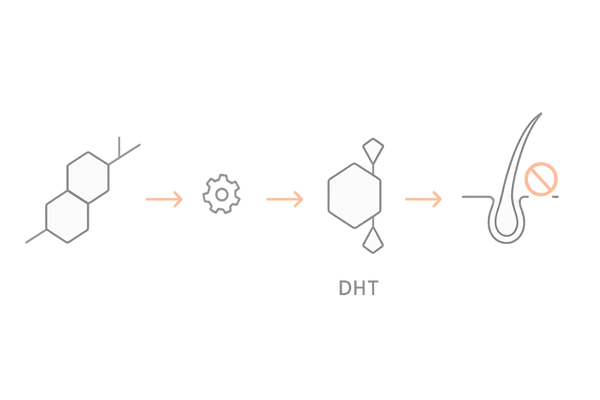

AGAとDHT(ジヒドロテストステロン)の基本

AGAは男性ホルモンの一種である「テストステロン」が、より強力な「ジヒドロテストステロン(DHT)」という物質に変換されることで引き起こされます。

このDHTが髪の毛の成長を妨げる信号を出し、髪が十分に育つ前に抜け落ちさせてしまうのです。

5αリダクターゼの役割

テストステロンをDHTに変換するのが、「5αリダクターゼ」という酵素です。

この酵素の活性度は遺伝的に決まる部分が大きく、活性が高い人ほどDHTが作られやすく、AGAになりやすい傾向があります。

AGA発症の簡単な流れ

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| 1. テストステロン | 体内に存在する主要な男性ホルモン。 |

| 2. 5αリダクターゼ | テストステロンと結合する酵素。 |

| 3. DHTの生成 | テストステロンがDHTに変換される。 |

| 4. 脱毛信号 | DHTが毛根に作用し、髪の成長を止める信号を出す。 |

食事や生活習慣がホルモンに与える影響

食事や生活習慣がホルモンの量や5αリダクターゼの活性に直接的・間接的に影響を与えることが分かっています。

このため日々の生活を見直すことは、薄毛対策の土台作りとして非常に重要です。

男性ホルモン(DHT)の働きを抑える栄養素

特定の栄養素にはDHTの生成に関わる5αリダクターゼの働きを抑制したり、男性ホルモンのバランスを整えたりする作用が期待されています。

大豆イソフラボン

大豆製品に豊富に含まれるイソフラボンは女性ホルモン「エストロゲン」と似た構造をしています。

エストロゲンには髪の成長を助ける働きがあるため、イソフラボンを摂取することで相対的に男性ホルモンの影響を和らげる効果が期待できます。

亜鉛

亜鉛は髪の主成分であるケラチンを合成するために重要なミネラルですが、同時に5αリダクターゼの働きを抑制する作用も報告されています。

亜鉛が不足すると、AGAが進行しやすくなる可能性があります。

DHTの働きを抑える代表的な栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材 |

|---|---|---|

| イソフラボン | 女性ホルモン様作用、抗酸化作用 | 豆腐、納豆、豆乳など |

| 亜鉛 | 5αリダクターゼの抑制、タンパク質合成 | 牡蠣、レバー、赤身肉 |

| ビタミンB6 | 亜鉛の吸収を助け、皮脂分泌を調整 | マグロ、カツオ、バナナ |

ノコギリヤシ(ソーパルメット)

北米に自生するヤシ科の植物であるノコギリヤシの果実エキスは古くから男性の健康維持に用いられてきました。

近年の研究でノコギリヤシにも5αリダクターゼを阻害する作用があることが示唆されており、サプリメントとして利用されています。

DHT抑制をサポートする具体的な食べ物

日々の食事で男性ホルモンの働きを穏やかにすることが期待できる食材を意識的に取り入れてみましょう。

大豆製品を積極的に取り入れる

豆腐や納豆、豆乳、味噌といった大豆製品はイソフラボンを手軽に摂取できる優れた食品です。毎日の食事に一品加えることを目標にしましょう。

亜鉛が豊富な食材

亜鉛は「海のミルク」と呼ばれる牡蠣に特に豊富に含まれています。その他レバーや赤身の肉、ナッツ類などにも含まれます。

亜鉛は吸収されにくい性質があるため、ビタミンCやクエン酸(レモンなど)と一緒に摂ると吸収率が上がります。

亜鉛を多く含む食材の例

| 食材カテゴリ | 具体例 |

|---|---|

| 魚介類 | 牡蠣、うなぎ、いわし |

| 肉類 | 豚レバー、牛赤身肉 |

| その他 | 高野豆腐、カシューナッツ、卵 |

抗酸化作用のある緑黄色野菜

緑茶に含まれるカテキンや、トマトに含まれるリコピンといった抗酸化物質は体の酸化(サビ)を防ぎ、頭皮の健康を保つのに役立ちます。

直接的にホルモンを抑えるわけではありませんが、頭皮環境を整えることは育毛の基本です。

良質な油を選ぶ

青魚に含まれるDHAやEPA、亜麻仁油やえごま油に含まれるオメガ3系脂肪酸は血液をサラサラにし、頭皮の血行を改善する効果が期待できます。

血行が良くなることで髪に必要な栄養が届きやすくなります。

避けるべき食事と食習慣

特定の食べ物が直接的に男性ホルモンを増やすわけではありませんが、ホルモンバランスを乱し、頭皮環境を悪化させる可能性のある食事は避けるべきです。

高脂肪・高コレステロール食のリスク

動物性脂肪の多い食事やコレステロールの高い食事は血液中の悪玉コレステロールを増やし、血行を悪化させます。

また、皮脂の過剰な分泌を招き、毛穴の詰まりや頭皮の炎症の原因となることがあります。

- 揚げ物

- 脂身の多い肉

- バターや生クリームを多く使った料理

過剰な糖質摂取の影響

砂糖を多く含むお菓子やジュース、精製された炭水化物の摂りすぎは血糖値を急激に上昇させます。このことがホルモンバランスの乱れにつながる可能性があります。

また、過剰な糖質は皮脂の分泌を促すことも知られています。

アルコールと喫煙の悪影響

アルコールを分解する過程で髪の成長に必要なビタミンや亜鉛が大量に消費されます。

また、喫煙は血管を収縮させ、頭皮の血行を著しく悪化させるため、薄毛のリスクを高める大きな要因です。

薄毛対策で注意したい習慣

| 習慣 | 髪への主な悪影響 |

|---|---|

| 過度な飲酒 | 栄養素の消費、肝機能への負担 |

| 喫煙 | 頭皮の血行不良、ビタミンCの破壊 |

ホルモンバランスを整える生活習慣

食事だけでなく、日々の生活習慣もホルモンバランスに大きく影響します。健康的な生活リズムを心がけることが育毛の土台を強くします。

質の高い睡眠の確保

髪の成長を促す成長ホルモンは、深い睡眠中に最も多く分泌されます。毎日6~8時間程度の睡眠時間を確保し、就寝前にリラックスする時間を作るなど、睡眠の質を高める工夫が大切です。

適度な運動の重要性

ウォーキングなどの有酸素運動は全身の血行を促進し、ストレス解消に効果的です。血流が改善すれば頭皮の毛母細胞にも栄養が届きやすくなります。

ただし、過度な運動はかえってストレスになるため、無理のない範囲で継続することが重要です。

運動がもたらす育毛への好影響

| 効果 | 内容 |

|---|---|

| 血行促進 | 頭皮への栄養供給がスムーズになる。 |

| ストレス解消 | ホルモンバランスの乱れを防ぐ。 |

| 睡眠の質の向上 | 成長ホルモンの分泌を助ける。 |

ストレスとの上手な付き合い方

強いストレスは自律神経を乱し、ホルモンバランスに悪影響を与えます。

趣味に没頭する時間を作ったり、友人と話したり、自分なりのストレス解消法を見つけて、心身をリラックスさせることが大切です。

「抑える」だけでは不十分 – 髪を「育てる」という視点

「男性ホルモンを抑える」ことばかりに気を取られていると、育毛において本当に大切なことを見失ってしまうかもしれません。薄毛対策は、マイナスを減らす「守り」と、プラスを増やす「攻め」の両方が必要です。

なぜホルモン対策だけでは髪は生えないのか

食事改善でDHTの働きをある程度抑えることは、いわば「抜け毛のブレーキ」をかけるようなものです。しかし、ブレーキをかけるだけでは車は前に進みません。

髪を太く長く育てるためには、エンジンとなる「発毛力」そのものを高めるアプローチが重要です。

髪の材料「タンパク質」の重要性

髪の毛の約9割は「ケラチン」というタンパク質でできています。いくらホルモン対策をしても、髪の材料となるタンパク質が不足していては健康な髪は作られません。

肉、魚、卵、大豆製品などから毎日十分な量のタンパク質を摂取することが育毛の基本中の基本です。

髪を育てる三大要素

| 要素 | 役割 |

|---|---|

| ホルモン対策 | 抜け毛のブレーキ(守り) |

| 栄養(特にタンパク質) | 髪の材料を供給する(育てる) |

| 血流 | 材料を毛根に届ける(運ぶ) |

血流が育毛の生命線である理由

どんなに良い栄養を摂っても、それが髪を作る工場である「毛母細胞」に届かなければ意味がありません。

栄養を運ぶのは血液です。頭皮の血行を良くすることが、育毛の生命線と言えるでしょう。

攻め(治療)と守り(生活改善)の両輪

食事や生活習慣の改善は、これ以上悪化させないための大切な「守り」の対策です。

しかしすでに進行してしまったAGAに対して発毛を促し、力強い髪を取り戻すためには、医学的根拠のある「攻め」の治療、つまり専門クリニックでの治療が必要となります。

この両輪が揃って初めて、効果的な薄毛対策が実現するのです。

食事改善の限界と専門的な治療の必要性

食事や生活習慣の改善は薄毛対策の重要な一部ですが、それだけでAGAを完治させることは困難です。その理由と専門的な治療の重要性を理解しましょう。

セルフケアで効果を感じにくい理由

食事から摂取した栄養素が、5αリダクターゼの働きをどの程度抑制できるかは限定的であり、個人差も大きいです。また、効果が現れるとしても非常に長い時間がかかります。

その間にAGAは進行し続けてしまう可能性があります。

AGAは進行性の脱毛症であるという事実

最も重要な事実は、AGAが何もしなければ進行し続ける脱毛症であるということです。

セルフケアだけで満足のいく効果が得られず、時間を無駄にしてしまうと、治療がより困難になることもあります。

専門クリニックだからできること

専門クリニックでは医学的根拠に基づき、DHTの生成を強力に阻害する内服薬や発毛を直接促進する外用薬などを処方できます。

これらは食事改善とは比較にならないほど直接的で高い効果が期待できます。

セルフケアとクリニック治療の比較

| 項目 | セルフケア(食事改善など) | クリニックでの治療 |

|---|---|---|

| アプローチ | 間接的・補助的 | 直接的・根本的 |

| 効果の確実性 | 個人差が大きい・限定的 | 医学的根拠に基づき高い効果が期待できる |

| 役割 | 守り(現状維持・悪化予防) | 攻め(発毛促進・改善) |

よくある質問

男性ホルモンと食事に関して、患者さんからよくいただく質問にお答えします。

- 大豆製品を摂りすぎると体に悪いですか?

-

常識的な範囲で食事から摂取する分には問題ありません。

ただし、サプリメントなどでイソフラボンを過剰に摂取すると、ホルモンバランスに影響を与える可能性も指摘されています。

何事も「バランス」が大切です。特定の食品に偏らず、多様な食材から栄養を摂ることを心がけましょう。

- サプリメントだけでAGAは治りますか?

-

いいえ、サプリメントはあくまで「食品」であり、医薬品ではありません。食事で不足しがちな栄養を補う補助的な役割は期待できますが、サプリメントだけでAGAを治療することはできません。

- 食生活を改善すれば薬は不要ですか?

-

残念ながらAGAと診断された場合、食事改善だけで治療薬が不要になることはありません。

食事改善は治療の土台として非常に重要ですが、進行を食い止め、発毛を促すためには医学的根拠のある治療薬の使用が基本となります。

- 筋トレで男性ホルモンが増えるとハゲますか?

-

筋トレでテストステロン値が上昇することはありますが、それが直接AGAの悪化につながるという明確な証拠はありません。

むしろ適度な運動による血行促進やストレス解消といったメリットの方が大きいと考えられます。

過度に心配せず、健康的な体作りの一環として運動を続けることをお勧めします。

以上

参考文献

HAGINO, Teppei, et al. Dietary habits in Japanese patients with alopecia areata. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2021, 1579-1591.

OWECKA, Barbara, et al. The hormonal background of hair loss in non-scarring alopecias. Biomedicines, 2024, 12.3: 513.

WANG, Ruilong, et al. Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Molecular Nutrition & Food Research, 2024, 68.22: 2400652.

TEJASWINI, L. Varalakshmi; SIRISHA, B. Hair Biology and Hair Loss: A Comprehensive Review of Anatomy, Growth Cycle, Etiologies, and Therapeutic Interventions. Int. J. Sci. R. Tech, 2025, 2.6.

PAN, Lingfeng, et al. Exploring the Association Between Multidimensional Dietary Patterns and Non-Scarring Hair Loss Using Mendelian Randomization. Nutrients, 2025, 17.15: 2569.

SUZUKI, Kazuhiro, et al. Scalp microbiome and sebum composition in Japanese male individuals with and without androgenetic alopecia. Microorganisms, 2021, 9.10: 2132.