薄毛や抜け毛の悩みは多くの場合、強力な男性ホルモン「ジヒドロテストステロン(DHT)」が関係しています。

この記事ではDHTが生成される仕組みから、その働きを抑制する上でなぜ「亜鉛」が注目されるのかを専門的な観点から解説します。

食事やサプリメントによる対策のポイント、そしてセルフケアの限界と専門的なAGA治療の重要性まで、あなたの悩みを解決するための一歩となる情報を提供します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

そもそもジヒドロテストステロン(DHT)とは?

AGA(男性型脱毛症)について調べ始めると、必ず目にする「ジヒドロテストステロン(DHT)」。この物質が薄毛の進行に深く関わっていることはご存知の方も多いでしょう。

まずは基本に立ち返り、DHTがどのようなもので、どのようにして髪の成長を妨げるのかを理解することが対策の第一歩です。

男性ホルモンとDHTの関係

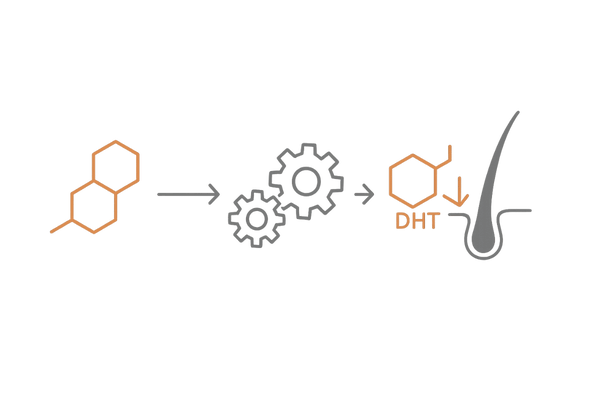

DHTはテストステロンという男性ホルモンから作られます。テストステロンは筋肉や骨格の形成を助ける、いわば「良性の男性ホルモン」です。

しかし、このテストステロンが特定の酵素と結びつくと、より強力な作用を持つDHTへと変換されます。この変換が薄毛の引き金となるのです。

AGA(男性型脱毛症)を引き起こす原因

AGAの主な原因は遺伝的な要因とDHTの影響です。

具体的にはDHTが毛根にある「アンドロゲンレセプター(男性ホルモン受容体)」に結合することで、脱毛のシグナルが発せられます。

このシグナルの影響で髪の成長期が短縮され、髪が太く長く育つ前に抜け落ちてしまいます。このサイクルが繰り返されることで徐々に薄毛が進行していくのです。

5αリダクターゼの役割

テストステロンをDHTに変換する酵素が「5αリダクターゼ」です。

この酵素にはI型とII型の2種類が存在し、特に頭頂部や前頭部に多く存在するII型の5αリダクターゼの活性度がAGAの進行に強く影響します。

5αリダクターゼの活性度は遺伝によって決まる部分が大きく、これが薄毛の体質に関係する理由です。

5αリダクターゼの種類と主な分布

| 種類 | 主な分布部位 | AGAへの関与 |

|---|---|---|

| I型 | 全身の皮脂腺 | 側頭部や後頭部の薄毛に関与する可能性 |

| II型 | 前頭部・頭頂部の毛乳頭、髭、脇など | AGAの主要因として深く関与 |

DHTが毛乳頭細胞に与える影響

毛根の奥にある毛乳頭細胞は髪の成長をコントロールする司令塔の役割を担っています。

DHTがアンドロゲンレセプターと結合すると、この司令塔が「脱毛因子」と呼ばれるTGF-βなどを産生します。

この脱毛因子が髪の成長を停止させ、退行期へと移行させる直接的な原因となります。この働きにより、本来数年間あるはずの髪の成長期が数ヶ月から1年程度に短縮されてしまうのです。

なぜ亜鉛がDHT抑制に注目されるのか

薄毛対策を調べる中で「亜鉛が良い」という情報を目にしたことがあるかもしれません。数ある栄養素の中で、なぜ特に亜鉛がDHTの抑制に関連付けられるのでしょうか。

ここでは亜鉛が持つ薄毛対策への可能性を科学的な観点から掘り下げていきます。

亜鉛と5αリダクターゼの結合

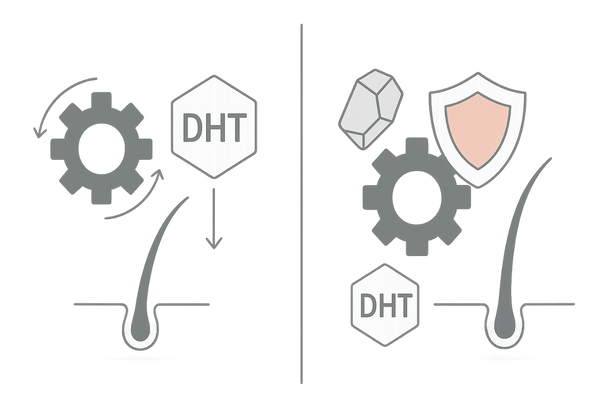

亜鉛が注目される最大の理由はDHTの生成に不可欠な酵素「5αリダクターゼ」の働きを阻害する可能性があるためです。

研究によると、亜鉛には5αリダクターゼの活性を抑える働きがあることが示唆されています。

つまり、体内に十分な亜鉛が存在することでテストステロンからDHTへの変換が抑制され、結果として抜け毛のシグナルを減らすことが期待できるのです。

亜鉛不足が招く髪への影響

亜鉛は髪の主成分である「ケラチン」というタンパク質の合成にも重要な役割を果たします。

そのため、亜鉛が不足すると新しい髪の毛が作られにくくなるだけでなく、今ある髪も弱々しくなり、成長が妨げられます。

亜鉛不足はDHTの問題とは別に直接的に髪の健康を損なう原因にもなります。

亜鉛の主な役割と不足時の影響

| 亜鉛の主な役割 | 不足した場合の髪への影響 |

|---|---|

| 5αリダクターゼの働きを抑制 | DHTが増加し、抜け毛が進行しやすくなる |

| ケラチンタンパク質の合成 | 髪の成長が遅れ、細く弱い髪になる |

| 細胞分裂の正常化 | 毛母細胞の分裂が滞り、発毛が妨げられる |

科学的研究から見る亜鉛の可能性

いくつかの研究で、AGA患者の血中亜鉛濃度が健常者よりも低い傾向にあることが報告されています。また、亜鉛を投与することで5αリダクターゼの働きが抑制されたという実験結果もあります。

これらの研究結果は亜鉛がAGA対策において補助的ながらも有用な成分であることを示しています。

ただし、亜鉛だけでAGAが完治するわけではなく、あくまで治療のサポート役と考えることが大切です。

他の栄養素との相乗効果

亜鉛は単体で働くよりも、他の栄養素と協力することで、より力を発揮します。例えばビタミンB6は亜鉛の吸収を助け、ホルモンバランスを整える働きがあります。

また、抗酸化作用のあるビタミンCやビタミンEは頭皮の血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくします。

バランスの取れた栄養摂取が、亜鉛の効果を最大限に引き出す鍵です。

亜鉛を効果的に摂取するための食事法

亜鉛の重要性を理解したところで、次に考えるべきは「どのようにして亜鉛を摂取するか」です。日々の食事から意識的に亜鉛を摂ることは、薄毛対策の基本です。

ここでは亜鉛を多く含む食品や、吸収率を高めるための食事のポイントを紹介します。

亜鉛を豊富に含む食品

亜鉛は様々な食品に含まれていますが、特に動物性食品に多く含まれる傾向があります。

代表的なのは牡蠣で、「海のミルク」と呼ばれるほど栄養価が高いことで知られています。その他、肉類や魚介類、種実類などからも摂取できます。

亜鉛を多く含む食品の例

| 食品カテゴリ | 具体的な食品例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 魚介類 | 牡蠣、うなぎ、いわし | 特に牡蠣は含有量がトップクラス |

| 肉類 | 牛肉(特に赤身)、豚レバー | 日常的に摂取しやすい |

| 種実類 | カシューナッツ、アーモンド、ごま | 間食やおつまみとして手軽に補給可能 |

吸収を助ける栄養素、妨げる栄養素

せっかく亜鉛を摂取しても、吸収されなければ意味がありません。亜鉛の吸収率は一緒に摂る栄養素によって大きく変わります。

ビタミンCやクエン酸、動物性タンパク質は亜鉛の吸収を助けます。

一方で、加工食品に多く含まれるリン酸塩や穀物や豆類に含まれるフィチン酸、コーヒーや緑茶に含まれるタンニンなどは、亜鉛の吸収を妨げるため注意が必要です。

1日の推奨摂取量と上限

厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」によると、成人男性の亜鉛の推奨摂取量は1日あたり11mgです。

一方で耐容上限量は40〜45mgと設定されており、これを超えて摂取し続けると過剰摂取による健康被害のリスクが高まります。

通常の食事で上限を超えることは稀ですが、サプリメントを利用する際は注意が必要です。

食事だけで補うことの難しさ

バランスの取れた食事を毎日続けることは多忙な現代人にとって簡単なことではありません。外食やコンビニ食が多いと、亜鉛だけでなく他のビタミンやミネラルも不足しがちです。

また、亜鉛は体内で作り出すことができず、汗などでも失われやすいため、意識しないと不足しやすい栄養素の一つです。

このような背景から食事を基本としつつ、補助的にサプリメントを活用する選択肢も有効です。

サプリメントで亜鉛を補う際の注意点

食事だけで十分な亜鉛を摂取するのが難しい場合、サプリメントは有効な手段です。

しかし、手軽に利用できるからこそ、選び方や使い方には注意が必要です。誤った使い方をすると効果がないばかりか、かえって健康を害する可能性もあります。

適切なサプリメントの選び方

亜鉛サプリメントを選ぶ際は、まず含有量を確認しましょう。1粒あたりの含有量が高すぎるものは、過剰摂取につながりやすいので避けた方が無難です。

また、亜鉛の吸収を助ける成分(ビタミンCなど)が一緒に配合されているものや、品質管理がしっかりしている国内メーカーの製品を選ぶと良いでしょう。

過剰摂取のリスクと副作用

亜鉛を長期的に過剰摂取すると、他のミネラルの吸収を阻害する問題が生じます。特に銅の吸収が妨げられ、「銅欠乏症」を引き起こす可能性があります。

銅欠乏症になると貧血や白血球の減少、神経障害などの症状が現れることがあります。吐き気や下痢、頭痛といった急性の副作用も報告されています。

亜鉛の過剰摂取による主なリスク

| リスクの種類 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 急性症状 | 吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、頭痛 |

| 慢性的な影響 | 銅欠乏による貧血、免疫力の低下、神経障害 |

摂取のタイミングと飲み合わせ

亜鉛サプリメントは胃への負担を減らすために食後に摂取するのが一般的です。

また、前述の通り、コーヒーやお茶に含まれるタンニンは亜鉛の吸収を妨げるため、これらとは時間をずらして飲むようにしましょう。

医薬品を服用している場合は飲み合わせに問題がないか、必ず医師や薬剤師に相談してください。

亜鉛だけでは不十分?AGA治療の全体像

亜鉛の摂取は頭皮環境を整え、髪の健康をサポートする上で重要です。しかしすでに進行しているAGAに対して亜鉛だけで劇的な改善を期待するのは難しいのが現実です。

ここではセルフケアの限界と、医学的根拠に基づいたAGA治療の全体像について解説します。

セルフケアの限界と専門治療の必要性

食事改善やサプリメント摂取、育毛剤の使用といったセルフケアは、あくまで「抜け毛の予防」や「頭皮環境の改善」が主な目的です。

進行を続けるAGAの根本原因であるDHTの働きを強力に抑制したり、毛母細胞を活性化させて「発毛」を促したりするには医療機関での専門的な治療が必要です。

セルフケアと専門治療の比較

| アプローチ | 主な目的 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| セルフケア(亜鉛摂取など) | 予防・頭皮環境改善 | 抜け毛の抑制、髪質の維持 |

| 専門治療(クリニック) | 発毛・AGAの進行阻止 | 明確な発毛、薄毛の改善 |

内服薬によるDHT抑制アプローチ

AGA治療の基本となるのが、内服薬によるアプローチです。主に「フィナステリド」や「デュタステリド」といった成分が用いられます。

これらの薬は、5αリダクターゼの働きを直接阻害することでDHTの生成を元から断ちます。このことにより、抜け毛の根本原因にアプローチし、AGAの進行を食い止めます。

- フィナステリド:II型の5αリダクターゼを阻害

- デュタステリド:I型とII型の両方の5αリダクターゼを阻害

外用薬による発毛促進アプローチ

内服薬で抜け毛を止めるのと同時に、外用薬で「発毛」を促す治療も行います。代表的な成分は「ミノキシジル」です。

ミノキシジルは頭皮の血管を拡張させて血流を改善し、毛母細胞に直接働きかけて活性化させることで発毛を促進し、髪の成長をサポートします。

クリニックでの治療選択肢

クリニックでは内服薬や外用薬の処方に加え、より積極的に発毛を促すための注入治療(メソセラピー)や、自身の血液を利用した再生医療(PRP療法)など様々な選択肢があります。

医師が患者一人ひとりの症状や進行度、希望に合わせて、治療計画を立てます。

その抜け毛、本当にDHTだけが原因ですか?

多くの情報が「AGAの原因はDHT」と結論付けており、それは事実です。

しかし、当院では多くの患者様と向き合う中でDHTという「点」だけを見るのではなく、患者様の生活という「線」で捉えることの重要性を感じています。

もしあなたが「色々試したけど改善しない」と感じているなら、一度立ち止まってDHT以外の要因にも目を向けてみませんか。

ストレスがホルモンバランスに与える影響

仕事のプレッシャーや人間関係の悩みなど、現代社会でストレスは避けられません。慢性的なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行を悪化させます。

また、ホルモンバランス全体にも影響を及ぼし、結果としてDHTの影響を受けやすい状態を作り出してしまうことがあります。

「髪のことばかり考えてしまう」そのこと自体が、新たなストレスになっていませんか。

生活習慣の乱れと頭皮環境の悪化

睡眠不足、栄養の偏った食事、喫煙、過度な飲酒。これらはすべて髪の成長にとってマイナス要因です。特に睡眠中は髪の成長に欠かせない成長ホルモンが分泌される大切な時間。

生活習慣の乱れは、頭皮の皮脂バランスを崩し、炎症やかゆみを引き起こすこともあります。

治療薬の効果を最大限に引き出すためにも、土台となる生活習慣の見直しはとても大切です。

見過ごされがちな血行不良の問題

デスクワークで長時間同じ姿勢を続けることによる肩こりや首こり。これらは頭部への血流を滞らせる大きな原因です。

髪を育てる栄養はすべて血液によって毛根へ運ばれます。血行が悪ければ、いくら良い栄養を摂っても治療薬を使っても、その効果は半減してしまいます。

あなたの抜け毛は頭皮の「栄養不足」が原因かもしれません。

髪の健康を損なう複合的な要因

| 複合的な要因 | 髪への具体的な影響 | 今日からできる対策 |

|---|---|---|

| 心理的ストレス | 血行不良、ホルモンバランスの乱れ | 趣味の時間を作る、軽い運動をする |

| 生活習慣の乱れ | 成長ホルモンの分泌低下、頭皮環境の悪化 | 7時間以上の睡眠、バランスの良い食事 |

| 血行不良 | 毛根への栄養供給不足 | 定期的なストレッチ、入浴 |

複合的な要因を考慮した対策の重要性

AGA治療は薬を飲めば終わりではありません。

当院では薬による医学的アプローチと同時に、患者さん一人ひとりの生活背景を丁寧にヒアリングし、ストレス管理や生活習慣の改善についてもアドバイスします。

DHTという直接的な原因に対処しつつ、複合的な要因を取り除くことで初めて治療の効果は最大化されるのです。

私たちはあなたの髪だけでなく、あなたの生活全体に寄り添うパートナーでありたいと考えています。

クリニックでのDHT抑制治療とは

セルフケアでは限界を感じたとき、次の一手となるのがクリニックでの専門的なAGA治療です。

ここでは実際にクリニックで行われるDHT抑制治療がどのようなものなのか、具体的な流れや内容について解説します。

不安や疑問を解消し、安心して第一歩を踏み出せるようにサポートします。

専門医による正確な診断

まずは専門医によるカウンセリングと診察から始まります。マイクロスコープで頭皮の状態を詳細に確認したり、問診で生活習慣や遺伝的背景をヒアリングしたりすることで、薄毛の本当の原因を探ります。

自己判断ではなく、医師が客観的に症状を診断することで、あなたに合った治療法を見つけることができます。

処方される主な治療薬

診断の結果、AGAと判断された場合、主に内服薬や外用薬が処方されます。DHTの生成を抑制する薬と、発毛を促進する薬を組み合わせることが一般的です。

医師の管理のもとで、安全かつ効果的に治療を進めます。

AGA治療で用いられる主な医薬品

| 分類 | 代表的な成分 | 主な作用 |

|---|---|---|

| 内服薬 | フィナステリド、デュタステリド | DHTの生成を抑制し、抜け毛を防ぐ |

| 外用薬 | ミノキシジル | 頭皮の血行を促進し、発毛を促す |

治療期間と費用の目安

AGA治療は効果を実感するまでに通常3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。髪のヘアサイクルを正常化させるためには、継続的な治療が重要になります。

費用は治療内容によって異なりますが、多くのクリニックでは月々1万5千円~3万円程度が目安です。

当院では事前に明確な料金体系を提示し、納得いただいた上で治療を開始します。

副作用と対策について

AGA治療薬には、ごく稀に副作用が報告されています。例えば内服薬では性機能の減退や肝機能への影響、外用薬では頭皮のかゆみやかぶれなどが挙げられます。

しかし、これらの副作用の発生頻度は非常に低く、ほとんどの場合は医師の適切な指導のもとで安全に使用できます。

万が一、体調に変化を感じた場合でも、すぐに相談できる体制を整えているのでご安心ください。

よくある質問

最後に、亜鉛やDHT抑制治療に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。治療を始める前の不安や疑問の解消にお役立てください。

- 亜鉛の摂取を始めてからどれくらいで効果が出ますか?

-

亜鉛の摂取による体感には個人差がありますが、髪の健康状態の変化を感じるには最低でも3ヶ月から6ヶ月は継続することが推奨されます。

これは髪の毛が生え変わるヘアサイクルに関係しており、すぐに結果が出るものではありません。

食事やサプリメントによるケアは根気強く続けることが大切です。

- クリニックで処方される薬と亜鉛サプリは併用しても大丈夫ですか?

-

基本的には併用可能ですが、必ず医師に相談してください。

AGA治療薬と亜鉛は作用する仕組みが異なるため、併用することで相乗効果を期待できる場合もあります。

しかし、自己判断での併用は避け、医師の指導のもとで適切な用法・用量を守ることが重要です。過剰摂取にならないよう、サプリメントの種類や摂取量を医師に伝えるようにしましょう。

- 食生活を見直すだけで髪は増えますか?

-

残念ながら、進行したAGAを食生活の改善だけで元に戻し、「増やす」ことは非常に困難です。

バランスの取れた食事は、あくまで健康な髪を維持し、抜け毛を予防するための土台作りです。

明確な発毛効果や薄毛の改善を望む場合は、医学的根拠に基づいたクリニックでの治療が必要になります。

- クリニックの初診ではどのようなことをしますか?

-

初診では、まず専門のカウンセラーや医師による問診を行います。薄毛の悩み、生活習慣、既往歴などを詳しくお伺いします。その後マイクロスコープを使って頭皮や毛根の状態を詳細に診察します。

これらの情報をもとに、あなたの薄毛の原因を診断し、適した治療プランを提案します。

無理な勧誘は一切ありませんので、まずは相談だけでもお気軽にお越しください。

以上

参考文献

LS, Marks, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial to determine the effectiveness of botanically derived inhibitors of 5-alpha-reductase in the treatment of androgenetic alopecia.

FAMENINI, Shannon; GOH, Carolyn. Evidence for supplemental treatments in androgenetic alopecia. J Drugs Dermatol, 2014, 13.7: 809-812.

YORK, Katherine, et al. A review of the treatment of male pattern hair loss. Expert opinion on pharmacotherapy, 2020, 21.5: 603-612.

BHATTACHARYA, Arghya, et al. Baldness: Comprehensive aspects and its reassuring remedies. Int. J. Exp. Res. Rev, 2023, 32: 97-109.

NASHAN, Dorothée; NIESCHLAG, Eberhard. Male Androgenetic Alopecia. In: Andrology: Male Reproductive Health and Dysfunction. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 491-499.