「最近、生え際が後退してきた気がする」「頭頂部が薄くなってきたかも」と感じていませんか。髪が後退する症状は多くの場合AGA(男性型脱毛症)が原因であり、放置すると進行し続けます。

この記事では髪が後退する原因を詳しく解説し、クリニックで行う専門的な治療法や改善までの期間、ご自身でできる対策までを網羅的に紹介します。

正しい知識を得て、早期に対策を始めるための一歩を踏み出しましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

髪が後退する症状の主なパターン

「髪が後退する」と一言でいっても、その現れ方は人それぞれです。薄毛の進行パターンを把握することは、ご自身の状態を客観的に理解する上で重要です。

主に、生え際と頭頂部から症状が現れるパターンに分けられます。

生え際からの後退(M字型)

額の両サイド、いわゆる「剃り込み」部分から後退していくパターンです。正面から見たときにアルファベットの「M」のように見えるため、M字型と呼ばれます。

自分でも鏡で確認しやすく、髪の後退を最初に自覚するきっかけになりやすい部位です。

頭頂部からの後退(O字型)

頭のてっぺん、いわゆる「つむじ」周辺から円形に薄くなっていくパターンです。アルファベットの「O」の形に似ていることからO字型と呼ばれます。

自分では直接見ることが難しく、他人からの指摘で初めて気づくケースも少なくありません。

前頭部から頭頂部にかけての後退(U字型)

生え際全体が後退し始め、M字型とO字型が同時に進行し、最終的につながって見えるパターンです。

アルファベットの「U」の字のように見えることからU字型と呼ばれ、薄毛がかなり進行した状態といえます。

髪の後退パターン

| パターン名 | 主な特徴 | 気づきやすさ |

|---|---|---|

| M字型 | 額の左右の生え際が後退する | 自分で気づきやすい |

| O字型 | 頭頂部が円形に薄くなる | 自分では気づきにくい |

| U字型 | 前頭部から頭頂部まで全体的に後退する | 薄毛が進行した状態 |

髪が後退する最大の原因はAGA(男性型脱毛症)

成人男性に見られる髪の後退や薄毛のほとんどは、AGA(男性型脱毛症)が原因です。

これは遺伝や男性ホルモンの影響が関与する進行性の脱毛症であり、思春期以降に発症する可能性があります。

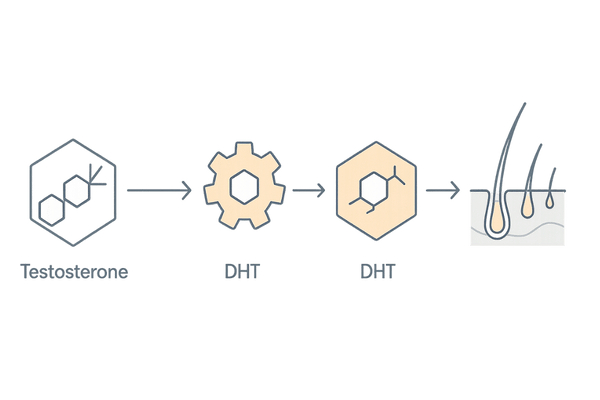

AGAを引き起こす男性ホルモン「DHT」

AGAの直接的な引き金となるのはジヒドロテストステロン(DHT)という強力な男性ホルモンです。

体内の男性ホルモン「テストステロン」が、毛根周辺に存在する還元酵素「5αリダクターゼ」と結合することでDHTに変換されます。

このDHTが毛乳頭細胞の受容体と結びつくと、脱毛を促す信号が発信されてしまいます。

AGA発症の主要な要素

| 要素 | 役割 | 補足 |

|---|---|---|

| テストステロン | DHTの元となる男性ホルモン | 筋肉や骨格の形成に重要 |

| 5αリダクターゼ | テストステロンをDHTに変換する酵素 | 生え際や頭頂部に多く存在する |

| DHT | ヘアサイクルを乱し脱毛を促す | AGAの主な原因物質 |

ヘアサイクルの乱れと髪の「軟毛化」

DHTの影響を受けると髪の毛の成長サイクル(ヘアサイクル)が乱れます。通常2〜6年ある「成長期」が数ヶ月から1年程度に短縮され、髪が太く長く成長する前に抜け落ちてしまうのです。

このサイクルが繰り返されることで髪の毛は細く、短く、色の薄い産毛のような状態(軟毛化)になり、地肌が透けて見えるようになります。

遺伝的要因との深い関係

AGAの発症しやすさは遺伝によって大きく左右されます。特に5αリダクターゼの活性度や、男性ホルモン受容体の感受性の高さは遺伝的要素が強いと考えられています。

ご家族に薄毛の方がいる場合、ご自身もAGAを発症する可能性が高いといえます。

AGA以外で髪の後退に関連する要因

髪の後退は主にAGAが原因ですが、生活習慣や他の要因がその進行を早めたり、症状を悪化させたりすることがあります。

健やかな髪を維持するためには、これらの要因についても理解しておくことが大切です。

生活習慣の乱れと頭皮への影響

栄養バランスの悪い食事、睡眠不足、喫煙などは頭皮の血行不良を招き、髪の成長に必要な栄養素が毛根まで届きにくくします。

特に髪の主成分であるタンパク質や、その合成を助けるビタミン・ミネラルが不足すると、髪は弱々しくなり、抜けやすくなります。

- 偏った食事(ジャンクフード、インスタント食品中心)

- 慢性的な睡眠不足

- 喫煙による血管収縮

ストレスによる血行不良

過度なストレスは自律神経のバランスを崩し、血管を収縮させて血行を悪化させます。この状態が続くと、頭皮が栄養不足に陥り、ヘアサイクルに悪影響を及ぼすことがあります。

また、ストレスはホルモンバランスの乱れを引き起こす一因にもなります。

間違ったヘアケアと頭皮環境

洗浄力の強すぎるシャンプーで皮脂を取りすぎたり、逆に洗い残しがあったりすると頭皮が乾燥したり、雑菌が繁殖したりして炎症を起こすことがあります。

頭皮は髪が育つ土壌です。頭皮環境の悪化は健康な髪の育成を妨げる大きな要因となります。

頭皮環境を悪化させるヘアケア

| 項目 | 内容 | 頭皮への影響 |

|---|---|---|

| 洗浄力の強いシャンプー | 必要な皮脂まで洗い流す | 乾燥、バリア機能の低下 |

| すすぎ残し | シャンプー剤が毛穴に詰まる | かゆみ、炎症、フケの原因 |

| 自然乾燥 | 雑菌が繁殖しやすくなる | ニオイ、かゆみの原因 |

クリニックで受けられる髪の後退へのアプローチ

髪の後退、特にAGAによる症状はセルフケアだけで改善するのは非常に困難です。

進行性のため、専門のクリニックで医学的根拠に基づいた治療を早期に開始することが改善への最も確実な道です。

進行を抑制する「守りの治療」(内服薬)

AGA治療の基本は進行を食い止めることです。フィナステリドやデュタステリドといった内服薬はAGAの原因であるDHTの生成を抑制します。

このことにより、ヘアサイクルの乱れを止め、抜け毛を減らして髪の後退を防ぎます。

発毛を促す「攻めの治療」(外用薬)

抜け毛を減らすと同時に、新たな髪を育てていく「攻め」の治療も重要です。ミノキシジル外用薬は頭皮の血行を促進し、毛母細胞に直接働きかけることで発毛を促します。

内服薬による「守り」と併用することで、より高い改善効果を期待できます。

AGA治療薬の主な役割

| 治療の分類 | 代表的な薬剤 | 主な作用 |

|---|---|---|

| 守りの治療(内服) | フィナステリド、デュタステリド | DHTの生成を抑制し、抜け毛を防ぐ |

| 攻めの治療(外用) | ミノキシジル | 血行を促進し、発毛を促す |

治療効果を高める補助的なアプローチ

投薬治療に加えて、クリニックではより高い効果を目指すための補助的な治療も行います。

髪の成長に必要な栄養素や成長因子を頭皮に直接注入する治療や、LEDの光を照射して毛母細胞を活性化させる治療などがあり、個々の症状に合わせて組み合わせます。

なぜ「自分だけ髪が後退している」と感じてしまうのか

鏡を見るたび、あるいはショーウィンドウに映る自分の姿を見て、「自分だけがどんどん薄くなっている」と強い孤独感や焦燥感に駆られる方々が多くいらっしゃいます。

髪の後退は単なる身体的な変化だけでなく、人の心にも大きな影響を与えます。なぜ、それほどまでに孤立感を深めてしまうのでしょうか。

変化が緩やかだからこそ募る不安

髪の後退はある日突然起こるわけではありません。毎日少しずつ、気づかないレベルで進行します。この「ゆっくりとした変化」が、かえって不安を増幅させます。

「いつの間にかこんなに後退していた」という衝撃が、あたかも自分だけが取り残されていくような感覚につながるのです。

他人の視線への過剰な意識

髪が後退し始めると「他人は自分の頭を見ているのではないか」という他者からの視線に敏感になります。

会話中に相手の視線が少しでも上にいくと頭髪をチェックされたように感じてしまい、自信を失い、コミュニケーション自体が苦痛になることもあります。

この心理状態が社会からの孤立感を生み出します。

髪の後退がもたらす心理的影響

| 要因 | 心理状態 | 行動への影響 |

|---|---|---|

| 緩やかな変化 | 気づいた時の衝撃、焦り | 頻繁に鏡で確認してしまう |

| 他人の視線 | 被害妄想、自信喪失 | 人との交流を避けるようになる |

| 過去との比較 | 喪失感、自己肯定感の低下 | 昔の写真を見られなくなる |

「昔の自分」という最も厳しい比較対象

最もつらいのは、過去のフサフサだった頃の自分との比較です。昔の写真を見るたびに「あの頃は…」とため息をつき、失われたものへの喪失感を強く感じます。

この比較は自己肯定感を著しく低下させ、「今の自分はダメだ」というネガティブな自己認識を強化してしまうのです。

私たちは患者さんが抱えるこうした深い心の悩みにも寄り添い、共に改善の道を探します。

治療開始から改善を実感するまでの期間

AGA治療はヘアサイクルに合わせて髪を育てていくため、効果を実感するまでにはある程度の時間が必要です。焦らず根気強く治療を続けることが何よりも大切です。

初期脱毛の発生(治療開始1ヶ月前後)

治療を開始して数週間から1ヶ月ほど経つと、一時的に抜け毛が増える「初期脱毛」が起こることがあります。

これは治療が効き始めている証拠で、乱れたヘアサイクルの古い髪が新しく生えてくる強い髪に押し出されることで起こる現象です。通常1〜2ヶ月で治まります。

産毛の発生と成長(3ヶ月~6ヶ月)

初期脱毛が終わる頃から治療部位に細く短い産毛が生え始めます。この産毛が治療を続けるうちに徐々に太く、長く、色濃い髪へと成長していきます。

この時期になると、少しずつ手触りや見た目に変化を感じ始める方が増えてきます。

見た目の変化を判断する目安(6ヶ月以降)

多くの方が治療効果をはっきりと実感するのは、治療開始から6ヶ月を過ぎた頃です。髪全体のボリュームが増し、地肌の透け感が改善されてきます。

治療効果を正しく判断するためには少なくとも6ヶ月間は治療を継続することが一つの目安となります。

AGA治療の一般的な経過

| 期間 | 主な状態の変化 | ご本人の実感 |

|---|---|---|

| 〜1ヶ月 | 初期脱毛が起こることがある | 不安を感じやすい時期 |

| 3〜6ヶ月 | 産毛が生え、徐々に太くなる | 抜け毛の減少や産毛を実感し始める |

| 6ヶ月以降 | 髪が太く長くなり、密度が増す | 明らかな改善を実感する方が多い |

治療効果を後押しするセルフケア

クリニックでの治療と並行して、日々のセルフケアを見直すことで治療効果をさらに高めることが可能です。髪が育ちやすい体内環境・頭皮環境を整えましょう。

髪の成長を支える食生活

髪はタンパク質(ケラチン)でできています。

良質なタンパク質を基本に、その合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を良くするビタミン類をバランス良く摂取することが重要です。

- タンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)

- 亜鉛(牡蠣、レバー、牛肉)

- ビタミンB群、ビタミンE

質の高い睡眠の確保

髪の成長を促す「成長ホルモン」は睡眠中に最も多く分泌されます。特に眠り始めの深いノンレム睡眠時に分泌が活発になります。

毎日6〜8時間程度の十分な睡眠時間を確保し、就寝前のスマートフォン操作を控えるなど睡眠の質を高める工夫をしましょう。

正しいシャンプーの方法

シャンプーは髪ではなく頭皮を洗う意識で行います。指の腹を使い、マッサージするように優しく洗いましょう。爪を立ててゴシゴシ洗うのは頭皮を傷つける原因になるので禁物です。

シャンプー剤やコンディショナーのすすぎ残しがないよう、十分に洗い流すことも大切です。

髪の健康を支える栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の再合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |

| ビタミン類 | 頭皮の血行促進、新陳代謝を促す | 緑黄色野菜、果物、玄米 |

Q&A

髪の後退や治療に関して、患者さんからよくいただくご質問にお答えします。

- 治療をやめたら元に戻ってしまいますか?

-

AGAは進行性の脱毛症のため、治療を完全にやめてしまうと薬で抑制されていた症状が再び現れ始め、時間をかけて治療前の状態に戻っていきます。

改善した状態を維持するためには治療を継続することが重要です。

ただし症状が安定すれば、医師の判断で薬の量や種類を調整することは可能です。

- 治療に副作用はありますか?

-

どのような医薬品にも副作用のリスクはありますが、AGA治療薬で重篤な副作用が起こる頻度は非常に稀です。

内服薬ではごく稀に性機能の低下や肝機能障害、外用薬では塗布部位のかゆみやかぶれなどが報告されています。

当院では定期的な診察と血液検査を通じて、患者さんの安全を第一に考えながら治療を進めますのでご安心ください。

- 市販の育毛剤では改善しませんか?

-

市販の「育毛剤」の多くは頭皮環境を整えることを目的とした医薬部外品であり、AGAの進行を止めたり、新たな髪を生やしたりする「発毛効果」は認められていません。

一方でクリニックで処方する治療薬は医学的に発毛効果が証明された「医薬品」です。

髪の後退を本気で改善したいのであれば、医療機関での治療を選択することをお勧めします。

医薬品と医薬部外品の違い

分類 目的 効果・効能 医薬品(治療薬) 病気の治療 発毛、脱毛の進行予防(AGAに対して) 医薬部外品(育毛剤) 防止、衛生 フケ、かゆみを防ぐ、頭皮を健やかに保つ

以上

参考文献

FUKUYAMA, Masahiro; ITO, Taisuke; OHYAMA, Manabu. Alopecia areata: Current understanding of the pathophysiology and update on therapeutic approaches, featuring the Japanese Dermatological Association guidelines. The Journal of dermatology, 2022, 49.1: 19-36.

KINOSHITA-ISE, Misaki; FUKUYAMA, Masahiro; OHYAMA, Manabu. Recent advances in understanding of the etiopathogenesis, diagnosis, and management of hair loss diseases. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.9: 3259.

MANABE, Motomu, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of male‐pattern and female‐pattern hair loss, 2017 version. The Journal of Dermatology, 2018, 45.9: 1031-1043.

INABA, Masumi; INABA, Yoshitaka. Androgenetic alopecia: modern concepts of pathogenesis and treatment. Springer Science & Business Media, 2013.

LEE, W. S., et al. Guidelines for management of androgenetic alopecia based on BASP classification–the Asian consensus committee guideline. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2013, 27.8: 1026-1034.

VAROTHAI, Supenya; BERGFELD, Wilma F. Androgenetic alopecia: an evidence-based treatment update. American journal of clinical dermatology, 2014, 15: 217-230.