頭皮のかゆみやフケ、べたつきに悩んでいませんか。その原因は、あなたの頭皮にいる「マラセチア菌」という常在菌の異常増殖かもしれません。

多くの人がこの菌による頭皮トラブルを抱えており、市販のシャンプーで対策を考えています。しかし、数ある製品の中からどれを選べば良いのか迷ってしまいます。

この記事ではマラセチア菌の基本知識から市販シャンプーの有効成分の見分け方、正しい使い方までを詳しく解説します。適切なセルフケアで健やかな頭皮環境を取り戻しましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

マラセチア菌とは – 頭皮トラブルの常在菌

まず、頭皮トラブルの原因となるマラセチア菌がどのようなものなのかを正しく理解することが、対策の第一歩です。

誰の頭皮にも存在する常在菌

マラセチア菌(マラセチア・フルフル)はカビ(真菌)の一種で、健康な人の皮膚や頭皮にも存在する「常在菌」です。

皮脂を栄養源として生きており、通常は他の菌とバランスを取りながら、特に問題を起こすことなく共存しています。

なぜフケやかゆみを引き起こすのか

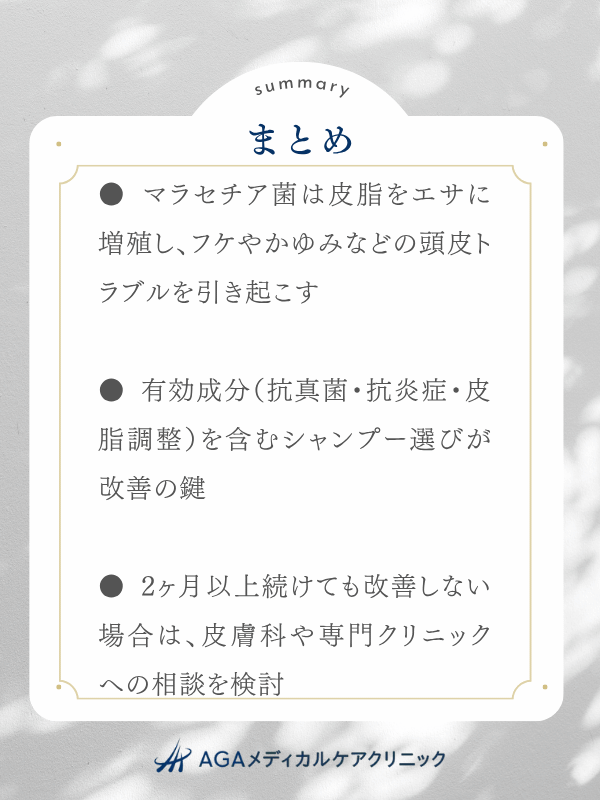

何らかの原因で皮脂の分泌が過剰になったり、頭皮の免疫力が低下したりすると、マラセチア菌は皮脂をエサにして異常に増殖します。

増殖したマラセチア菌は皮脂を分解する過程で「遊離脂肪酸」という刺激物質を産生します。

この物質が頭皮を刺激してターンオーバー(新陳代謝)を乱すことで、かゆみや炎症、そして大量のフケ(脂漏性皮膚炎)を引き起こすのです。

マラセチア菌による頭皮トラブル発生の流れ

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| 1. 要因発生 | 皮脂の過剰分泌、免疫力低下など |

| 2. 菌の増殖 | マラセチア菌が皮脂をエサに異常増殖 |

| 3. 刺激物質の産生 | 皮脂分解の過程で遊離脂肪酸が発生 |

| 4. 症状発現 | 頭皮が刺激され、炎症・かゆみ・フケが発生 |

脂漏性皮膚炎との深い関係

マラセチア菌の異常増殖によって引き起こされる代表的な皮膚疾患が「脂漏性皮膚炎」です。頭皮や顔のTゾーンなど皮脂の分泌が盛んな部位に発症しやすく、赤みやフケ、かゆみを伴います。

成人のフケ症の多くは、この脂漏性皮膚炎の軽い症状であると考えられています。

なぜマラセチア菌は増殖するのか

マラセチア菌は特定の条件下で増殖しやすくなります。ご自身の生活習慣やヘアケアが当てはまっていないか確認してみましょう。

皮脂の過剰分泌

マラセチア菌の主な栄養源は皮脂です。

脂っこい食事の多い食生活やホルモンバランスの乱れ、ストレスなどによって皮脂が過剰に分泌されると、菌が増殖しやすい環境が整ってしまいます。

汗や湿気による頭皮環境の悪化

マラセチア菌は高温多湿の環境を好みます。夏場の汗や洗髪後に髪を乾かさない習慣は頭皮の湿度を高め、菌の温床となります。

帽子を長時間かぶることも、頭皮を蒸れさせる原因になるので注意が必要です。

不適切なヘアケア習慣

洗浄力の強すぎるシャンプーで皮脂を取りすぎると、頭皮はかえって皮脂を過剰に分泌しようとします。

また、すすぎ残しがあるとシャンプーの成分が頭皮に残り、毛穴を詰まらせたり刺激となったりして頭皮環境を悪化させます。

マラセチア菌を増やす生活習慣の例

| 分類 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 食事 | 揚げ物や脂肪分の多い食事、甘いものの過剰摂取 |

| ヘアケア | 1日に何度もシャンプーする、洗髪後に乾かさない |

| 生活習慣 | 睡眠不足、過度なストレス、運動不足 |

生活習慣の乱れとストレス

睡眠不足や不規則な生活、精神的なストレスは、ホルモンバランスや自律神経の乱れにつながります。

これらの乱れは皮脂の分泌量をコントロールする機能を低下させたり、皮膚の免疫力を弱めたりするため、マラセチア菌が増殖しやすい状態を招きます。

市販シャンプーの有効成分を見極める

マラセチア菌による頭皮トラブルを改善するためには、原因菌に直接働きかける成分や、頭皮環境を整える成分が配合されたシャンプーを選ぶことが重要です。

抗真菌成分の種類と働き

マラセチア菌の増殖を抑える「抗真菌成分」が配合されているかが、シャンプー選びの最も重要なポイントです。

市販の薬用シャンプーによく含まれる代表的な成分を知っておきましょう。

主な抗真菌成分とその特徴

| 成分名 | 主な働き |

|---|---|

| ミコナゾール硝酸塩 | 菌の増殖を抑え、フケ・かゆみを防ぐ |

| ピロクトンオラミン | 殺菌作用があり、頭皮を清潔に保つ |

頭皮の炎症を抑える成分

すでにかゆみや赤みといった炎症が起きている場合、それを鎮める成分も有効です。

「抗炎症成分」が配合されている製品は、不快な症状を和らげるのに役立ちます。

主な抗炎症成分の例

| 成分名 | 働き |

|---|---|

| グリチルリチン酸ジカリウム | 炎症を抑え、肌荒れを防ぐ |

皮脂の分泌を調整する成分

頭皮のべたつきが気になる場合は、皮脂のバランスを整える成分にも注目しましょう。

ビタミン類などがその役割を担います。

シャンプー選びで失敗しないためのポイント

有効成分以外にも、自分の頭皮に合ったシャンプーを見つけるために確認すべき点がいくつかあります。

自分の頭皮タイプを理解する

頭皮は乾燥肌、脂性肌(オイリー肌)、混合肌など、人によってタイプが異なります。自分の頭皮がどのタイプかを知り、それに合った製品を選ぶことが大切です。

例えば、脂性肌の人が保湿力の高すぎるシャンプーを使うと、かえってべたつきが悪化することがあります。

頭皮タイプ別の特徴

| 頭皮タイプ | 主な特徴 |

|---|---|

| 脂性肌 | 夕方になると髪がべたつく、フケが湿っている |

| 乾燥肌 | 頭皮がつっぱる感じがする、フケが乾燥してパラパラしている |

| 混合肌 | 額や生え際はべたつくが、頭頂部は乾燥している |

洗浄成分の種類と特徴

シャンプーの洗浄力は、主成分である界面活性剤の種類によって決まります。

洗浄力が強すぎると頭皮の乾燥を招き、弱すぎると皮脂や汚れを落としきれません。頭皮の状態に合わせて選びましょう。

- 高級アルコール系(ラウレス硫酸Naなど) 洗浄力が強い

- アミノ酸系(ココイルグルタミン酸Naなど) マイルドな洗浄力

- ベタイン系(コカミドプロピルベタインなど) 低刺激でマイルド

添加物の有無を確認する

頭皮が敏感になっている時は、刺激となりうる添加物が少ない製品を選ぶのが賢明です。

香料、着色料、防腐剤(パラベン)、シリコンなどが含まれていない「無添加」や「低刺激」と表示された製品を試してみるのも良いでしょう。

「ただ洗うだけ」からの卒業 – セルフケアとの向き合い方

フケやかゆみに悩む時、私たちはつい「しっかり洗って菌をなくさなければ」と考えがちです。

しかし、その真面目さや焦りが、かえって症状を悪化させる落とし穴になっているかもしれません。

フケ=不潔という誤解が招く洗いすぎ

肩に落ちるフケを見て、「不潔に思われているかもしれない」と不安になる気持ちは、誰しもが経験するものです。

この心理から、一日に何度もシャンプーをしたり、爪を立ててゴシゴシ洗ったりしてしまいがちです。

しかし、この「洗いすぎ」こそが頭皮のバリア機能を壊し、必要な皮脂まで奪ってしまうことで、乾燥やさらなる皮脂の過剰分泌を招く悪循環の原因となります。

フケは不潔の証ではなく、頭皮が出している「バランスが崩れている」というサインなのです。

症状が改善しない時の心理的な焦り

「薬用シャンプーを使っているのに、なぜ良くならないんだ」。

期待してセルフケアを始めたのに効果が見えないと、焦りや不安が募ります。そして、「もっと強いシャンプーはないか」「もっと頻繁に洗うべきか」と、さらに過剰なケアへと向かってしまうことがあります。

この焦りやストレス自体が自律神経を乱し、頭皮環境に悪影響を与えることを知っておくことが重要です。

一度立ち止まり、自分のケア方法が本当に頭皮のためになっているかを見直す冷静さが必要です。

市販品でケアする期間の現実的な目安

市販の薬用シャンプーは、あくまで医薬部外品であり、医薬品とは異なります。

頭皮のターンオーバーは約1ヶ月周期であるため、効果を判断するには少なくとも1〜2ヶ月は同じ製品を正しい方法で使い続ける必要があります。

数日で劇的に変わるものではないと理解し、長期的な視点で頭皮環境を「育てる」という意識を持つことが、心の負担を軽くします。

正しいシャンプー方法で効果を高める

せっかく良いシャンプーを選んでも、使い方が間違っていては効果が半減してしまいます。毎日の洗髪を見直してみましょう。

洗髪前のブラッシングの重要性

シャンプー前には乾いた髪を優しくブラッシングしましょう。髪の絡まりをほどき、頭皮の血行を促進すると同時に、大きなホコリや汚れを浮き上がらせることができます。

このひと手間でシャンプーの泡立ちが良くなり、洗浄効果が高まります。

指の腹を使った丁寧な頭皮マッサージ

シャンプーをしっかりと泡立てたら、爪を立てずに指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。特に皮脂の多い生え際や頭頂部は念入りに行います。

髪の毛そのものを洗うというより、頭皮の毛穴汚れを揉み出すイメージです。

すすぎ残しを防ぐためのポイント

シャンプー剤やコンディショナーが頭皮に残ると、毛穴詰まりや刺激の原因になります。

洗う時にかけた時間の2倍くらいの時間をかけて、髪の根元からしっかりとすすぎましょう。特に耳の後ろや襟足は残りやすいので意識して洗い流します。

シャンプー時の注意点

| 段階 | ポイント |

|---|---|

| 予洗い | シャンプー前にお湯だけで1〜2分洗い、汚れの7割を落とす |

| 洗髪 | シャンプーは手のひらで泡立ててから頭皮につける |

| すすぎ | シャワーヘッドを頭皮に近づけ、ぬめり感がなくなるまでしっかり流す |

ドライヤーでの正しい乾かし方

洗髪後はタオルで優しく水分を拭き取り、すぐにドライヤーで乾かします。濡れたまま放置すると雑菌が繁殖しやすくなります。

ドライヤーは頭皮から20cm以上離し、同じ場所に熱風が当たり続けないように動かしながら、髪の根元から乾かしていくのがコツです。

シャンプーだけで改善しない場合の選択肢

市販のシャンプーを2ヶ月以上試しても症状が改善しない、あるいは悪化する場合は自己判断でのケアには限界があります。専門医への相談を検討しましょう。

症状が悪化するケースとは

フケやかゆみに加え、ただれやジクジクした滲出液、強い赤み、脱毛などが見られる場合は単なるマラセチア菌の問題だけでなく、他の皮膚疾患の可能性や症状が重症化しているサインです。

このような場合は速やかに皮膚科や薄毛治療専門のクリニックを受診してください。

専門医への相談を検討すべきサイン

| 症状 | 考えられる状態 |

|---|---|

| フケが黄色く、ベタベタしている | 脂漏性皮膚炎が進行している可能性 |

| 強いかゆみで眠れない | 炎症が強く、掻き壊しによる二次感染のリスク |

| 抜け毛が増えた | 脂漏性脱毛症やAGAなどを併発している可能性 |

医療機関で受けられる治療法

医療機関では市販品よりも濃度の高い抗真菌成分を含む塗り薬や、炎症を抑えるステロイド外用薬、かゆみを抑える内服薬などが処方されます。

また、皮脂の分泌をコントロールするために、ビタミン剤の内服などを併用することもあります。

専門医に相談するタイミングの目安

市販の薬用シャンプーを1〜2ヶ月間、正しい方法で使用しても改善が見られない場合が、一つの受診の目安です。

症状が長引くと炎症が慢性化して治療が難しくなったり、抜け毛の原因になったりすることもあります。早めに専門家の診断を仰ぐことが早期改善への近道です。

マラセチア毛包炎に戻る

マラセチア菌に効くシャンプーに関するよくある質問

- 抗真菌シャンプーは毎日使っても良いですか?

-

製品の使用方法に従うのが基本です。毎日使用できる製品もあれば、週に数回の使用を推奨している製品もあります。

使い始めは毎日使用し、症状が改善してきたら頻度を減らすといった使い方を指示されることもあります。

過度な使用は頭皮の乾燥を招く可能性もあるため、説明書をよく確認してください。

- 効果はどのくらいで実感できますか?

-

効果の現れ方には個人差がありますが、一般的には2週間から1ヶ月程度でかゆみやフケの減少といった変化を感じ始める方が多いです。

ただし、これは正しいシャンプー選びと使用方法が前提です。頭皮環境が根本的に改善するには、さらに時間が必要です。

- 症状が良くなったら普通のシャンプーに戻しても良いですか?

-

再発予防のために、すぐにやめるのはお勧めしません。

症状が改善した後も、週に1〜2回は抗真菌成分配合のシャンプーを継続し、普段は低刺激性のシャンプーを使うなど組み合わせて使用するのが良いでしょう。

マラセチア菌は常在菌なので、頭皮環境が悪化すれば再び増殖する可能性があります。

- 脂漏性皮膚炎と診断されたら、もう市販のシャンプーでは駄目ですか?

-

医師の治療と並行して、市販の抗真菌シャンプーの使用を勧められる場合があります。

脂漏性皮膚炎と診断された場合は自己判断で市販品を使い続けるのではなく、まずは医師の指示に従うことが最も重要です。

治療の一環としてどのシャンプーを使うべきか、医師に相談してください。

参考文献

KAMAMOTO, C. S. L., et al. Cutaneous fungal microbiome: Malassezia yeasts in seborrheic dermatitis scalp in a randomized, comparative and therapeutic trial. Dermato-endocrinology, 2017, 9.1: e1361573.

HIRUMA, Midori, et al. Genotype analyses of human commensal scalp fungi, Malassezia globosa, and Malassezia restricta on the scalps of patients with dandruff and healthy subjects. Mycopathologia, 2014, 177.5: 263-269.

TAGUCHI, Norihito, et al. Preliminary evaluation of a commercial shampoo and fine bubble bathing in the treatment of canine atopic dermatitis: A single‐blinded, randomised, controlled study. Veterinary Dermatology, 2024, 35.4: 400-407.

BOND, Ross, et al. Biology, diagnosis and treatment of Malassezia dermatitis in dogs and cats Clinical Consensus Guidelines of the World Association for Veterinary Dermatology. Veterinary dermatology, 2020, 31.1: 27-e4.

THONGKAO, Kanittada, et al. Anti-hair loss and hair care properties from tropical halophyte, seablite (Suaeda maritima) root extract. Research Journal of Pharmacy and Technology, 2024, 17.12: 6008-6014.