抜け毛や薄毛が気になるとき、育毛剤や生活習慣の見直しと合わせて注目したいのが「ビタミン」の力です。特にビタミンB群とビタミンDは、髪の成長や頭皮の健康維持に深く関わっています。

この記事では、それぞれのビタミンが持つ育毛効果や抜け毛予防への働きを、医学的な観点から詳しく解説します。

ビタミンが不足する原因から食事やサプリメントでの効果的な摂取方法、そしてクリニックでできる専門的なアプローチまで、髪の悩みを解決するための知識をお届けします。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

育毛にビタミンが重要な理由 – 髪の健康を支える土台作り

ビタミンは私たちの体が正常に機能するために欠かせない栄養素ですが、髪の健康にとっても非常に重要な役割を担っています。

健やかな髪を育むためにはその土台となる頭皮環境と、髪の材料をしっかり供給する体内の働きが整っている必要があります。

髪の主成分「ケラチン」とビタミンの関係

髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質からできています。私たちが食事から摂取したタンパク質は、一度アミノ酸に分解され、体内で再びケラチンとして合成されます。

ビタミンB群は、このアミノ酸の代謝やタンパク質の再合成を助ける「補酵素」として働き、スムーズなケラチン作りをサポートします。

頭皮の血行促進と栄養供給

髪を育てる毛母細胞は毛細血管から送られてくる栄養素と酸素を受け取って活動します。

ビタミンEやナイアシン(ビタミンB群の一種)には血管を広げて血行を促進する働きがあり、頭皮の隅々まで栄養を届ける手助けをします。

血行が良い健康な頭皮環境は、育毛の基本です。

ビタミン不足が引き起こす髪のトラブル

特定のビタミンが不足すると、髪の成長に直接的な影響が出ることがあります。

例えば、ビオチンが不足すると脱毛や白髪のリスクが高まり、亜鉛の吸収を助けるビタミンCが不足すると、髪の主成分であるコラーゲンの生成が滞ります。

ビタミン不足は、抜け毛や髪質の低下といったトラブルの引き金になるのです。

ビタミン不足のサイン

| ビタミンの種類 | 不足時の主な髪・頭皮への影響 |

|---|---|

| ビタミンB群 | 皮膚炎、脂漏性皮膚炎、抜け毛、白髪 |

| ビタミンD | 脱毛、休止期毛の増加 |

| ビタミンA・C・E | 頭皮の乾燥、血行不良、髪のパサつき |

抜け毛予防に働く「ビタミンB群」の種類とそれぞれの効果

「ビタミンB群」は単一のビタミンではなく、8種類のビタミンの総称です。

それぞれが互いに協力し合いながら、エネルギー代謝や細胞の新陳代謝といった生命活動の根幹を支えています。

髪の健康においては、特に以下のビタミンが重要です。

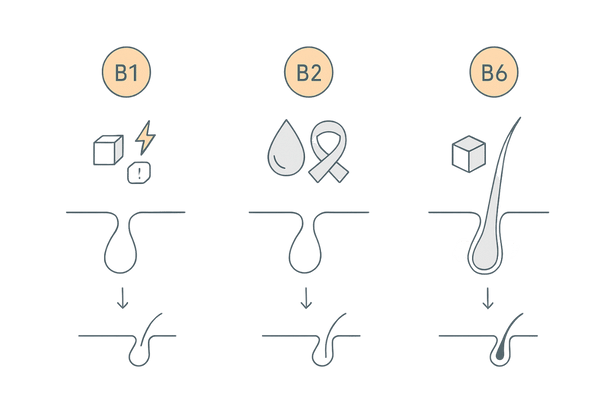

エネルギー代謝を助けるビタミンB1・B2

ビタミンB1は糖質の代謝、ビタミンB2は脂質の代謝をサポートし、私たちが活動するためのエネルギーを作り出します。

毛母細胞が活発に分裂して髪を成長させるためには、大量のエネルギーが必要です。これらのビタミンは、そのエネルギー供給を円滑にする重要な役割を担います。

頭皮の新陳代謝を促すビタミンB6

ビタミンB6はタンパク質(アミノ酸)の代謝に深く関わるビタミンです。ケラチンの合成を助けるだけでなく、皮脂の分泌をコントロールする働きもあります。

頭皮の皮脂バランスを整え、健康な状態に保つことで脂漏性皮膚炎などの頭皮トラブルを防ぎ、抜け毛の予防につなげます。

ビタミンB群の主な育毛への働き

| ビタミンBの種類 | 主な働き | 髪への貢献 |

|---|---|---|

| B1(チアミン) | 糖質の代謝 | 毛母細胞へのエネルギー供給 |

| B2(リボフラビン) | 脂質の代謝、細胞の再生 | 頭皮の健康維持、皮脂バランス調整 |

| B6(ピリドキシン) | タンパク質の代謝 | ケラチン合成の促進、皮脂抑制 |

髪の主成分の合成を助けるビオチン(ビタミンB7)

ビオチンは皮膚や髪の健康維持に深く関わることから「美容ビタミン」とも呼ばれます。特にケラチンの合成を促進する働きが知られており、強く健康な髪を育てる上で重要な役割を果たします。

不足すると脱毛や白髪の原因になることもあります。

赤血球を作り出す葉酸・ビタミンB12

葉酸とビタミンB12は、協調して赤血球の生産を助けるビタミンです。

赤血球は体中に酸素を運ぶ重要な役割を担っています。頭皮の毛母細胞も、活動するためには十分な酸素を必要とします。

これらのビタミンは貧血を防ぎ、頭皮への酸素供給をサポートすることで、間接的に育毛を支えます。

近年注目される「ビタミンD」と発毛の深い関係

ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、骨を丈夫にすることで知られていますが、近年の研究で髪の毛の成長にも深く関与していることが明らかになってきました。

特に毛包のサイクルに直接影響を与える可能性が指摘されています。

ビタミンDの基本的な働きとは

ビタミンDは体内の様々な細胞の増殖や分化を調節する、ホルモンのような働きを持つ脂溶性ビタミンです。

免疫機能の調整や炎症の抑制など、その役割は多岐にわたります。皮膚が紫外線を浴びることで体内でも生成されるという特徴があります。

毛包のサイクルを正常化する「ビタミンD受容体」

髪の毛を作り出す器官である「毛包」には「ビタミンD受容体(VDR)」と呼ばれる、ビタミンDを受け取るためのアンテナが存在します。

この受容体は毛包が正常なヘアサイクルを維持するために重要な役割を担っていると考えられています。

ビタミンDが不足すると、この受容体の働きが鈍る可能性があります。

- 成長期:髪が伸びる期間

- 退行期:成長が止まる期間

- 休止期:髪が抜ける期間

休止期の毛包を成長期へ導く可能性

研究段階ではありますが、ビタミンDには成長を終えて休止期に入った毛包を再び成長期へと誘導する働きを助ける可能性があるとされています。

円形脱毛症の患者で血中のビタミンD濃度が低い傾向があるという報告もあり、ビタミンDが毛包の再生や発毛のきっかけ作りに、何らかの形で関わっていることが示唆されています。

ビタミンDの髪への期待される効果

| 作用点 | 期待される働き |

|---|---|

| 毛包のビタミンD受容体 | ヘアサイクルの正常な維持 |

| 休止期の毛包 | 成長期への移行をサポートする可能性 |

| 免疫系 | 自己免疫性の脱毛症に対する防御機能 |

ビタミンB群を効率よく摂取するための食事法

ビタミンB群は単独ではなくチームで働くため、特定のB群だけを摂取するのではなく、全体をバランス良く摂ることが大切です。

日々の食事で意識すべきポイントを紹介します。

ビタミンB群が豊富な食材

ビタミンB群は豚肉、レバー、魚類、卵、豆類、玄米など、幅広い食品に含まれています。

特に豚肉にはビタミンB1が、レバーにはビタミンB2、B6、B12、ビオチン、葉酸が多く含まれており、積極的に取り入れたい食材です。

ビタミンB群を多く含む代表的な食品

| ビタミンの種類 | 多く含まれる食品 |

|---|---|

| B1, B6 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ |

| B2, ビオチン | レバー、卵、納豆、乳製品 |

| 葉酸, B12 | レバー、アサリ、シジミ、緑黄色野菜 |

水溶性ビタミンの性質と調理のポイント

ビタミンB群は水に溶けやすい「水溶性ビタミン」です。そのため、茹でたり煮たりすると栄養素が煮汁に溶け出してしまいます。また、熱に弱い性質を持つものもあります。

炒め物や、スープや味噌汁のように汁ごといただける調理法を選ぶと、効率よく摂取できます。

バランスの良い食事メニューの例

理想は主食・主菜・副菜がそろった「一汁三菜」の和食スタイルです。

例えば主食を玄米ごはんにし、主菜を豚肉の生姜焼き、副菜にほうれん草のおひたしや納豆、汁物にアサリの味噌汁を組み合わせることで、多くのビタミンB群を一度に摂取できます。

ビタミンDを増やす二つの方法 – 食事と日光浴

ビタミンDは食品から摂取する方法と、皮膚で紫外線を浴びて生成する方法の二つがあります。

現代人は室内で過ごす時間が長く、不足しがちな栄養素の一つなので、両方を意識することが重要です。

ビタミンDを多く含む食品

ビタミンDは魚類ときのこ類に多く含まれています。特にサケ、サンマ、イワシなどの脂肪分の多い魚や、干しシイタケ、キクラゲなどが良い供給源です。

魚が苦手な方は、きのこ類を積極的に食事に取り入れましょう。

ビタミンDが豊富な食品

| 食品群 | 代表的な食品 |

|---|---|

| 魚類 | サケ、サンマ、イワシ、アンコウの肝 |

| きのこ類 | 干しシイタケ、キクラゲ、マイタケ |

| その他 | 卵、乳製品 |

日光浴の適切な時間と注意点

日光を浴びることで、体内でビタミンDを生成できます。夏場であれば、日中の時間帯に木陰で30分程度、冬場であれば1時間程度の日光浴が目安です。

ただし、日焼けやシミを防ぐため、顔には日焼け止めを塗り、腕や足などで日光を浴びるように工夫すると良いでしょう。ガラス越しの日光では効果がありません。

- 過度な日焼けは避ける

- 夏は15~30分、冬は30~60分が目安

- ガラス越しは効果が薄い

食事と日光浴の組み合わせが重要

天候が悪い日や、日中に外出が難しい日もあるため、日光浴だけに頼るのは現実的ではありません。

日常的にビタミンDを含む食品を食事に取り入れつつ、晴れた日には意識的に日光を浴びるというように、両方を組み合わせることが安定したビタミンD確保の鍵です。

サプリメントだけでは解決しない「隠れ栄養失調」の落とし穴

「食事で補うのは大変だから、サプリメントで手軽に済ませたい」と考える方は少なくありません。しかし、ただサプリを飲むだけでは、期待した効果が得られないケースが実は多くあります。

当院では、その背景にある「栄養素の利用効率」という視点を重視しています。

なぜサプリを飲んでも効果が出にくいのか

高価なサプリメントを飲んでいるのに、体感が薄い。その原因は、摂取した栄養素を体がうまく「吸収」し、「利用」できていないことにあるかもしれません。

栄養は口から入れれば終わりではなく、腸で吸収され、血液で運ばれ、必要な細胞で使われて初めて意味をなします。

この一連の流れのどこかに問題があると、効果は半減してしまいます。

腸内環境と栄養吸収率の関係

栄養素の吸収が行われる主戦場は「腸」です。腸内環境が悪化していると、せっかく摂取したビタミンも十分に吸収されず、大半が体外に排出されてしまいます。

慢性的な便秘や下痢がある方は、まず腸内環境を整えることが、サプリメントの効果を高めるための第一歩です。

ストレスがビタミンを大量消費する事実

現代社会で避けて通れないのが「ストレス」です。精神的なストレスを感じると、体はそれに対抗するために大量のビタミンB群やビタミンCを消費します。

つまり、ストレスが多い人ほど、通常よりも多くのビタミンが必要になるのです。

サプリで補っているつもりが、ストレスで消費される分に追いついていない「自転車操業」の状態に陥っている可能性があります。

栄養素の利用を妨げる要因

| 要因 | 内容 | 対策 |

|---|---|---|

| 腸内環境の悪化 | 栄養の吸収率が低下する | 発酵食品や食物繊維の摂取 |

| 慢性的なストレス | ビタミン類が大量に消費される | 十分な睡眠、リラックスできる時間を持つ |

| 他の栄養素の不足 | 栄養素はチームで働くため効率が落ちる | バランスの取れた食事を基本とする |

抜け毛が気になる方がクリニックでできること

食事や生活習慣の改善を試みても抜け毛が減らない場合、あるいは急激に抜け毛が増えた場合は、自己判断で様子を見ずに専門のクリニックに相談することが重要です。

薄毛の原因は多岐にわたり、適切な対策を行うためには正確な診断が不可欠です。

専門医による正確な原因の診断

医師による問診や視診、マイクロスコープを用いた頭皮の状態観察などを通して、抜け毛の根本的な原因を探ります。

ビタミン不足によるものなのか、AGA(男性型脱毛症)や円形脱毛症など他の疾患が原因なのかを鑑別します。

血液検査による栄養状態の把握

詳細な血液検査を行うことで、どのビタミンやミネラルが不足しているのかを客観的な数値で把握できます。

この結果に基づいて、本当に必要な栄養素を特定し、食事指導やサプリメントの処方を個別に行うことで、的確なアプローチが可能になります。

症状に応じた治療法の提案

診断の結果、AGAが原因であれば内服薬や外用薬による治療を、栄養不足が原因であれば栄養指導やサプリメント処方、頭皮への直接的な栄養補給を行うメソセラピーなどを提案します。

一人ひとりの原因と状態に合わせた最適な治療計画を立てることが、改善への近道です。

クリニックでの主なアプローチ

| アプローチ | 内容 |

|---|---|

| 内服薬・外用薬治療 | AGAの進行を抑制し、発毛を促す(フィナステリド、ミノキシジルなど) |

| メソセラピー | 成長因子やビタミンなどを頭皮に直接注入し、毛母細胞を活性化させる |

| LED治療 | 特定の波長の光を照射し、血行促進や細胞の活性化を図る |

育毛とビタミンに関するよくある質問

- 特定のビタミンだけを大量に摂れば効果はありますか?

-

いいえ、お勧めできません。

ビタミンは互いに協調して働くため、一つの種類だけを極端に多く摂取しても、他のビタミンが不足していると十分に機能しません。

また、脂溶性ビタミン(A, D, E, K)は過剰摂取すると体内に蓄積し、副作用を起こす可能性があります。

バランス良く摂取することが最も重要です。

- サプリメントはいつ飲むのが良いですか?

-

サプリメントは食品ですので、基本的にはいつ飲んでも構いません。一般的には、消化・吸収を助けるために食後に飲むことが推奨されています。

水溶性のビタミンB群やCは体内に留まる時間が短いため、製品によっては1日の摂取量を数回に分けて飲む方が効果的な場合もあります。

- 効果はどのくらいで実感できますか?

-

髪にはヘアサイクルがあるため、栄養状態が改善されてから効果が目に見えるまでには、最低でも3か月から6か月はかかります。

新しい健康な髪が成長し、ある程度の長さに伸びるまでの時間が必要です。焦らずに、まずは半年間を目安に継続することが大切です。

- 亜鉛やプロテインと一緒に摂っても大丈夫ですか?

-

はい、問題ありません。むしろ、育毛にとっては非常に良い組み合わせです。

髪の主成分であるタンパク質(プロテイン)、その合成を助ける亜鉛、そして代謝をサポートするビタミンB群は髪を育てるための三本柱とも言えます。

これらを一緒に摂取することで、相乗効果が期待できます。

参考文献

WANG, Ruilong, et al. Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Molecular Nutrition & Food Research, 2024, 68.22: 2400652.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

SAINI, Kriteeka; MYSORE, Venkataram. Role of vitamin D in hair loss: A short review. Journal of cosmetic dermatology, 2021, 20.11: 3407-3414.

COERDT, Kathleen M.; GOGGINS, Clare A.; KHACHEMOUNE, Amor. Vitamins A, B, C, and D: A short review for the dermatologist. Alternative Therapies in Health and Medicine, 2021, 27.4: 41-48.

THOMPSON, Jordan M., et al. The role of micronutrients in alopecia areata: a review. American journal of clinical dermatology, 2017, 18.5: 663-679.

HOSKING, Anna-Marie; JUHASZ, Margit; ATANASKOVA MESINKOVSKA, Natasha. Complementary and alternative treatments for alopecia: a comprehensive review. Skin appendage disorders, 2019, 5.2: 72-89.