「お酒を飲むと顔が赤くなるのは血管が広がり血行が良くなっているから」と理解している方は多くいます。しかし、このアルコールによる血管拡張作用は、薄毛対策においては誤解を生みやすい現象です。

一時的な血行促進の裏側で、アルコールは頭皮や毛根に対して薄毛を加速させる複数の負の影響を及ぼします。特にAGA(男性型脱毛症)の治療を進める上で、飲酒習慣は治療効果を大きく左右する要因となります。

本記事ではアルコール摂取が引き起こす血管拡張の真実と、その後に起こる全身の血流変化が、いかに薄毛や抜け毛のリスクを高めるのかを医学的見地から詳しく解説します。

薄毛治療の成功を目指すために、飲酒と体の反応について正しい知識を身につけましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

アルコールが引き起こす薄毛の「勘違い」と本当の理由

飲酒と薄毛の関係について、患者さんから「お酒は血行を良くするから髪に良いのでは?」という質問をよく受けます。

飲酒による血管拡張作用は一時的なものであり、その後の体の反応が薄毛の進行に大きく関わります。

飲酒直後に起こる血管拡張の正体

アルコールが体内に吸収されると、アセトアルデヒドという物質が生成され、これが血管を拡張させます。特に顔や皮膚の表面の血管が広がるため、体が温かくなったように感じます。

しかし、これは体温を下げようとする体の防御反応であり、頭皮の毛根に恒常的な栄養を届け続ける働きとは異なります。むしろ、この血管拡張は一時的な血流の変化に過ぎません。

血管拡張後の血流低下という薄毛リスク

血管が拡張して体温が上昇すると、体は次に熱を放出しようとします。熱が放出されすぎた後、体温を維持するために血管は一気に収縮します。

この収縮作用は特に末端の毛細血管に顕著に現れ、頭皮の血流を悪化させます。この血流低下が薄毛の原因となる栄養不足を招きます。

アセトアルデヒドの毒性による影響

アルコールが体内で分解される際に生成されるアセトアルデヒドは、強力な毒性を持つ有害物質です。この物質は血流に乗って毛根まで到達し、髪を作り出す毛母細胞の活動を直接的に阻害します。

一時的な血管拡張効果があったとしても、アセトアルデヒドの毒性が髪の成長を妨げる最大の原因となります。

アルコールによる血流と薄毛への影響

| 影響の種類 | 飲酒直後の体の反応 | 薄毛への最終的な影響 |

|---|---|---|

| 血管の動き | 一時的な血管拡張 | その後の血管収縮による血流低下 |

| 毒性 | アセトアルデヒド生成 | 毛母細胞の機能低下 |

| 栄養 | 栄養素の大量消費 | 髪の原料不足を招く |

飲酒の薄毛影響の真犯人 アセトアルデヒドの毒性

薄毛や抜け毛を考える上で、アルコールの分解過程で生じるアセトアルデヒドの悪影響は避けて通れません。

この物質がAGAの進行に及ぼす影響は無視できません。

毛母細胞のDNA合成の妨害

アセトアルデヒドは体内の細胞のDNA合成を妨害する作用を持っています。

髪の毛は毛母細胞が活発に分裂・増殖することで成長するため、DNA合成が滞ると毛母細胞の活動が大幅に低下します。

これにより、髪の成長期が短くなり、髪が太く育つ前に抜け落ちてしまうという結果を招きます。

抗酸化作用の低下と炎症の誘発

アセトアルデヒドは活性酸素を発生させ、体内の抗酸化物質(グルタチオンなど)を大量に消費します。

このことにより、頭皮は酸化ストレスに晒されやすくなり、炎症やフケ、かゆみを誘発する可能性があります。頭皮環境の悪化は、抜け毛を加速させる間接的な原因となります。

肝臓の負担増加による栄養供給のストップ

アセトアルデヒドの分解作業は主に肝臓が行います。

飲酒量が多いと肝臓に大きな負担がかかり、本来肝臓が行うべき髪の成長に必要なタンパク質の合成や栄養素の貯蔵・変換の作業が後回しになります。

結果として髪の毛への栄養供給が滞り、薄毛につながります。

アセトアルデヒドの悪影響

- 毛母細胞の成長阻害

- 体内の活性酸素増加

- 抗酸化物質の消耗

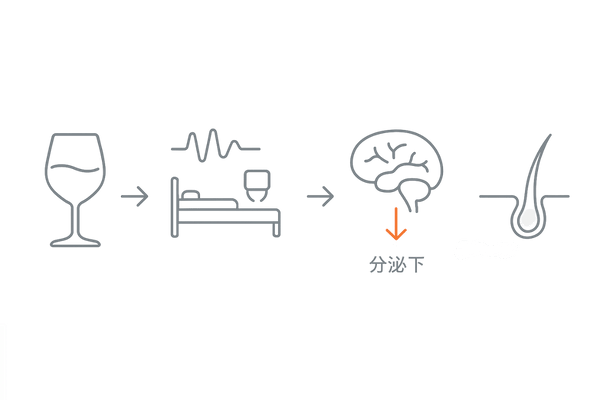

飲酒がもたらす質の悪い睡眠と成長ホルモンの抑制

髪の毛の成長は夜間の睡眠中に分泌される成長ホルモンに依存しています。

アルコールはこの最も大切な成長ホルモンの分泌を妨げ、薄毛リスクを高めます。

深い睡眠(ノンレム睡眠)の短縮

アルコールは寝つきを良くする作用がある一方で、睡眠の質を低下させます。飲酒後の睡眠は最も成長ホルモンが多く分泌される深い睡眠(ノンレム睡眠)の時間を大幅に短縮します。

成長ホルモンの分泌が減ることで、毛母細胞の修復や細胞分裂が十分に行われず、髪の成長が滞ります。

夜間頻尿による睡眠の中断

アルコールの強い利尿作用は、夜間のトイレ回数を増やします。睡眠が頻繁に中断されると深い睡眠のサイクルが乱れ、成長ホルモンの分泌がさらに抑制されます。

この睡眠不足は、抜け毛を加速させるストレスホルモンの分泌も増やします。

自律神経の乱れと血管の緊張

飲酒は自律神経のバランスを乱し、交感神経を優位にします。交感神経が優位な状態が続くと血管が緊張・収縮しやすくなり、頭皮の血行不良を招きます。

良質な睡眠の妨げになるだけでなく、髪の成長に必要な酸素や栄養の運搬も滞らせます。

成長ホルモンと薄毛の関係

| ホルモン | 分泌のタイミング | 髪への働き |

|---|---|---|

| 成長ホルモン | 深い睡眠中(ノンレム睡眠) | 毛母細胞の修復と増殖 |

| ストレスホルモン | 睡眠不足、ストレス時 | 血管収縮、毛乳頭の活動抑制 |

飲酒後に「動悸」を感じる方は薄毛の要注意ゾーンにいる

飲酒後に動悸や息切れを感じる方は、そうでない方に比べて薄毛の進行リスクが高い可能性があります。

これはアルコールが引き起こす心臓や自律神経への負担が、そのまま頭皮の環境悪化につながっていると考えるからです。

このクリニックは他のサイトと切り口が違うな、私のことをわかってくれているな、と感じていただくための重要な視点です。

動悸は交感神経の過剰な興奮のサイン

飲酒後の動悸はアセトアルデヒドが交感神経を過剰に刺激し、心拍数を上げている状態です。

交感神経の過剰な興奮は全身の血管を必要以上に緊張させ、血液を生命維持に重要な中心臓器に集中させます。

この状態が続くと頭皮のような末梢の毛細血管への血流が犠牲になり、栄養供給が慢性的に滞ります。

心臓への負担と栄養素の「緊急使用」

動悸が起こるほど心臓に負担がかかっている状態は、体全体がストレス下にあることを示します。

体は生命維持のために最も重要な臓器を守ることを優先するため、髪の成長に使うべき亜鉛やビタミンなどの栄養素を、心臓や肝臓の「緊急メンテナンス」のために消費します。

この結果、毛母細胞に届く栄養が大幅に減少し、髪が細くなったり抜けたりします。

慢性的な動悸による血流の偏り

飲酒のたびに動悸を感じる習慣がある方は、慢性的に頭皮への血流が偏っている状態にあると言えます。これはAGA治療薬の有効成分が毛根に届きにくい体質である可能性も示唆しています。

薄毛の進行を防ぐためには飲酒量を減らし、自律神経の興奮を抑えることが大切です。

飲酒後の動悸と薄毛リスク

| 症状 | 体内での状況 | 薄毛への影響 |

|---|---|---|

| 動悸 | 交感神経の過剰興奮 | 末梢血管の収縮を招く |

| 血流の偏り | 中心臓器への血流集中 | 頭皮への栄養供給が減少 |

| ストレス | 栄養素の緊急消費 | 毛母細胞の活動が停止 |

薄毛進行を加速させる脱水症状と頭皮環境の悪化

アルコールの強い利尿作用は体を脱水状態にし、これが薄毛に間接的な悪影響を及ぼします。脱水は頭皮の乾燥だけでなく、体内の老廃物排出にも関わります。

脱水による頭皮の乾燥と炎症

脱水状態になると体は水分を保持しようとするため、皮膚や頭皮の水分量が減少します。

頭皮が乾燥するとバリア機能が低下し、外部からの刺激に弱くなります。これによりフケやかゆみ、炎症が発生しやすくなり、健康な髪の成長が妨げられます。

老廃物の排出遅延と毛穴の詰まり

飲酒による肝臓への負担と脱水は体内の老廃物の排出を遅らせる可能性があります。老廃物や過剰な皮脂が毛穴に詰まると、毛根が炎症を起こしやすくなります。

この毛穴の詰まりや炎症は、抜け毛を誘発する一因となります。

髪の原料となる栄養素の排出促進

利尿作用により体外に排出されるのは水分だけではありません。髪の成長に必要な水溶性のビタミンB群やビタミンCなども同時に排出されます。

このことにより、髪の原料が不足した状態が生まれ、薄毛リスクが高まります。

脱水と頭皮の健康状態

| 脱水による影響 | 頭皮への結果 | 薄毛への影響 |

|---|---|---|

| 水分量低下 | 頭皮の乾燥 | 炎症やバリア機能の低下 |

| 排出機能低下 | 老廃物の滞留 | 毛穴の詰まりと炎症 |

| 栄養素排出 | 水溶性ビタミン不足 | 髪の成長をサポートできない |

飲酒とAGA治療薬の競合作用による吸収と効果への影響

AGA治療薬を服用している方が飲酒をする場合、治療効果が減弱したり、体への負担が増大したりするリスクがあります。

薬とアルコールの体内での相互作用を正しく理解することが大切です。

肝臓での代謝の競合

AGA治療薬(フィナステリドやデュタステリドなど)もアルコールも、主に肝臓で分解・代謝されます。

アルコールを摂取すると肝臓は毒性の高いアルコールの分解を優先するため、治療薬の代謝が後回しになる可能性があります。

これにより、治療薬の血中濃度が不安定になり、薬本来の進行抑制効果が十分に発揮されなくなる恐れがあります。

治療薬の副作用リスクの増大

アルコールと治療薬を同時に摂取することで、肝臓への負担は相乗的に増大します。特に肝機能が低下している方や大量飲酒をする方は、肝機能障害などの副作用を発現するリスクが高まります。

安全な治療を継続するためには、飲酒量を制限することが必要です。

脱水と薬剤成分の濃度変化

アルコールの利尿作用による脱水は体内の水分量を変化させ、結果的に血液中の治療薬の濃度に影響を及ぼす可能性があります。

薬の濃度が不安定になると治療効果も不安定になりやすく、安定した効果を得るためには飲酒量を控えることが重要です。

AGA治療薬とアルコールの相互作用

| 相互作用 | 体内での状況 | 治療への影響 |

|---|---|---|

| 代謝競合 | 肝臓の処理優先順位の変化 | 治療薬の効果が不安定になる |

| 肝臓への負荷 | アルコールと薬剤の同時分解 | 肝機能障害のリスクが増大 |

| 体水分量 | 脱水と血流の変化 | 薬の成分が毛根に届きにくい |

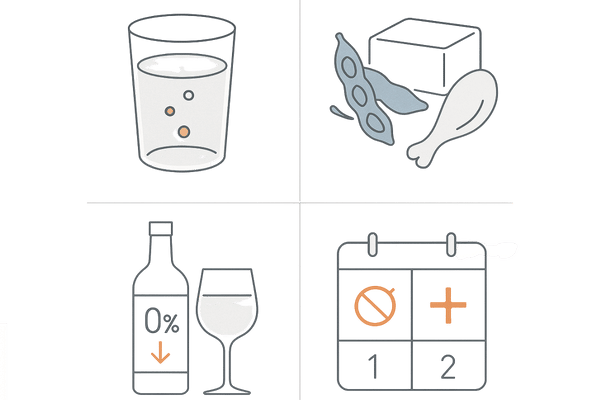

薄毛リスクを抑える賢い飲酒習慣と休肝日の重要性

薄毛治療を優先しながらも無理なく飲酒を楽しむためには、正しい習慣を身につけることが大切です。特に、肝臓に休息を与える休肝日の設定は重要です。

休肝日を週に2日以上設定する

肝臓がアルコール代謝から完全に回復し、髪の成長に必要な栄養素の合成や貯蔵に集中できる時間を作るため、週に2日以上の休肝日を設けることが大切です。

休肝日を設けることで体全体の機能がリセットされ、AGA治療薬の効果も安定しやすくなります。

飲酒の際は「チェイサー」を必須にする

飲酒による脱水症状を防ぐために、お酒と同量かそれ以上の水や炭酸水をチェイサーとして飲むようにしてください。これにより、アルコールの血中濃度が急激に上がるのを防ぎ、肝臓への負担を軽減します。

同時に、利尿作用による水分排出を補い、頭皮の乾燥を防ぎます。

おつまみで失われた栄養素を補う

アルコール分解で消費されるタンパク質や亜鉛、ビタミンB群を補給できるおつまみを選んでください。枝豆、豆腐、チーズ、鶏肉のささみなど、低脂肪で高タンパク質な食材が望ましいです。

揚げ物や脂質の多いものは、皮脂の過剰分泌を招くため控える必要があります。

薄毛対策のための飲酒の工夫

- 飲酒前に食事を済ませる

- アルコール度数の低いお酒を選ぶ

- 飲み過ぎる前に切り上げる

薄毛対策・生活習慣に戻る

アルコール摂取と血管拡張に関するよくある質問

- アルコールによる血管拡張は、育毛剤の吸収を良くしますか?

-

一時的に皮膚表面の血管は拡張しますが、育毛剤の吸収促進というメリットは期待できません。

アルコールによる血管拡張は、主に皮膚の表面で起こり、熱を逃がすための体の生理現象です。

飲酒後、体内でアセトアルデヒドが生成されることによる毛母細胞への毒性や、肝臓への負担による栄養素の消耗など、薄毛を加速させるデメリットの方がはるかに大きいと言えます。

育毛剤の吸収を良くする目的で飲酒することは、むしろ薄毛の進行リスクを高めます。

- 少量であれば、毎日飲んでも髪に影響はないでしょうか?

-

少量であっても、毎日の飲酒は髪の成長に必要な体内の回復時間を奪うため、薄毛のリスクをゼロにはできません。

少量でも肝臓はアルコール分解に時間を費やし、この間、髪の成長に必要な栄養の合成や貯蔵が妨げられます。

髪の成長は夜間の深い睡眠中に起こるため、毎日飲酒を続けると成長ホルモンの分泌が継続的に抑制されます。

薄毛対策においては飲酒の量よりも、肝臓を休ませて体をリセットするための休肝日を週に2日以上確保することが重要です。

- 髪に良いと言われるポリフェノールが含まれる赤ワインなら、薄毛の心配はありませんか?

-

赤ワインに含まれるポリフェノールに抗酸化作用があるのは事実ですが、アルコールがもたらす薄毛への悪影響を打ち消すことはできません。

アルコールはアセトアルデヒドという毒性物質を生成し、肝臓に負担をかけ、髪の原料となる栄養素を大量に消費します。

ポリフェノールのわずかな抗酸化作用よりも、アルコール自体が引き起こす薄毛への複数の悪影響(毒性、栄養素の消耗、睡眠の質の低下)の方がはるかに大きいです。

髪の健康を考えるならば、赤ワインに限らずアルコールの総摂取量を控えることが大切です。

参考文献

RAJENDRASINGH, Rajesh Rajput. Nutritional correction for hair loss, thinning of hair, and achieving new hair regrowth. In: Practical Aspects of Hair Transplantation in Asians. Tokyo: Springer Japan, 2017. p. 667-685.

PAN, Lingfeng, et al. Exploring the Association Between Multidimensional Dietary Patterns and Non-Scarring Hair Loss Using Mendelian Randomization. Nutrients, 2025, 17.15: 2569.

KIM, Jaeyoon, et al. Hair growth promoting effect of Hottuynia cordata extract in cultured human hair follicle dermal papilla cells. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 2019, 42.10: 1665-1673.

IWABUCHI, Tokuro, et al. Ginsenosides in Panax ginseng extract promote anagen transition by suppressing BMP4 expression and promote human hair growth by stimulating follicle-cell proliferation. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 2024, 47.1: 240-244.

ITO, Taisuke, et al. Roxithromycin antagonizes catagen induction in murine and human hair follicles: implication of topical roxithromycin as hair restoration reagent. Archives of dermatological research, 2009, 301.5: 347-355.

FANG, Jen-Hung, et al. Transdermal composite microneedle composed of mesoporous iron oxide nanoraspberry and PVA for androgenetic alopecia treatment. Polymers, 2020, 12.6: 1392.