「コンディショナーとリンス、何が違うの?」「いつも何となく選んでいるけれど、実は同じもの?」といった質問をいただくときもあります。

ドラッグストアには多種多様なヘアケア製品が並び、その違いを正確に理解している方は少ないかもしれません。

しかし、ご自身の髪質や頭皮の状態に合わせて正しく使い分けることは、健やかで美しい髪を育む上で非常に重要です。

特に、髪の変化を感じやすい女性にとって、日々のヘアケアの見直しは、未来の髪への大切な投資となります。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

リンスとコンディショナーの基本的な役割

まず、ヘアケアの基本として、リンスとコンディショナーがそれぞれどのような目的で使われるのかを理解しましょう。

どちらもシャンプー後の髪に使うものですが、その役割には明確な違いがあります。

リンスとは|髪の表面をコーティング

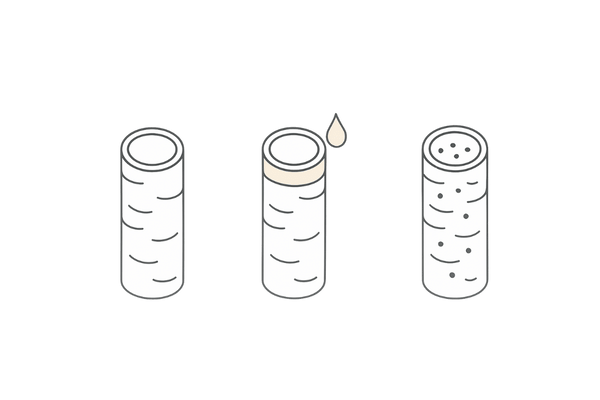

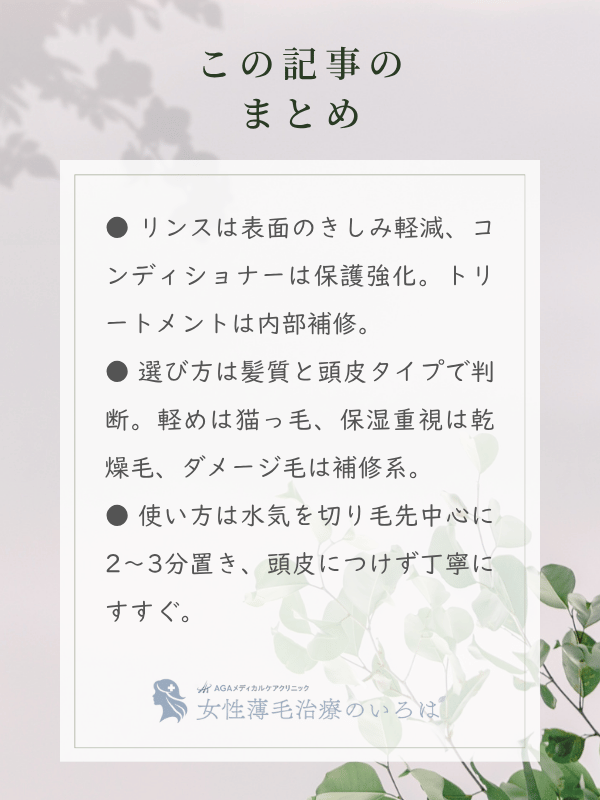

リンスの主な役割は、シャンプーによってアルカリ性に傾いた髪を中和し、開いたキューティクルを閉じることです。そして、髪の表面を油分で薄くコーティングし、指通りを滑らかにします。

主な目的は、髪のきしみを防ぎ、すすぎ時の摩擦から髪を守ることです。

コーティング作用が主体であるため、髪の内部に成分を浸透させて補修する効果はほとんど期待できません。

コンディショナーとは|髪の表面を整え保護

コンディショナーもリンスと同様に、髪の表面を保護する役割を持ちます。しかし、リンスよりも高い保護効果を持つのが特徴です。

髪の表面をよりしっかりとコーティングし、水分の蒸発を防いだり、ドライヤーの熱や紫外線といった外部の刺激から髪を守ったりする効果が期待できます。

製品によっては、髪の内部に浸透する保湿成分や補修成分を少量含んでいるものもあり、リンスよりも一歩進んだケアが可能です。

ヘアケア製品の役割比較

| 種類 | 主な役割 | 作用する場所 |

|---|---|---|

| リンス | 表面のコーティング、指通りを良くする | 髪の表面 |

| コンディショナー | 表面の保護、水分の蒸発防止 | 髪の表面(一部内部) |

| トリートメント | 内部補修、栄養補給 | 髪の内部 |

トリートメントとの違い|内部補修が主目的

リンスやコンディショナーとしばしば混同されるのがトリートメントです。

トリートメントの主な目的は、髪の「内部」に栄養成分を浸透させ、ダメージを補修することです。髪の主成分であるタンパク質や水分を補給し、髪を内側から健康な状態に導きます。

髪の表面を整えるリンスやコンディショナーとは、作用する場所が根本的に異なります。

ヘアマスクやヘアパックとの関係性

ヘアマスクやヘアパックは、基本的にトリートメントの一種と考えられます。

一般的なトリートメントよりも補修成分や保湿成分を豊富に含んでおり、より集中度の高いスペシャルケアとして位置づけられています。

週に1〜2回程度の使用が推奨されることが多く、特にダメージが深刻な場合に効果を発揮します。

なぜ「同じ」だと思われているのか?歴史的背景と成分の進化

リンスとコンディショナーの役割に違いがあるにもかかわらず、「ほとんど同じもの」という認識が広まっているのには理由があります。

その背景には製品の歴史やメーカーの定義、そして海外製品との関係性などが複雑に絡み合っています。

かつての製品は役割が近かった

日本でヘアケア製品が普及し始めた当初は、製品の機能が現在ほど細分化されていませんでした。

シャンプー後のきしみを防ぎ、静電気を抑えるといった基本的な機能を持つ製品が「リンス」と呼ばれ、広く使われていました。

この時代の名残から、「シャンプーの後に使うもの=リンス」というイメージが定着しているのです。

技術の進歩による機能の分化

その後、研究開発が進むにつれて単に指通りを良くするだけでなく、髪をより積極的に保護し、質感を向上させる成分が開発されました。

これにより、従来のリンスの機能に加えてより高い保湿効果や保護効果を持つ製品が「コンディショナー」として登場し、機能の分化が進みました。

この変化が、両者の違いを少し複雑にしています。

メーカーによる定義の違いと現状

実は、リンスとコンディショナーには法律などで定められた明確な定義がありません。

そのため、どの製品を「リンス」とし、どの製品を「コンディショナー」とするかは、各メーカーの判断に委ねられているのが現状です。これが消費者の混乱を招く一因となっています。

一般的にはコンディショナーの方が高機能とされますが、製品によってはリンスに近いコンディショナーも存在します。

呼称の変遷と一般的な認識

| 時代 | 主流の呼称 | 主な機能 |

|---|---|---|

| 〜1990年代 | リンス | きしみ防止、静電気防止 |

| 2000年代〜 | コンディショナー | 表面保護、保湿、質感向上 |

| 現在 | 両方存在 | メーカーにより定義が異なる |

海外製品と国内製品の呼称の違い

海外、特に欧米では「リンス(Rinse)」という言葉は「洗い流す」という動詞として使われるのが一般的で、製品名としてはあまり用いられません。

シャンプー後には「コンディショナー(Conditioner)」を使うのが主流です。

海外ブランドの製品が日本に多く入ってくるようになったことも、「コンディショナー」という呼称が一般的になった一因と考えられます。

成分から見るリンスとコンディショナーの明確な違い

製品の呼称だけでは判断が難しい場合でも、成分表示を確認することで、その製品がどのような役割を果たすのかをより深く理解できます。

ここでは、リンスとコンディショナーを特徴づける主要な成分について解説します。

主な配合成分とその働き

リンスやコンディショナーの基本的な機能は、カチオン(陽イオン)界面活性剤によってもたらされます。

シャンプー後の髪はマイナスに帯電しているため、プラスに帯電しているカチオン界面活性剤が髪に吸着し、表面に薄い膜を形成します。

この膜が、キューティクルを整え、滑らかな指通りを実現します。

主なカチオン界面活性剤

- ステアルトリモニウムクロリド

- ベヘントリモニウムクロリド

- セトリモニウムクロリド

カチオン界面活性剤の役割

カチオン界面活性剤は髪への吸着力が高く、柔軟効果や帯電防止効果に優れています。

しかし、その一方で洗浄剤などに比べると皮膚への刺激がやや強い性質も持っています。そのため、頭皮に直接つけず、髪の中間から毛先を中心に塗布することが推奨されます。

特に頭皮が敏感な方は、すすぎ残しがないように十分に注意する必要があります。

シリコンとノンシリコンの違い

「シリコン(シリコーン油)」は、髪のコーティング剤として広く使用される成分です。

髪1本1本をコーティングしてキューティクルの凹凸を埋め、指通りを劇的に良くしたり、ツヤを出したりする効果があります。

一方、「ノンシリコン」製品は、このシリコンを配合していないものを指します。シリコンが悪者というわけではなく、それぞれに利点と注意点があります。

シリコン・ノンシリコンの比較

| 種類 | 利点 | 注意点 |

|---|---|---|

| シリコン配合 | 指通りが良くなる、ツヤが出る、摩擦を軽減 | 髪質によっては重く感じる、すすぎ残しに注意 |

| ノンシリコン | 軽い仕上がり、根元がふんわりしやすい | きしみやすいことがある、他のコーティング剤が使われている場合も |

保湿成分や補修成分の含有量

リンスとコンディショナーの大きな違いの一つが、保湿・補修成分の量です。

コンディショナーには、グリセリンやヒアルロン酸、コラーゲンや各種植物オイル、アミノ酸といった成分が、リンスよりも豊富に含まれている傾向があります。

これらの成分が髪の潤いを保ち、質感を向上させる働きをします。

薄毛や抜け毛が気になる女性が本当に知るべきヘアケアの視点

多くの情報が「髪をいかに美しく見せるか」という点に集中しがちですが、薄毛や抜け毛にお悩みの女性には、もう一歩踏み込んだ視点が必要です。

それは、「頭皮環境」を健やかに保つという観点です。

髪は頭皮という土壌から生えています。土壌の状態が悪ければ、健康な作物が育たないのと同じです。

髪だけでなく頭皮環境への影響を考える

コンディショナーやリンスを選ぶ際、仕上がりの質感や香りだけでなく、「この製品は自分の頭皮にとってどうなのか?」を考えてみてください。

例えば、油分が多いしっとり系のコンディショナーは、乾燥しがちな髪には良いかもしれませんが、脂性肌の人が使うと毛穴を詰まらせる原因になる可能性があります。

自分の頭皮タイプを理解し、それに合った製品を選ぶことが、健やかな髪を育む土台作りにつながります。

すすぎ残しが引き起こす頭皮トラブル

特に注意したいのが「すすぎ残し」です。コンディショナーなどに含まれるコーティング成分や油分が頭皮に残ると、毛穴の詰まりや炎症を引き起こす場合があります。

この状態が続くとかゆみやフケ、ニオイの原因になるだけでなく、健康な髪の成長を妨げ、抜け毛や薄毛の遠因となる可能性があります。

髪の滑らかさを求めるあまり、すすぎが不十分になっていないか、日々の習慣を見直すことが大切です。

すすぎ残しによる主な頭皮トラブル

| トラブル | 原因 | 影響 |

|---|---|---|

| かゆみ・フケ | 雑菌の繁殖、頭皮のターンオーバーの乱れ | 不快感、炎症のリスク |

| 毛穴の詰まり | 皮脂と残留成分が混ざり角栓化 | 髪の成長阻害、ニオイ |

| 接触性皮膚炎 | 特定の成分に対するアレルギー反応や刺激 | 赤み、湿疹、痛み |

年齢による髪質の変化とヘアケア製品の見直し

女性の髪は、年齢と共に変化します。ホルモンバランスの変化により、30代後半から40代以降になると一本一本が細くなったりハリやコシが失われたり、うねりが出やすくなったりします。

若い頃と同じヘアケアを続けていると、「なんだか髪がまとまらない」「ボリュームが出なくなった」と感じるときが増えるかもしれません。

ご自身の髪の変化を敏感に感じ取り、その時々の状態に合わせてヘアケア製品を見直す柔軟な姿勢が、年齢を重ねても美しい髪を保つ秘訣です。

ヘアケア製品が心に与える影響

ヘアケアは、単なる髪の洗浄や保護だけではありません。お気に入りの香りに包まれるバスタイムは、一日の疲れを癒すリラックスの時間になります。

また、コンディショナーを使って髪が思い通りにまとまると、その日一日を前向きな気持ちで過ごせるなど、心の状態にも良い影響を与えます。

髪の状態は自信にもつながるため、自分に合った製品で丁寧にケアをすることは、心身の健康にとっても重要と言えるでしょう。

髪質・悩み別のコンディショナーの選び方

ここでは、より具体的に、ご自身の髪質やお悩みに合わせてどのようなコンディショナーを選べばよいのかを解説します。成分表示をチェックする際の参考にしてください。

パサつきや広がりが気になる髪質

乾燥によって髪がパサついたり、まとまりにくかったりする方は、保湿効果の高い成分が配合されたコンディショナーを選びましょう。

髪の水分を保持し、しっとりと潤いのある状態に導いてくれます。

乾燥毛におすすめの保湿成分

| 成分カテゴリー | 代表的な成分名 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 多価アルコール類 | グリセリン、BG | 水分を抱え込み潤いを保つ |

| 天然保湿因子(NMF) | アミノ酸、PCA-Na | 髪が本来持つ保湿機能を補う |

| 植物オイル類 | シアバター、アルガンオイル | 髪表面を覆い水分の蒸発を防ぐ |

猫っ毛でボリュームが出にくい髪質

髪が細く柔らかい、いわゆる「猫っ毛」の方は、油分が多いしっとり系のコンディショナーを使うと髪が重くなり根元が潰れてしまいがちです。

シリコンフリー(ノンシリコン)のものや、ハリ・コシを与える成分が含まれた、軽い仕上がりの製品が向いています。

ハリ・コシを与える成分

- 加水分解ケラチン

- 加水分解シルク

- ヘマチン

カラーやパーマによるダメージ毛

カラーリングやパーマを繰り返している髪は、キューティクルが傷つき、内部のタンパク質や水分が流出しやすい状態です。

髪の内部を補修する成分と、表面を保護する成分の両方がバランス良く配合されたコンディショナーが適しています。

ダメージケアに特化した製品を選びましょう。

くせ毛やうねりが気になる髪質

くせ毛やうねりの原因は、髪内部の水分バランスの乱れが一因です。湿気を吸うと広がり、乾燥するとパサつく傾向があります。

髪内部の水分量を均一に保つ効果のある成分や、髪の表面をコーティングして湿気の影響を受けにくくする成分が含まれたコンディショナーが助けになります。

くせ毛・うねりケアのポイント

| アプローチ | 有効な成分例 | 目的 |

|---|---|---|

| 内部の水分バランス調整 | 加水分解ケラチン | 髪の空洞を埋め、水分量を均一化 |

| 外部の湿気ブロック | γ-ドコサラクトン | 熱に反応して髪表面を疎水化 |

| 保湿と柔軟性向上 | 植物オイル、セラミド | 髪をしなやかにし、まとまりを良くする |

リンスが適しているケースとは

コンディショナーの機能性が向上する中で、リンスの出番は少なくなっているように思えるかもしれません。

しかし、特定の髪質や目的においては、リンスの方が適している場合もあります。シンプルケアの利点を理解し、選択肢の一つとして考えてみましょう。

髪のダメージが少ない健康な髪

特に目立ったダメージがなく、髪が健康な状態であれば、過剰な補修成分は必要ないかもしれません。

シャンプー後のきしみを防ぎ、指通りを良くするという基本的な目的であれば、リンスで十分な場合があります。軽い仕上がりを好む方にも向いています。

さらっとした軽い仕上がりを好む場合

コンディショナーのしっとりとした質感が苦手で、とにかく軽い、さらっとした仕上がりを求める方にはリンスが適しています。

特に髪の量が多い方や、重さでスタイルが崩れやすいと感じる方は、リンスを試してみる価値があるでしょう。

頭皮への付着を避けたい場合

リンスはコンディショナーに比べて油分や補修成分が少ない傾向にあるため、比較的さっぱりと洗い流せます。

頭皮が脂性肌であったり吹き出物ができやすかったりするなど、頭皮への残留を極力避けたいと考える場合、リンスを選択するのも一つの方法です。

ただし、リンスであっても頭皮にはつけず、しっかりとすすぐことが基本です。

効果を最大限に引き出す正しい使い方

どんなに良い製品を選んでも、使い方が間違っていては効果が半減してしまいます。

シャンプーからすすぎまでの一連の流れの中で、コンディショナーやリンスの効果を高めるためのポイントを確認しましょう。

シャンプー後の水気の切り方

シャンプーをすすいだ後、髪がびしょ濡れの状態でコンディショナーをつけても成分が水分で薄まってしまい、髪にうまく付着しません。

根元から毛先に向かって手で優しく髪を絞るようにして、水気をしっかりと切りましょう。面倒かもしれませんが、タオルで軽く水気を吸い取るのも効果的です。

塗布する場所と量

コンディショナーやリンスは、頭皮に直接つける必要はありません。ダメージが出やすい髪の中間から毛先を中心に塗布します。

製品を手のひらに広げ、髪を挟むようにして優しくなじませていきましょう。

量は、製品の推奨量を参考に、髪の長さに合わせて調整します。多すぎるとすすぎ残しの原因になります。

正しい塗布のポイント

| ステップ | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 1. 水気を切る | 手やタオルで優しく水気を取る | ゴシゴシこすらない |

| 2. 適量を取る | 製品の推奨量を参考に調整 | 多すぎないように注意 |

| 3. 毛先中心になじませる | ダメージの気になる部分から塗布 | 頭皮には直接つけない |

放置時間の目安

製品を塗布した後すぐに洗い流すのではなく、少し時間を置くことで成分が髪に浸透しやすくなります。

一般的なコンディショナーであれば2〜3分、トリートメント効果を兼ねたものであれば5分程度が目安です。

ただし、長時間置きすぎても効果が飛躍的に上がるわけではないので、製品に記載された時間を守りましょう。

すすぎの重要性と適切な方法

最も重要なのが「すすぎ」です。髪にぬめり感が少し残る程度が良い、という話を聞いたことがあるかもしれませんがこれは間違いです。

特に頭皮の健康を考える上では、すすぎ残しは絶対に避けなければなりません。髪の根元や生え際、耳の後ろなどは残りやすい部分なので、意識して丁寧に洗い流しましょう。

髪を触ってみて、ぬるつきがなくなりキュッとした感触になればすすぎ完了のサインです。

よくある質問

さいごに、リンスやコンディショナーに関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- リンスとコンディショナーは毎日使うべき?

-

基本的にはシャンプーをするたびに毎日使用することをおすすめします。シャンプー後の髪はキューティクルが開き、無防備な状態です。

コンディショナーやリンスで表面を保護することで、乾燥や摩擦といった日々のダメージから髪を守れます。

- 頭皮についても大丈夫?

-

前述の通り、頭皮への塗布は避けるのが基本です。特に、カチオン界面活性剤や油分は、頭皮に残るとトラブルの原因となる可能性があります。

万が一ついてしまった場合は、しっかりとすすぐように心がけてください。「頭皮ケア」を謳った製品以外は、髪の毛にのみ使用すると考えましょう。

- 2つを併用する意味はある?

-

リンスとコンディショナーを両方使う必要は基本的にありません。どちらも髪の表面をコーティング・保護するという役割が重複しているためです。

ダメージケアをしたい場合はコンディショナーか、もしくはコンディショナーの代わりにトリートメントを使用するのが効果的です。

製品を多く使うよりも、一つの製品を正しく使うことを意識しましょう。

- 香りの選び方は?

-

香りはヘアケアの楽しみの一つですが、人によっては香料が刺激になる場合もあります。特に敏感肌の方は、無香料のものや、天然精油を使用した優しい香りの製品を選ぶと良いでしょう。

また、強い香りは時に周囲への配慮も必要です。自分が心地よいと感じる、リラックスできる香りを選ぶのをおすすめします。

参考文献

GRAY, John. Hair care and hair care products. Clinics in dermatology, 2001, 19.2: 227-236.

ISNARD, Marina Deperon; COSTA, Gabriela Maria D.’Angelo; CAMPOS, Patricia Maria Berardo Gonçalves Maia. Development of hair care formulations based on natural ingredients. International Journal of Phytocosmetics and Natural Ingredients, 2019, 6.1: 9-9.

TRÜEB, Ralph M. Shampoos: ingredients, efficacy and adverse effects. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 2007, 5.5: 356-365.

WARSHAW, Erin M., et al. Tolerability of hair cleansing conditioners: a double-blind randomized, controlled trial designed to evaluate consumer complaints to the US Food and Drug Administration. Cutaneous and Ocular Toxicology, 2020, 39.2: 89-96.

FERNÁNDEZ-PEÑA, Laura; GUZMÁN, Eduardo. Physicochemical aspects of the performance of hair-conditioning formulations. Cosmetics, 2020, 7.2: 26.

REICH, Charles; SU, Dean T. Hair conditioners. In: Handbook of Cosmetic Science and Technology. CRC Press, 2001. p. 347-362.

ISHII, Marion K. Objective and instrumental methods for evaluation of hair care product efficacy and substantiation of claims. Hair and hair care, 2018, 261-302.

GUBITOSA, Jennifer, et al. Hair care cosmetics: From traditional shampoo to solid clay and herbal shampoo, a review. Cosmetics, 2019, 6.1: 13.