新しい家族を迎えた喜びに満ちあふれる一方で、これまで経験したことのない心身の変化に戸惑うママが少なくありません。

特に、シャンプーやブラッシングのたびに驚くほど髪が抜ける「産後の抜け毛」は、多くの女性が経験する深刻な悩みです。

このまま薄毛になってしまうのではないかと、不安な日々を過ごしているかもしれません。

この記事では、産後の抜け毛の主な原因であるホルモンバランスの変化から、ご自身でできる対策、そして専門的な治療を考えるべきタイミングまで詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

産後の抜け毛はなぜ起こる?ホルモンバランスの大きな変化

出産後の抜け毛の最も大きな原因は、妊娠から出産にかけて起こる女性ホルモンの劇的な変動にあります。

これは「分娩後脱毛症(ぶんべんごだつもうしょう)」とも呼ばれ、多くの女性が経験する生理的な現象です。

妊娠中に増加する女性ホルモン「エストロゲン」

女性の髪の健康と深く関わっているのが、女性ホルモンの一種である「エストロゲン(卵胞ホルモン)」です。

エストロゲンには、髪の成長期を維持してハリやコシのある豊かな髪を育む働きがあります。

妊娠すると胎盤からエストロゲンが大量に分泌され、その血中濃度は妊娠後期にピークを迎えます。

この影響で、本来であれば寿命を終えて抜け落ちるはずの髪の毛までが成長期を維持し続けるため、妊娠中はかえって髪のボリュームが増えたり、抜け毛が減ったりする方が多くなります。

出産後に急激に減少するホルモンの影響

しかし、出産を終えるとホルモンを分泌していた胎盤が体外に排出されるため、エストロゲンの量が急激に減少します。

妊娠中に維持されていた高いホルモンレベルが、一気に出産前の正常な状態に戻るのです。

この急激な変化により、これまで成長期が維持されていた多くの髪の毛が一斉に休止期へと移行します。

そして、休止期に入った髪の毛は、約2〜3ヶ月後から抜け始めます。これが、産後の抜け毛の正体です。

妊娠中と産後のホルモンレベルの変化

| 時期 | エストロゲン量 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 妊娠中 | 非常に多い | 成長期が維持され、抜け毛が減少する |

| 出産後 | 急激に減少 | 多くの髪が休止期に入り、一斉に抜ける |

| 産後半年〜1年 | 正常値に安定 | ヘアサイクルが正常化し、抜け毛が落ち着く |

「分娩後脱毛症」と呼ばれる生理的な現象

このように、産後の抜け毛はホルモンバランスの変動によって引き起こされる一時的な生理現象です。

病気や特別な異常ではありません。多くの先輩ママたちが同じ道を通り、乗り越えてきました。

そのため、過度に心配しすぎる必要はありませんが、正しい知識を持って適切に対処することが回復を早める鍵となります。

抜け毛が始まる時期とピーク

産後の抜け毛が気になり始めるのは、一般的に出産から2〜3ヶ月後です。

そして、産後4〜6ヶ月頃に抜け毛の量がピークに達する方が多いようです。

洗面所の排水溝や枕に付着した髪の毛の量にショックを受けるかもしれませんが、これはヘアサイクルが正常化する過程で起きていることだと理解しておきましょう。

ホルモンバランスだけではない!産後の抜け毛を助長する要因

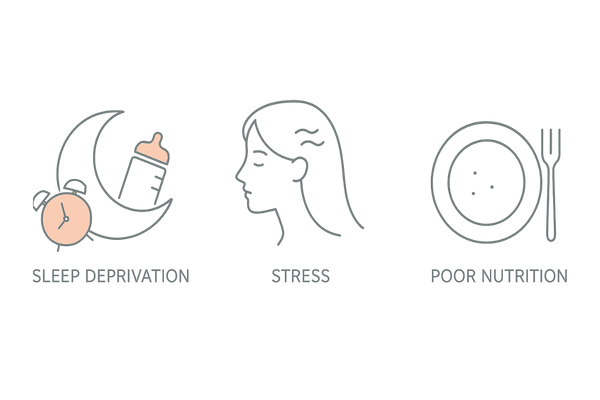

産後の抜け毛の主な引き金はホルモンバランスの変化ですが、それ以外にも育児期特有の生活環境が抜け毛をさらに悪化させてしまう場合があります。

慣れない育児による睡眠不足とストレス

出産後の生活は、昼夜を問わない授乳やおむつ替えなど、赤ちゃん中心のサイクルに一変します。まとまった睡眠が取れず、慢性的な睡眠不足に陥るケースは珍しくありません。

睡眠不足は自律神経の乱れを引き起こし、血管を収縮させて頭皮への血流を悪化させます。

この血行不良により髪の成長に必要な栄養が毛根まで届きにくくなり、抜け毛を助長するのです。

また、「赤ちゃんが泣き止まない」「うまくお世話ができない」といった育児のプレッシャーは、大きな精神的ストレスとなります。ストレスもまた、自律神経やホルモンバランスを乱す大きな要因です。

抜け毛を悪化させる生活習慣

| 要因 | 髪への影響 | 具体的な状況 |

|---|---|---|

| 睡眠不足 | 血行不良、成長ホルモンの分泌低下 | 夜間の頻回授乳、赤ちゃんの夜泣き |

| 精神的ストレス | 自律神経の乱れ、ホルモンバランスの悪化 | 育児への不安、孤独感、社会からの孤立 |

| 栄養不足 | 髪の材料不足、頭皮環境の悪化 | 授乳による栄養消費、自分の食事を後回しにする |

授乳による栄養不足

母乳はお母さんの血液から作られます。そのため、授乳期間中は髪の主成分であるタンパク質をはじめ、ビタミンやミネラルなど、多くの栄養素が母乳の生成に優先的に使われます。

自分の食事をゆっくりとる時間もなく、簡単なもので済ませてしまうときが多い産後の時期は、栄養が偏りがちです。

これが髪を作るための栄養不足を招き、抜け毛の回復を遅らせる一因となります。

生活リズムの乱れ

赤ちゃんのお世話に追われる毎日は、決まった時間に食事をしたり、睡眠をとったりするのが難しくなります。

このような不規則な生活は体内時計を狂わせ、自律神経のバランスを崩しやすくします。

自律神経が乱れると血行不良やホルモンバランスの乱れにつながり、頭皮環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

高齢出産による影響

近年は出産の高齢化が進んでいますが、加齢に伴う身体の変化も抜け毛の回復に影響を与える場合があります。

年齢とともに髪の成長力や頭皮の血行、そして体全体の回復力が少しずつ低下する傾向にあります。

そのため、若い頃の出産に比べて、髪の状態が元に戻るまでに時間がかかるケースも考えられます。

産後の抜け毛はいつまで続く?回復までの期間の目安

ごっそりと抜けていく髪を見るたびに、「このまま元に戻らないのでは?」と不安になるのは当然のことです。

しかし、ほとんどの場合、産後の抜け毛は一時的なもので、時間が経てば自然に回復します。

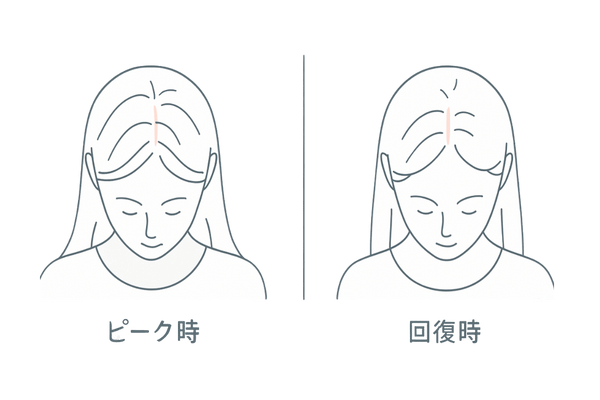

一般的な回復時期は産後半年から1年

産後の抜け毛は産後半年ほどで徐々に落ち着き始め、産後1年を迎える頃には、ほぼ元の状態に回復します。

抜け落ちた部分からは新しい髪の毛(産毛)が生え始め、最初は短くツンツンとした毛が目立つかもしれませんが、これも回復のサインです。

ヘアサイクルが正常な周期に戻り、髪が再び成長し始めた証拠なので前向きに捉えましょう。

回復が遅れるケースとその理由

産後1年を過ぎても抜け毛が減らなかったり、髪のボリュームが戻らないと感じたりする場合、いくつかの要因が考えられます。

前述したような極度の睡眠不足やストレス、栄養不足が長期間続いていると、ヘアサイクルの正常化が妨げられて回復が遅れやすいです。

また、誤ったヘアケアで頭皮にダメージを与え続けている可能性も否定できません。

1年以上続く場合に考えられること

もし産後1年以上が経過しても抜け毛の改善が見られない場合は、分娩後脱毛症だけでなく、他の原因が隠れている可能性も考慮する必要があります。

例えば、女性の薄毛で多い「びまん性脱毛症」や、自己免疫疾患である「円形脱毛症」、あるいは甲状腺機能の異常といった病気が原因で脱毛が起きているケースもあります。

不安な状態が続くようであれば、専門クリニックへの相談すを検討しましょう。

回復時期の目安と注意点

| 時期 | 状態 | ポイント |

|---|---|---|

| 産後2〜6ヶ月 | 抜け毛のピーク | 一時的な現象と理解し、気にしすぎない |

| 産後6ヶ月〜1年 | 抜け毛が減少し、新しい髪が生え始める | 生活習慣やヘアケアを見直す良い機会 |

| 産後1年以上 | 通常は回復している時期 | 改善しない場合は他の原因も視野に入れる |

自宅でできる産後の抜け毛対策|食生活の見直し

産後の抜け毛の回復をサポートするためには、体の内側からのケア、特に毎日の食事が非常に重要です。

髪は血液から栄養を受け取って成長するため、バランスの取れた食事で、髪に必要な栄養素をしっかりと届けるのが対策の基本となります。

髪の主成分となるタンパク質を意識する

髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質で構成されています。そのため、良質なタンパク質が不足すると健康な髪を作れません。

肉や魚、卵や大豆製品、乳製品など、様々な食品からバランスよくタンパク質を摂取するように心がけましょう。

産後は母乳の生成にもタンパク質が使われるため、普段以上に意識的な摂取が必要です。

亜鉛や鉄分などミネラルの重要性

ミネラル類も健康な髪を育む上で欠かせない栄養素です。

「亜鉛」は、食事から摂取したタンパク質を髪のケラチンへと再合成する働きをサポートします。亜鉛が不足すると、髪の成長が滞りやすくなります。

また、「鉄分」は血液中のヘモグロビンの材料となり、全身に酸素を運ぶ役割を担っています。鉄分が不足して貧血状態になると頭皮が酸欠状態に陥り、毛母細胞の働きが低下してしまいます。

出産や授乳で失われやすい栄養素なので、積極的に補いましょう。

髪の健康を支える主な栄養素と食品

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)を作る | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、チーズ、ナッツ類 |

| 鉄分 | 頭皮への酸素供給を助ける | レバー、赤身肉、ほうれん草、ひじき |

ビタミン類で頭皮環境を整える

各種ビタミンも抜け毛対策には重要です。

ビタミンB群は頭皮の新陳代謝を促し、皮脂の過剰な分泌を抑える働きがあります。ビタミンCはコラーゲンの生成を助け、頭皮の血管を丈夫に保ちます。

そして、ビタミンEには血行を促進する作用があり、頭皮の隅々まで栄養を届ける手助けをします。

これらのビタミンは、緑黄色野菜や果物、ナッツ類に豊富に含まれています。

バランスの取れた食事を手軽に摂る工夫

育児中は、ゆっくりと料理をする時間を確保するのが難しいものです。

そんな時は、無理せず手軽に栄養バランスを整える工夫を取り入れましょう。

- 具沢山の味噌汁やスープを作り置きする

- 納豆や豆腐、卵など、調理不要で食べられるタンパク質源を活用する

- カット野菜や冷凍野菜を利用する

- 栄養バランスの考えられた食材宅配サービスを検討する

完璧を目指す必要はありません。できる範囲で、少しでもバランスの良い食事を心がけることが健やかな髪を取り戻す第一歩です。

頭皮環境を整えるヘアケア

食事による内側からのケアと並行して、頭皮環境を健やかに保つための外側からのヘアケアも大切です。

産後のデリケートな頭皮に負担をかけず、血行を促進するようなケアを心がけると、抜け毛の対策と新しい髪の育毛をサポートできます。

正しいシャンプーの方法と選び方

毎日のシャンプーは頭皮の汚れを落として清潔に保つために重要ですが、方法を間違えると頭皮にダメージを与えてしまいます。

まず、シャンプー前にお湯で髪と頭皮を十分に予洗いし、汚れを浮かせるのがポイントです。

シャンプーは直接頭皮につけず、手のひらでよく泡立ててから、指の腹を使って優しくマッサージするように洗いましょう。爪を立ててゴシゴシ洗うのは厳禁です。

すすぎ残しは頭皮トラブルの原因になるため、時間をかけて丁寧に洗い流してください。

産後のシャンプー選びのポイント

| ポイント | 理由 | 成分の例 |

|---|---|---|

| アミノ酸系洗浄成分 | 頭皮への刺激が少なく、優しく洗い上げる | ココイルグルタミン酸Na、ラウロイルメチルアラニンNa |

| 無添加・低刺激処方 | デリケートな産後の頭皮への負担を軽減する | シリコン、パラベン、合成香料などが不使用 |

| 保湿成分配合 | 頭皮の乾燥を防ぎ、バリア機能をサポートする | ヒアルロン酸、セラミド、コラーゲン |

頭皮マッサージで血行を促進

頭皮の血行促進は、毛根に栄養を届ける上で非常に効果的です。シャンプー中や、お風呂上がりのリラックスタイムに、頭皮マッサージを取り入れてみましょう。

指の腹を頭皮に密着させ、気持ち良いと感じる強さで頭皮全体を動かすようにゆっくりと揉みほぐします。

この簡単な習慣が、健康な髪が育つ土台を作ります。

髪や頭皮に負担の少ない髪型

抜け毛が気になる時期は、髪を強く引っ張るようなヘアスタイルは避けましょう。

ポニーテールやきついお団子ヘアは、髪が引っ張られて起こる「牽引性脱毛症(けんいんせいだつもうしょう)」を誘発する可能性があります。

髪を結ぶ際は緩めにし、分け目を定期的に変えるなどして、特定の部位に負担がかかり続けないように工夫することが大切です。

また、ショートヘアやボブスタイルにすると、髪の重さが軽減され、抜け毛が目立ちにくくなるというメリットもあります。

産後の抜け毛と混同しやすい他の脱毛症

産後1年以上経っても抜け毛が改善しない、あるいは脱毛の仕方が典型的でない場合は、分娩後脱毛症以外の原因も考えられます。

自己判断は禁物ですが、知識として他の脱毛症との違いを知っておくと適切な対処につながります。

円形脱毛症との違い

円形脱毛症は自己免疫疾患の一種と考えられており、突然、円形や楕円形に髪が抜け落ちるのが特徴です。

産後の抜け毛が頭部全体から均等に抜けるのに対し、円形脱毛症は脱毛範囲がはっきりしています。

ストレスが引き金になる場合もありますが、産後のホルモン変動とは直接的な関係はありません。

びまん性脱毛症の可能性

びまん性脱毛症は、特定の部位ではなく、頭部全体の髪が均等に薄くなるのが特徴の脱毛症です。

髪の毛一本一本が細くなったり、ハリやコシがなくなったりします。加齢やストレス、生活習慣の乱れや誤ったヘアケアなど、様々な要因が複合的に絡み合って発症します。

産後の抜け毛が長引いている場合、このびまん性脱毛症に移行している可能性も考えられます。

甲状腺機能の異常による脱毛

喉仏の下にある甲状腺の機能に異常が生じると、脱毛が起こるケースがあります。

特に、甲状腺ホルモンの分泌が低下する「甲状腺機能低下症(橋本病)」は、産後の女性に発症しやすい疾患の一つです。

脱毛のほかに、強い倦怠感やむくみ、気力の低下や体重増加などの症状が見られる場合は、内科や内分泌科の受診が必要です。

脱毛症の種類と特徴の比較

| 脱毛症の種類 | 主な原因 | 脱毛の仕方 |

|---|---|---|

| 分娩後脱毛症 | ホルモンバランスの急変 | 頭部全体から均等に抜ける |

| 円形脱毛症 | 自己免疫疾患 | 円形・楕円形に境界明瞭に抜ける |

| びまん性脱毛症 | 加齢、生活習慣、ストレスなど複合的 | 頭部全体の髪が薄くなる、髪が細くなる |

専門クリニックでの治療を検討するタイミング

セルフケアを続けていても、なかなか抜け毛が改善しない場合は、一人で抱え込まずに専門家の力を借りるのも重要な選択肢です。

女性の薄毛治療を専門とするクリニックでは、医学的な根拠に基づいた診断と、個々の状態に合わせた適切な治療を受けられます。

産後1年以上経っても回復しない

最も分かりやすい受診の目安は、期間です。

産後1年を過ぎても抜け毛が減る気配がない、あるいは薄毛が進行しているように感じる場合は、専門医への相談をおすすめします。

ヘアサイクルが正常に戻るのを妨げている何らかの原因がある可能性があり、その原因を特定することが治療の第一歩です。

抜け毛以外の頭皮トラブルがある

強いかゆみやフケ、湿疹や痛みなど、抜け毛以外の症状が頭皮に現れている場合も、受診を検討すべきサインです。

脂漏性皮膚炎など、別の皮膚疾患が隠れている可能性もあります。

適切な診断と治療を受けると、頭皮環境を正常化し、抜け毛の改善にもつながります。

精神的な負担が大きく、日常生活に影響が出ている

抜け毛の悩みによって気分が落ち込み、人に会うのが億劫になったり、育児に集中できなかったりと、日常生活に支障をきたしているときも専門医への相談が助けになります。

悩みを専門家に聞いてもらうだけでも、精神的な負担が軽くなる場合があります。クリニックでは、身体的な治療だけでなく、心理的なサポートも重視しています。

クリニック受診を検討するサイン

| サイン | 考えられる状況 |

|---|---|

| 期間が長い | 産後1年以上、抜け毛が改善しない |

| 他の症状がある | 頭皮のかゆみ、フケ、湿疹、痛みなどを伴う |

| 精神的につらい | 抜け毛が原因で日常生活に支障が出ている |

専門医に相談するメリット

専門クリニックの受診には、多くのメリットがあります。

マイクロスコープによる頭皮の状態の正確な診断、血液検査による栄養状態やホルモン値の確認など、客観的なデータに基づいて原因を究明できます。

その上で、内服薬や外用薬、頭皮への直接的な施術など医学的根拠のある治療法の中から、あなたの状態や生活スタイルに合ったものを提案してもらえます。

- 的確な原因診断

- 医学的根拠に基づく治療

- 個々に合わせた治療計画

- 精神的な不安の軽減

産後の抜け毛に関するよくある質問

さいごに、産後の抜け毛に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 授乳中に育毛剤は使えますか?

-

市販の育毛剤の中には、授乳中の使用を推奨していない成分が含まれている場合があります。

特に、ミノキシジルなどの医薬品成分は母乳に移行する可能性が否定できないため、自己判断での使用は避けるべきです。

使用したい場合は、必ず「授乳中も使用可能」と明記されている製品を選ぶか、事前に医師や薬剤師に相談してください。

クリニックで処方する薬剤についても、授乳の有無を考慮して適したものを選択します。

- 抜け毛の量はどのくらいが普通ですか?

-

健康な人でも1日に50〜100本程度の髪は自然に抜けています。産後の抜け毛のピーク時には、その数が200〜400本以上になるケースも珍しくありません。

排水溝にたまる髪の量に驚くかもしれませんが、一時的に抜ける本数が増えること自体は、分娩後脱毛症の典型的な症状です。

本数にこだわりすぎるよりも、抜け毛が続く期間や、頭皮の状態、新しい髪が生えてきているかどうかに注目するほうが重要です。

- 二人目の出産の時も同じように抜けますか?

-

一人目の出産で抜け毛がひどかったからといって、二人目も必ず同じようになるとは限りません。また、その逆も同様です。

しかし、体質やホルモンバランスの変動パターンは個人差が大きいため、一人目と同様の経過をたどる可能性はあります。

一度経験している分、二人目の際は落ち着いて対処できる方が多いですが、もし不安であれば、早めに生活習慣の改善などに取り組んでおくと良いでしょう。

参考文献

GALAL, Sara Ahmed; EL-SAYED, Sawsan Khalifa; HENIDY, Manar Mohamed Hasan. Postpartum Telogen Effluvium Unmasking Additional Latent Hair Loss Disorders. The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 2024, 17.5: 15.

MIRALLAS, Oriol; GRIMALT, Ramon. The postpartum telogen effluvium fallacy. Skin Appendage Disorders, 2016, 1.4: 198-201.

YIN, Ginny Oong Chien; SIONG-SEE, Joyce Lee; WANG, Etienne CE. Telogen Effluvium–a review of the science and current obstacles. Journal of Dermatological Science, 2021, 101.3: 156-163.

BRENNER, Fabiane Mulinari; OLDONI, Carolina. Telogen effluvium x female pattern hair loss: is there correlation?. Anais brasileiros de dermatologia, 2019, 94.4: 486-487.

BYEON, Je Yeon, et al. Effectiveness of Hair Care Products Containing Placental Growth Factor for the Treatment of Postpartum Telogen Effluvium. 2017.

LIYANAGE, Deepa; SINCLAIR, Rodney. Telogen effluvium. Cosmetics, 2016, 3.2: 13.

EASTHAM, John H. Postpartum alopecia. Annals of Pharmacotherapy, 2001, 35.2: 255-258.

REBORA, Alfredo. Telogen effluvium: a comprehensive review. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2019, 583-590.