抜け毛や髪の根元のベタつき、頭皮が赤い、かゆい、あるいは乾燥してフケが出るなど、多くの女性が頭皮の悩みを抱えています。

これらの症状は、実は頭皮の「皮脂バランスの乱れ」が原因かもしれません。皮脂は多すぎても少なすぎても健康な髪が育つ環境を損ない、抜け毛を招く一因となります。

この記事では、なぜ皮脂バランスが崩れるのか、そして抜け毛に悩む女性が今日から実践できる、頭皮環境を整えるための正しい洗浄方法とセルフケアについて、専門的な観点から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

抜け毛と皮脂の密接な関係

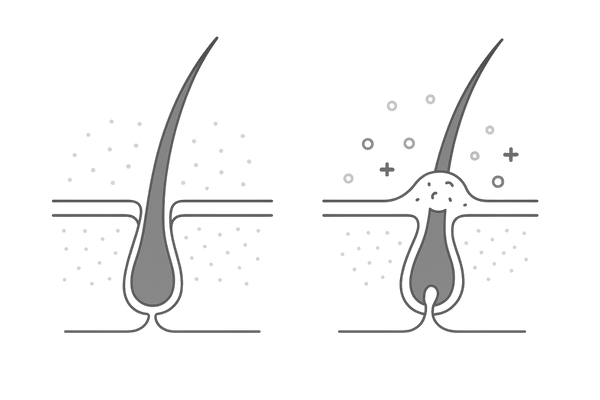

適度な皮脂は頭皮を守りますが、そのバランスが崩れて過剰になったり不足したりすると、毛穴の詰まりや炎症、乾燥を引き起こして抜け毛の直接的な原因となります。

多くの方が皮脂を「ベタつきの原因」として悪者のように考えがちですが、本来は頭皮を守るために重要な役割を担っているのです。

頭皮の皮脂が果たす本来の役割

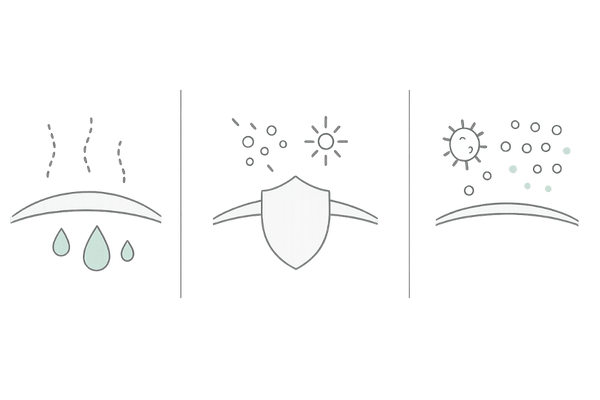

頭皮の皮脂腺から分泌される皮脂は、汗と混じり合って「皮脂膜」という天然の保護クリームを形成します。

この皮脂膜が、頭皮の潤いを保ち、外部の刺激や細菌の侵入から守るバリアとして機能します。

健康な髪を育む土壌である頭皮にとって、適度な皮脂は守り神のような存在なのです。

頭皮の保護バリア機能

| 機能 | 内容 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 保湿機能 | 頭皮の水分の蒸発を防ぎ、潤いを保つ | 乾燥やフケを防ぎ、健やかな毛髪の土台を作る |

| バリア機能 | 紫外線や雑菌などの外部刺激から守る | 炎症やかゆみを抑え、毛根へのダメージを防ぐ |

| 抗菌作用 | 頭皮を弱酸性に保ち、細菌の繁殖を抑える | 頭皮の常在菌バランスを整え、トラブルを予防する |

皮脂の過剰分泌が引き起こすトラブル

適度な皮脂は重要ですが、何らかの原因で過剰に分泌されると状況が一変します。

余分な皮脂は毛穴を詰まらせ、酸化して頭皮に刺激を与えます。

この酸化した皮脂は「過酸化脂質」と呼ばれ、嫌な臭いの原因になるだけでなく、頭皮の炎症を引き起こして健康な髪の成長を妨げてしまいます。

結果として、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりするのです。

髪の根元のベタつきは危険信号?

「朝シャンプーしたのに、夕方には髪の根元が皮脂でベタつく」と感じる場合、それは皮脂が過剰に分泌されているサインかもしれません。

特に、抜け毛の根元に白い塊のような皮脂が付着している場合は注意が必要です。これは「角栓様物質」と呼ばれ、古い角質と皮脂が混ざり合って毛穴を塞いでいる状態です。

毛穴が塞がれると髪の成長が阻害され、抜け毛のリスクが高まります。

なぜ頭皮の皮脂バランスは崩れるのか

頭皮の皮脂バランスは主にホルモンバランスの乱れ、食生活や睡眠などの生活習慣、そして間違ったヘアケアという3つの要因が複雑に絡み合って崩れます。

これらの原因は一つだけではなく、複数が影響し合っている場合がほとんどです。ご自身の生活を振り返りながら、原因を探ってみましょう。

ホルモンバランスの乱れと皮脂

女性の体は、生涯を通じてホルモンバランスが大きく変動します。

特に、皮脂の分泌を促進する働きのある男性ホルモン(テストステロン)と、皮脂分泌を抑制する女性ホルモン(エストロゲン)のバランスは、頭皮環境に直接的な影響を与えます。

ストレスや睡眠不足、月経周期や加齢などによって女性ホルモンが減少し、相対的に男性ホルモンが優位になると、皮脂の分泌量が増加する傾向があります。

食生活や睡眠不足の影響

日々の食事内容も皮脂の分泌量に大きく関わります。脂質の多い食事や糖質の多いお菓子、香辛料などの摂りすぎは皮脂腺を刺激し、皮脂の過剰分泌を招きます。

また、睡眠不足は自律神経の乱れを引き起こし、ホルモンバランスにも悪影響を及ぼすため、頭皮環境の悪化につながります。

健やかな頭皮を保つためには、体の内側からのケアが重要です。

皮脂バランスを乱す生活習慣

| カテゴリ | 具体的な行動 | 頭皮への影響 |

|---|---|---|

| 食事 | 揚げ物、スナック菓子、甘いものの過剰摂取 | 皮脂腺を刺激し、皮脂分泌を増加させる |

| 睡眠 | 慢性的な睡眠不足、不規則な睡眠時間 | 自律神経やホルモンバランスが乱れ、皮脂分泌が不安定になる |

| ストレス | 仕事や人間関係などによる精神的負荷 | 男性ホルモンの分泌を促し、皮脂量を増やすことがある |

間違ったヘアケア習慣

良いと思って行っているヘアケアが実は頭皮にダメージを与え、皮脂バランスを崩しているケースも少なくありません。

例えば、頭皮のベタつきが気になるからと、洗浄力の強すぎるシャンプーで一日に何度も髪を洗う行為は、必要な皮脂まで奪ってしまいます。

すると、頭皮は潤いを補おうとして、かえって皮脂を過剰に分泌するという悪循環に陥ります。

これを「インナードライ」と呼び、乾燥しているのにベタつくという複雑な状態を引き起こします。

頭皮の赤みやかゆみはSOSサイン

頭皮の赤みやかゆみは、皮脂の過剰分泌や乾燥によって引き起こされる炎症のサインです。

これは「脂漏性皮膚炎」や「乾燥性皮膚炎」といった頭皮トラブルの兆候であり、放置すると抜け毛を悪化させる危険性があります。早めに原因を理解し、対処しましょう。

赤みの原因は「炎症」

頭皮が赤い状態は毛細血管が拡張し、炎症が起きていることを示しています。

皮脂が過剰に分泌されると、それをエサにするマセラチア菌などの常在菌が異常繁殖し、その代謝物が頭皮を刺激して炎症を引き起こす場合があります。これが脂漏性皮膚炎です。

また、洗浄力の強いシャンプーや、すすぎ残し、紫外線なども炎症の原因となります。

乾燥が引き起こす頭皮トラブル

一方で、皮脂の分泌が少なすぎると頭皮が乾燥し、バリア機能が低下します。その結果、外部からのわずかな刺激にも敏感に反応し、かゆみや炎症が起きやすくなります。

乾燥した頭皮は角質が剥がれやすくなり、パラパラとした細かいフケ(粃糠性フケ)が発生するのも特徴です。

この状態もまた、健康な髪の育成を妨げ、抜け毛の原因となります。

頭皮の乾燥を招く要因

| 内的要因 | 外的要因 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 加齢による皮脂分泌の低下 | 洗浄力の強いシャンプーの使用 | 保湿成分配合のシャンプーを選ぶ |

| 血行不良による栄養不足 | エアコンによる空気の乾燥 | 加湿器などで室内の湿度を保つ |

| 不規則な生活習慣 | 熱すぎるお湯での洗髪 | 38度程度のぬるま湯で洗う |

外部からの刺激とバリア機能の低下

皮脂バランスが崩れ、バリア機能が低下した頭皮は、非常にデリケートな状態です。

ヘアカラーやパーマの薬剤、紫外線や花粉、大気汚染物質など、普段なら問題にならないような刺激でも、炎症やかゆみを引き起こす原因になり得ます。

頭皮トラブルを感じている時は、できるだけ頭皮への刺激を避ける生活を心がけましょう。

抜け毛を減らすための正しいシャンプー選び

抜け毛を減らすためには、まずご自身の頭皮タイプ(脂性肌、乾燥肌など)を正確に把握し、それに合った洗浄成分、特に刺激が少なく保湿力のあるアミノ酸系シャンプーを選ぶことが重要です。

自分の頭皮タイプに合わないシャンプーを使い続けると、かえってトラブルを悪化させてしまうときもあるため、慎重に選びましょう。

自分の頭皮タイプを知る

まずは、ご自身の頭皮がどのタイプなのかを把握することから始めましょう。

頭皮タイプは大きく「普通肌」「脂性肌」「乾燥肌」「混合肌」に分けられます。洗髪後の頭皮の状態や、日中のベタつき具合などを参考に、自分のタイプを見極めましょう。

頭皮タイプ別チェックリスト

| 頭皮タイプ | 特徴 | 推奨されるシャンプー |

|---|---|---|

| 脂性肌 | 洗髪後、半日程度でベタつく。フケが湿っている。 | 適度な洗浄力があり、さっぱりと洗い上げるタイプ |

| 乾燥肌 | 洗髪後につっぱり感がある。フケが乾燥してパラパラしている。 | 保湿成分が豊富で、マイルドな洗浄力のタイプ |

| 混合肌 | Tゾーンはベタつくが、フェイスラインは乾燥するなど部位で差がある。 | アミノ酸系など、洗浄力がマイルドで保湿もできるタイプ |

成分表示でチェックすべきポイント

シャンプーを選ぶ際は価格や香りだけでなく、裏面の成分表示を必ず確認する習慣をつけましょう。

特に重要なのが「洗浄成分(界面活性剤)」です。シャンプーの洗浄力や頭皮への刺激性は、この洗浄成分によってほぼ決まります。

- 高級アルコール系(ラウレス硫酸Na、ラウリル硫酸Naなど)

- 石けん系(石ケン素地、脂肪酸ナトリウムなど)

- アミノ酸系(ココイルグルタミン酸Na、ラウロイルメチルアラニンNaなど)

- ベタイン系(コカミドプロピルベタインなど)

洗浄力が強い高級アルコール系は、必要な皮脂まで落としすぎてしまう可能性があるため、頭皮がデリケートな状態の時は避けたほうが賢明です。

アミノ酸系シャンプーが推奨される理由

抜け毛や頭皮トラブルに悩む女性に特におすすめしたいのが、「アミノ酸系」の洗浄成分を主成分としたシャンプーです。

アミノ酸は私たちの髪や皮膚を構成するタンパク質の元となる成分であり、非常に肌なじみが良いのが特徴です。

余分な皮脂や汚れはきちんと落としながらも頭皮に必要な潤いは残してくれるため、皮脂バランスを整えるのに役立ちます。

刺激が少なく、頭皮への負担を最小限に抑えながら洗える点が最大のメリットです。

頭皮環境を整える洗浄方法

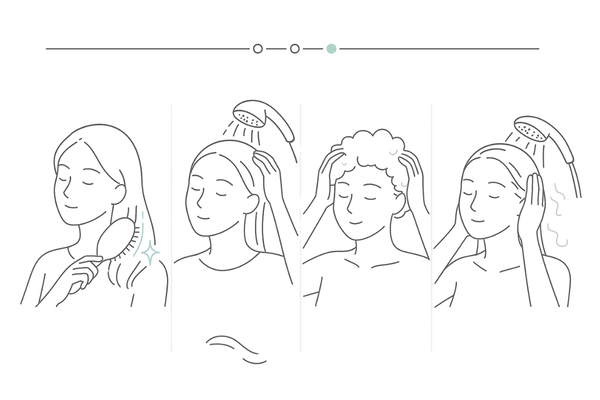

どんなに良いシャンプーを選んでも、洗い方が間違っていては効果が半減してしまうため、正しい洗浄手順を身につけましょう。

洗髪前のブラッシングの重要性

シャンプーをする前に、乾いた髪の状態でブラッシングをすることは、とても重要です。

髪の絡まりをほどき、表面に付着したホコリや汚れを大まかに浮き上がらせます。

このひと手間でシャンプー時の泡立ちが良くなり、髪への摩擦を減らすとともに、少ない洗浄力でも効率的に汚れを落とせます。

指の腹を使った優しい洗い方

髪を濡らしたら、シャンプーを手のひらでよく泡立ててから髪全体になじませます。

洗う際は爪を立てずに指の腹を使い、頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。ゴシゴシと強く擦ると頭皮を傷つけ、炎症の原因になります。

特に、生え際や襟足は洗い残しやすい部分なので、意識して丁寧に洗いましょう。

正しいシャンプーの手順

| 手順 | ポイント | 目的 |

|---|---|---|

| ブラッシング | 乾いた髪の状態で、毛先から優しくとかす | ホコリを落とし、血行を促進する |

| 予洗い | 38度程度のぬるま湯で、1〜2分かけて頭皮と髪をしっかり濡らす | お湯だけで汚れの7割程度を落とす |

| シャンプー | 指の腹で頭皮をマッサージするように洗う | 毛穴の汚れを優しく除去する |

| すすぎ | シャンプーの倍の時間をかけて、ぬめりがなくなるまでしっかりすすぐ | すすぎ残しによる頭皮トラブルを防ぐ |

すすぎ残しは頭皮トラブルのもと

シャンプーやコンディショナーの成分が頭皮に残ってしまうと、毛穴を詰まらせたり、かゆみや炎症を引き起こしたりする原因になります。

特に、フェイスラインや耳の後ろ、襟足などはすすぎ残しが多い部分です。

シャンプーにかける時間の2倍以上の時間をかけて、髪の根元からしっかりと洗い流すように意識してください。

ドライヤーでの正しい乾かし方

洗髪後、髪を濡れたまま放置するのは絶対にやめましょう。濡れた頭皮は雑菌が繁殖しやすく、臭いやかゆみの原因になります。

タオルで優しく水分を拭き取ったら、すぐにドライヤーで乾かします。

ドライヤーは頭皮から20cm以上離し、同じ場所に熱風が当たり続けないように小刻みに動かしながら、まずは髪の根元から乾かしていくのがポイントです。

8割ほど乾いたら冷風に切り替えて仕上げると、キューティクルが引き締まり髪にツヤが出ます。

毎日同じで大丈夫?その日の状態に合わせた頭皮ケア

毎日同じ画一的なケアではなく、生理周期や季節、ストレスといったその日の心身の状態に合わせて洗浄や保湿の方法を微調整する工夫が、ゆらぎやすい女性の頭皮環境を健やかに保つ秘訣です。

女性の体や頭皮の状態は一定ではないため、「いつもと同じケア」に固執せず、ご自身の状態を観察する視点が重要になります。

生理周期と頭皮コンディション

女性の頭皮環境は、月経周期によるホルモンバランスの変動に大きく影響を受けます。

特に、排卵後から月経前にかけては皮脂分泌を促すプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が増えるため、頭皮がベタつきやすくなったり、ニキビができやすくなったりします。

この時期はいつもより丁寧に洗髪したり、さっぱりタイプのシャンプーを使ったりするなどの工夫が有効です。

逆に、月経後から排卵前にかけては肌の状態が安定しやすい時期なので、保湿ケアに力を入れる良い機会です。

生理周期と頭皮の状態変化

| 時期 | ホルモンの状態 | 頭皮の状態と推奨ケア |

|---|---|---|

| 月経期(生理中) | 両ホルモンが減少。体がデリケートに。 | 乾燥しやすく敏感。低刺激で保湿重視のケアを。 |

| 卵胞期(生理後) | エストロゲンが増加。心身ともに安定。 | 頭皮の状態が最も良い時期。新しいケアを試すならこの時期に。 |

| 黄体期(排卵後) | プロゲステロンが増加。皮脂分泌が活発に。 | ベタつきやニキビに注意。丁寧な洗浄を心がける。 |

季節の変わり目に注意したいこと

春先は花粉や寒暖差で頭皮が敏感になりやすく、夏は紫外線や汗でダメージを受け、秋から冬にかけては空気の乾燥で頭皮も乾燥しやすくなります。

このように、季節によって頭皮が受ける影響は異なります。

夏場はUVカット効果のあるヘアケア製品を取り入れたり、冬場は保湿効果の高い頭皮用ローションを使ったりと、季節に合わせたケアを取り入れると頭皮を健やかな状態に保ちやすくなります。

ストレスを感じた日のスペシャルケア

強いストレスを感じると、自律神経が乱れて血行が悪くなりがちです。頭皮の血行不良は、髪に必要な栄養が届きにくくなるため、抜け毛の大きな原因となります。

仕事で疲れた日や、悩み事があった日の夜はシャンプーの際にいつもより時間をかけて頭皮マッサージを行ったり、リラックス効果のある香りのヘアオイルを使ったりして、心と頭皮をいたわってあげましょう。

自分を大切にする時間が、健やかな髪を育みます。

日常生活で見直したい頭皮ケア習慣

健やかな頭皮を育むためには、シャンプーなどの外側からのケアに加え、髪の材料となる栄養をバランス良く摂る食事、成長ホルモンを分泌させる質の良い睡眠、そして頭皮の老化を防ぐ紫外線対策が日常生活において重要です。

内側からのケアも同時に行えば、頭皮環境は大きく改善します。

バランスの取れた食事を心がける

髪の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。そのため、まずは良質なタンパク質をしっかりと摂取するのが基本です。

それに加え、タンパク質の合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を促進するビタミンE、皮脂の分泌をコントロールするビタミンB群などをバランス良く摂る工夫が健康な髪を育てる上で役立ちます。

頭皮と髪に良い栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| ビタミンB群 | 皮脂の分泌を調整し、頭皮の新陳代謝を促す | 豚肉、レバー、うなぎ、納豆 |

| ビタミンE | 血行を促進し、頭皮に栄養を届ける | ナッツ類、アボカド、かぼちゃ |

質の良い睡眠で頭皮環境を改善

睡眠中には、髪の成長に欠かせない「成長ホルモン」が分泌されます。特に、入眠後最初の3時間はゴールデンタイムと呼ばれ、成長ホルモンの分泌が最も活発になります。

慢性的な睡眠不足はこの貴重な時間を奪い、髪の成長を妨げるだけでなく、自律神経の乱れから皮脂バランスを崩す原因にもなります。

毎日決まった時間に就寝・起床し、質の良い睡眠を確保するよう努めましょう。

紫外線対策も忘れずに

顔や腕と同じように、頭皮も紫外線のダメージを受けます。

紫外線は頭皮を乾燥させ、炎症を引き起こすだけでなく、髪の毛を作る毛母細胞にもダメージを与えて抜け毛や白髪の原因となります。

外出時には帽子をかぶったり、日傘をさしたり、髪や頭皮に使える日焼け止めスプレーを活用したりして、紫外線から頭皮をしっかりと守りましょう。

抜け毛と頭皮ケアに関するよくある質問

最後に、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。日々のケアの参考にしてください。

- シャンプーは毎日した方が良い?

-

基本的には、毎日シャンプーをしてその日の汚れや皮脂をリセットすることをおすすめします。

整髪料を使う方や、日中に汗をかきやすい方は、汚れを放置すると頭皮トラブルの原因になるためです。

ただし、極度の乾燥肌で、シャンプー後にかゆみやフケが悪化するような場合は、2日に1回にするなど、ご自身の頭皮の状態に合わせて頻度を調整することも考えましょう。

その場合でも、お湯でしっかりと頭皮をすすぐ「湯シャン」を間に行うと良いでしょう。

- 頭皮マッサージは効果がある?

-

正しい方法で行えば効果が期待できます。頭皮マッサージには、頭皮の血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくする効果があります。

また、頭皮のコリをほぐすことでリラックス効果も得られます。シャンプー中や、お風呂上がりの血行が良い時に、指の腹で頭皮全体を優しく動かすようにマッサージするのがおすすめです。

ただし、強く擦ったり、爪を立てたりすると頭皮を傷つけるので注意してください。

- コンディショナーは頭皮につけても良い?

-

コンディショナーやトリートメントは、主に髪の毛をコーティングして指通りを良くするためのものなので、頭皮にはつけないのが基本です。

油分が多く含まれているため、頭皮につくと毛穴詰まりの原因になる可能性があります。

髪の中間から毛先を中心になじませ、頭皮にはつかないように注意しながら使用し、しっかりとすすぎましょう。

- 食事で特に意識すべき栄養素は?

-

バランスの良い食事が大前提ですが、特に意識してほしいのは「タンパク質」「亜鉛」「ビタミンB群」です。これらは健康な髪を作るために重要な役割を果たします。

特定の食品だけを食べるのではなく、様々な食材からこれらの栄養素を複合的に摂取するように心がけてください。

参考文献

BIRCH, M. P., et al. Female pattern hair loss, sebum excretion and the end‐organ response to androgens. British journal of dermatology, 2006, 154.1: 85-89.

SINCLAIR, Rodney, et al. Hair loss in women: medical and cosmetic approaches to increase scalp hair fullness. British Journal of Dermatology, 2011, 165.s3: 12-18.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

BIRCH, M. Pattie; MESSENGER, Andrew. ‘Bad hair days’, scalp sebum excretion and the menstrual cycle. Journal of Cosmetic Dermatology, 2003, 2.3‐4: 190-194.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.

PUNYANI, Supriya, et al. The impact of shampoo wash frequency on scalp and hair conditions. Skin appendage disorders, 2021, 7.3: 183-193.

WONG, Michael. Cleansing of hair. In: Hair and hair care. Routledge, 2018. p. 33-64.