薄毛が気になり始めると、ヘアカラーをためらう女性は少なくありません。

「髪や頭皮にダメージを与えて、さらに薄毛が進行するのではないか」という不安は当然のものです。

しかし、正しい知識を持ち、適切な方法を選べば、薄毛に悩みながらもおしゃれなヘアカラーを楽しむことは十分に可能です。

この記事では、薄毛に悩む女性が安心してヘアカラーと付き合っていくための、カラー剤の選び方から美容室でのオーダー方法、ご自宅でのケア、そしてブリーチについての考え方まで、専門的な視点から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

薄毛の女性がヘアカラーで直面する悩みとその背景

薄毛に悩む女性がヘアカラーをする際には、「髪へのダメージでボリュームが減るのではないか」「頭皮への刺激で抜け毛が増えるのではないか」「色選びでかえって薄毛が目立つのではないか」という主に3つの不安に直面します。

髪や頭皮がデリケートな状態にあるため、これらの悩みがより深刻に感じられるのです。

髪のダメージによるさらなるボリュームダウンへの懸念

ヘアカラーは、薬剤の力で髪のキューティクルを開き、内部に色素を浸透させるという仕組みです。

このとき、髪の主成分であるタンパク質が流出しやすくなり、髪が細くなったり、ハリやコシが失われたりする原因となります。

もともと髪のボリュームに悩んでいる場合、ヘアカラーによるダメージが重なると髪がさらにぺたんとして見え、薄毛がより目立ってしまうのではないかと心配する方が多くいらっしゃいます。

頭皮への刺激と抜け毛増加の不安

ヘアカラー剤には、頭皮にとって刺激となる可能性のある成分が含まれています。

特に、アルカリ剤や染料などが地肌に直接付着すると、かゆみや赤み、炎症などを引き起こす場合があります。

頭皮環境の悪化は、健康な髪の成長を妨げる大きな要因です。頭皮トラブルが慢性化すると、抜け毛の増加につながる可能性も否定できません。

そのため、カラーリング中に頭皮がピリピリしたり、施術後にフケやかゆみが出たりした経験のある方は、ヘアカラーそのものを敬遠しがちです。

色選びで薄毛が目立ってしまうことへの恐怖

ヘアカラーは髪色を美しく見せる一方で、色選びを間違えると、かえって薄毛を目立たせてしまうときがあります。

例えば、地肌の色と髪色のコントラストが強すぎる場合、分け目や生え際の薄さが際立って見えてしまいます。

暗い色に染めると白い頭皮が透けて見えやすくなり、逆に明るすぎるハイトーンカラーは髪を軽く見せすぎてしまい、ボリュームダウンして見えるケースもあります。

どのような色が自分の悩みをカバーしてくれるのか分からず、カラーリングに踏み切れないという声もよく聞きます。

ヘアカラーが頭皮と髪に与える影響の基本

ヘアカラー剤はアルカリ剤で髪のキューティクルを開き、染料を内部に浸透させます。この作用が、髪のダメージや頭皮への刺激につながる可能性があります。

特に、アレルギーを引き起こす可能性のあるジアミンという染料には注意が必要です。

アルカリ剤が果たす役割と頭皮への刺激

一般的なヘアカラー剤(アルカリカラー)に含まれるアルカリ剤は、髪の表面を覆っているキューティクルを開かせる役割を担います。

キューティクルが開くと染料が髪の内部まで浸透し、髪色を変えられます。

しかし、このアルカリ剤はタンパク質を溶かす性質も持つため、頭皮に付着すると刺激となり、乾燥や炎症を引き起こす可能性があります。

頭皮が敏感な状態のときは、とくに刺激を強く感じやすいので注意が必要です。

ヘアカラー剤に含まれる主な成分

| 成分の種類 | 主な役割 | 注意点 |

|---|---|---|

| アルカリ剤 | キューティクルを開き染料の浸透を助ける | 頭皮への刺激、髪のダメージの原因となる |

| 酸化染料(ジアミンなど) | 髪の内部で発色し色を定着させる | アレルギー反応(かぶれ)を引き起こす場合がある |

| 過酸化水素水 | メラニン色素を脱色し、染料を発色させる | 髪と頭皮に酸化ダメージを与える |

ジアミンアレルギーのリスクと見分け方

ヘアカラーによる頭皮トラブルの中で、特に注意したいのが「ジアミンアレルギー」です。

ジアミンは酸化染料の主成分であり、少量でしっかりと発色し、色持ちが良いという利点があります。しかし、アレルギー反応を引き起こす原因物質(アレルゲン)にもなり得ます。

一度アレルギーを発症するとその後はジアミンを含むカラー剤を使用するたびに、かゆみや赤み、腫れやぶつぶつなどの症状が現れ、場合によっては顔全体が腫れ上がるなど重篤な症状に至るケースもあります。

ヘアカラーの前にパッチテストを行い、アレルギーの有無を確認する作業が非常に重要です。

キューティクルへのダメージと髪の菲薄化

カラーリングのたびにキューティクル開閉が繰り返されると、キューティクルが傷ついたり、剥がれやすくなったりします。

キューティクルが損傷すると髪の内部の水分やタンパク質が流出しやすくなり、髪のパサつきや切れ毛、枝毛の原因となります。

また、髪のしなやかさが失われ、外部からの刺激にも弱くなります。

髪一本一本が細くなる「菲薄化(ひはくか)」が進んでいる場合、このダメージが重なるとさらに髪の強度が低下し、切れやすくなる可能性があります。

薄毛を自然にカバーするヘアカラーの選び方

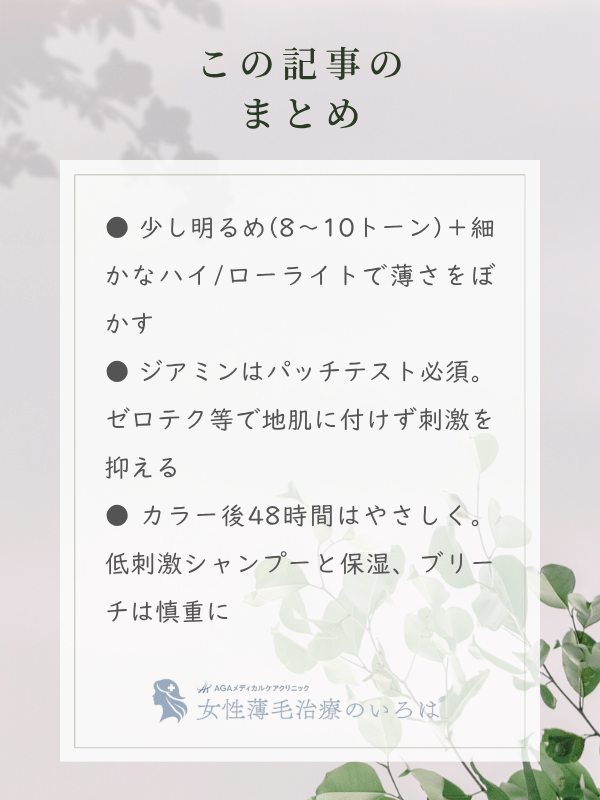

薄毛を自然にカバーするヘアカラー選びのコツは、地肌との色の差を少なくし、髪に立体感を出すことです。

明るめの色を選んだり、ハイライトやローライトを活用したりすると、視線を分散させて薄毛を目立ちにくくする効果が期待できます。

地肌とのコントラストを抑える色選び

薄毛が目立つ原因の一つに、髪の分け目や生え際から見える地肌と、髪の色との対比が強いことが挙げられます。

黒髪のように暗い色の場合、白い地肌がくっきりと見えてしまい、薄毛が際立ちます。

そこでおすすめなのが、地肌の色になじむような、やや明るめのカラーです。

具体的には、明るさを8〜10レベル程度に設定すると地肌とのコントラストが和らぎ、透け感が目立ちにくくなります。

立体感を演出するハイライトやローライトの活用

単色で全体を染めるのではなく、ハイライト(ベースの色より明るい筋)やローライト(ベースの色より暗い筋)を効果的に使うと、髪に立体感と奥行きが生まれます。

髪全体に陰影がつくため視線が分散され、根元のボリュームダウンや地肌の透け感が気になりにくくなります。

なかでも細かく繊細に入れる「ウィービング」という技法は、自然な仕上がりになるため、薄毛カバーに適しています。

薄毛カバーに役立つカラーテクニック

| テクニック | 特徴 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| ハイライト | ベースより明るい色を筋状に入れる | 立体感、明るさ、視線の分散 |

| ローライト | ベースより暗い色を筋状に入れる | 奥行き、引き締め効果、陰影 |

| グラデーションカラー | 根元から毛先にかけて徐々に色を変化させる | 根元のプリンが目立ちにくい、おしゃれ感 |

寒色系カラーで赤みを抑え、透明感を出す

日本人の髪はもともと赤みが出やすい性質があります。この赤みが強く出ると、髪が膨張して見えたり、少し重たい印象になったりするときがあります。

アッシュ系(灰色)やマット系(緑色)といった寒色系のカラーは髪の赤みを打ち消し、透明感ややわらかさを演出してくれます。

光に透けるような軽やかな質感は、髪のボリューム感を損なわずに、ふんわりとした印象を与えてくれます。

暖色系カラーでツヤと健康的な印象を与える

髪のパサつきやダメージが気になる場合は、ピンク系やオレンジ系、ブラウン系などの暖色系カラーも良い選択です。

暖色系の色は、光を反射して髪にツヤがあるように見せる効果があります。ツヤのある髪は健康的に見え、若々しい印象を与えます。

また、顔色を明るく見せる効果も期待できるため、全体の印象を華やかにしたい場合におすすめです。

頭皮への負担を最小限にするカラー剤の種類

頭皮への負担を最小限にするには、髪へのダメージが少ないカラー剤を選ぶ工夫が大切です。

一般的な「アルカリカラー」の他に、髪の表面をコーティングする「ヘアマニキュア」や、植物由来の「ヘナ」などがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

アルカリカラー(医薬部外品)の特徴と注意点

美容室で最も一般的に使用されるのがアルカリカラーです。髪を明るくしながら色を入れられ、色の選択肢が豊富で、色持ちが良いのが特徴です。

しかし、前述の通りアルカリ剤やジアミン染料を含むため、髪と頭皮への負担は他のカラー剤に比べて大きくなります。

薄毛が気になる場合は美容師と相談し、根元ギリギリから塗布する「ゼロテク」などの技術で、できるだけ頭皮に薬剤をつけないように施術してもらうと良いです。

ヘアマニキュア(化粧品)のメリットとデメリット

ヘアマニキュアは、髪の表面をコーティングするように着色するタイプのカラー剤です。

髪の内部には作用しないため、ダメージはほとんどありません。髪にハリやコシを与え、ツヤを出す効果も期待できます。

ただし、髪を明るくできず、地肌につくと色が落ちにくいため、根元から少し離して塗布する必要があります。

そのため、根元の白髪をしっかり染めたい場合には不向きなケースもあります。

カラー剤の種類別比較

| 種類 | 髪・頭皮への負担 | 髪を明るくする力 |

|---|---|---|

| アルカリカラー | 大きい | ある |

| ヘアマニキュア | 非常に小さい | ない |

| ヘナ・ハーブカラー | 小さい(植物アレルギーに注意) | ない |

ヘナやハーブカラーなどの植物性染料

ヘナは、ミソハギ科の植物の葉を乾燥させて粉末にした天然の染料です。

髪のタンパク質に絡みつくようにして染まるため、髪を傷めずに染められます。トリートメント効果も高く、髪にハリやコシ、ツヤを与えてくれます。

ただし、染まる色がオレンジ系に限られる、植物アレルギーの可能性がある、一度ヘナで染めると他のアルカリカラーで色を変えにくくなるなどの注意点もあります。

ヘナにインディゴ(藍)などを混ぜてブラウン系に調整したハーブカラーもあります。

美容室でのオーダーで失敗しないためのポイント

美容室でヘアカラーを成功させるには、カウンセリングで薄毛の悩みや頭皮の状態を正直に伝えることが最も重要です。

さらに、頭皮に薬剤をつけない「ゼロテク」といった塗り方をリクエストすれば、ダメージを最小限に抑えられます。

カウンセリングで伝えるべき3つのこと

美容室に行ったら、まず以下の3点を正直に美容師に伝えましょう。プロの視点から、あなたに合った提案をしてくれるはずです。

- 薄毛が気になっている具体的な場所(分け目、つむじ、生え際など)

- 過去のヘアカラーで頭皮にしみたり、かぶれたりした経験の有無

- 今後の理想のヘアスタイルや髪の状態

「ゼロテク」など頭皮に優しい塗り方のリクエスト

「ゼロテク」とは、カラー剤を塗布する際にハケを頭皮に直接つけず、根元ギリギリの部分から塗る技術です。

この方法によって、カラー剤が頭皮に付着するのを最小限に抑え、刺激やかぶれのリスクを大幅に軽減できます。

カウンセリングの際に、「頭皮が敏感なので、できるだけ地肌につけないように塗ってもらえますか?」とリクエストしてみましょう。

頭皮保護オイルや炭酸泉などのオプション活用

多くの美容室では、カラーリングによる頭皮への刺激を緩和するためのオプションメニューを用意しています。

頭皮保護のためのオプションメニュー例

| メニュー | 内容 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 頭皮保護オイル/スプレー | カラー施術前に頭皮に専用のオイルやスプレーを塗布する | 薬剤が直接頭皮に付着するのを防ぐバリア機能 |

| 炭酸泉 | 施術後に炭酸ガスが溶け込んだお湯で髪と頭皮を洗い流す | 血行促進、薬剤の残留物や皮脂汚れの除去 |

| デトックスシャンプー | 残留アルカリを除去する効果のあるシャンプーを使用する | カラー後の髪や頭皮の状態を安定させる |

これらのオプションをうまく活用すれば、カラーリングによるダメージをさらに軽減できます。料金や内容については、事前に美容師に確認しましょう。

自宅でできるヘアカラー後の頭皮と髪の集中ケア

カラー後のデリケートな髪と頭皮を守るには、自宅での集中ケアが欠かせません。

施術後48時間は優しく扱い、シャンプーは洗浄力のマイルドなものを選びましょう。頭皮用美容液や洗い流さないトリートメントの活用も効果的です。

カラー後48時間は特に優しく扱う

ヘアカラーの色素が髪の内部にしっかりと定着するには、48時間程度かかると言われています。

この期間は、髪がデリケートで色が抜けやすい状態です。洗浄力の強いシャンプーの使用は避け、お湯の温度もぬるめに設定しましょう。

また、髪が濡れているときはキューティクルが開いているため、タオルでゴシゴシこすらず、優しく押さえるように水分を拭き取る「タオルドライ」を心がけてください。

アミノ酸系・ベタイン系の洗浄成分を選ぶ

毎日のシャンプーは頭皮環境を整える基本です。

薄毛やダメージが気になる髪には、洗浄力がマイルドで保湿効果の高いアミノ酸系やベタイン系の洗浄成分を配合したシャンプーがおすすめです。

頭皮に必要な潤いを残しながら、優しく洗い上げられます。

シャンプーの洗浄成分の種類

| 系統 | 特徴 | こんな方におすすめ |

|---|---|---|

| 高級アルコール系 | 洗浄力が強く泡立ちが良い | 皮脂が多い方、スタイリング剤をしっかり使う方 |

| 石けん系 | さっぱりとした洗い上がり | 健康な頭皮で、さっぱり感を重視する方 |

| アミノ酸系・ベタイン系 | 洗浄力がマイルドで保湿力が高い | 乾燥肌、敏感肌、ダメージヘア、薄毛が気になる方 |

頭皮用美容液(スカルプエッセンス)の活用

シャンプー後、髪を乾かす前に頭皮用の美容液(スカルプエッセンス)を使う習慣を取り入れましょう。

保湿成分や血行促進成分、抗炎症成分などが配合されたものを選ぶと、カラーリングで乾燥しがちになった頭皮に潤いを与え、健やかな状態に整えられます。

指の腹で優しくマッサージするようになじませると、リラックス効果も高まります。

ドライヤー前の洗い流さないトリートメント

ドライヤーの熱も、カラーリング後のデリケートな髪にとってはダメージの原因となります。

髪を乾かす前には、必ず洗い流さないトリートメント(アウトバストリートメント)をつけましょう。

オイルタイプやミルクタイプ、ミストタイプなど様々な種類がありますが、髪のダメージを補修して熱から髪を守る効果のあるものを選びます。毛先を中心に、髪全体に均一になじませるのがポイントです。

ブリーチは薄毛の女性にとって本当にNGなのか?

ブリーチは髪への負担が非常に大きい施術ですが、一概にNGとは言えません。

白髪が多い場合、ブリーチを活用した「白髪ぼかし」によって、根元の白髪が目立ちにくくなるというメリットもあります。ただし、実施するには専門家との相談が不可欠です。

ブリーチの仕組みと髪への高い負荷

ブリーチ剤は、アルカリ剤と過酸化水素を高濃度で配合しており、髪の内部にあるメラニン色素を分解・破壊して髪を明るくします。

この作用は非常に強力で、キューティクルを大きく開かせ、髪の内部構造にも影響を与えます。そのため、髪のタンパク質が流出し、著しい乾燥やパサつき、切れ毛を引き起こします。

頭皮への刺激も非常に強いため、薄毛に悩む方が安易に行うべき施術でないことは確かです。

白髪ぼかしとしてのブリーチの有効性

一方で、ブリーチが有効に働くケースもあります。それが「白髪ぼかし」です。

白髪が増えてくると、暗い色で染めてもすぐに根元の白い部分が目立ってしまい、頻繁に染め直す必要が出てきます。

そこで、あえて髪全体をブリーチで明るくし、白髪と黒髪のコントラストをなくすと、根元が伸びてきても白髪が目立ちにくくなるというメリットがあります。

ハイライトとして部分的にブリーチを使う方法も効果的です。

ブリーチのメリット・デメリット

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | 透明感のあるハイトーンカラーが可能、白髪が目立ちにくくなる |

| デメリット | 髪と頭皮へのダメージが非常に大きい、色落ちが早い、施術費用が高い |

ブリーチをする場合の絶対条件

もしブリーチを検討するのであれば、いくつかの条件をクリアすることが重要です。

- 信頼できる高い技術を持った美容師に相談する

- 髪と頭皮のコンディションが比較的良好である

- 施術後の徹底したホームケアを継続する覚悟がある

- 全体ブリーチではなく、まずは部分的なハイライトから試す

ブリーチは諸刃の剣です。メリットとデメリットを十分に理解し、専門家である美容師や、場合によっては薄毛治療の専門医とも相談の上、慎重に判断しましょう。

薄毛とヘアカラーに関するよくある質問

さいごに、薄毛に悩む女性からよく寄せられるヘアカラーに関する質問とその回答をまとめました。

- ヘアカラーをすると、薄毛は進行しますか?

-

ヘアカラー剤が直接的な原因で薄毛が進行するという医学的根拠は明確にはありません。

しかし、カラー剤によるアレルギー反応や、不適切な施術によって頭皮環境が悪化した場合、健康な髪の成長が妨げられて抜け毛が増えるなど、間接的に薄毛に影響を与える可能性はあります。

頭皮に優しい薬剤を選び、信頼できる美容室で適切な施術を受けましょう。

- 市販のカラー剤でセルフカラーをしても大丈夫ですか?

-

薄毛や頭皮の敏感さが気になる場合は、セルフカラーはあまりおすすめできません。

市販のカラー剤は、誰でも染められるように薬剤が強く設定されているものが多く、塗りムラができたり、必要以上に頭皮に薬剤を付着させてしまったりするリスクが高いからです。

専門的な知識と技術を持つ美容師に、頭皮の状態を見てもらいながら施術してもらうほうが安全です。

- カラーリングの頻度はどのくらいが適切ですか?

-

髪と頭皮への負担を考えると、カラーリングの頻度はできるだけ空けるのが理想です。

全体を染めるフルカラーは最低でも2〜3ヶ月に1回程度に留め、その間は伸びてきた根元の部分だけを染める「リタッチ」で対応するのがおすすめです。

リタッチであれば、すでに染まっている毛先部分へのダメージを避けられます。

- 薄毛治療中にヘアカラーをしても良いですか?

-

クリニックで薄毛治療を受けている場合は、必ず担当の医師に相談してください。治療内容によっては、頭皮が非常にデリケートな状態になっているときがあります。

特に、外用薬や内服薬を使用している場合、薬剤の頭皮への影響を考慮する必要があります。

医師の許可を得た上で、施術を受ける美容師にも治療中であることを伝え、連携をとると良いでしょう。

参考文献

BAZARGAN, Afsaneh Sadeghzadeh, et al. Investigating the Relationship Between Androgenetic Alopecia and Hair Shape, Color, and Thickness: A Case‐Control Study. Health Science Reports, 2025, 8.5: e70764.

HE, Yongyu, et al. Mechanisms of impairment in hair and scalp induced by hair dyeing and perming and potential interventions. Frontiers in Medicine, 2023, 10: 1139607.

PRICE, Vera H. Androgenetic alopecia in women. In: Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. Elsevier, 2003. p. 24-27.

SINCLAIR, Rodney D.; DAWBER, Rodney PR. Androgenetic alopecia in men and women. Clinics in dermatology, 2001, 19.2: 167-178.

THIEDKE, C. Carolyn. Alopecia in women. American family physician, 2003, 67.5: 1007-1014.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

TRÜEB, Ralph M., et al. Scalp condition impacts hair growth and retention via oxidative stress. International journal of trichology, 2018, 10.6: 262-270.

ALY, D. G. Hair: A Review of Prominent Scalp Hair Changes throughout a Females’ Life. Pigmentary Disorders, 2014, 1.136: 2.