髪のパサつきやボリュームダウン、抜け毛の増加に悩み、「酸性雨」や「紫外線」が原因ではないかと考える方が少なくないようです。

これらは目に見えないため対策を怠りがちですが、知らず知らずのうちに髪と頭皮にダメージを蓄積させ、女性の薄毛を進行させる一因となります。

この記事では、酸性雨と紫外線が女性の髪に与える具体的な影響を科学的な視点から解き明かし、今日から始められる効果的な予防法、さらには専門クリニックで受けられる治療まで詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

酸性雨が髪と頭皮に及ぼす知られざる影響

酸性雨は含有する酸性物質によって髪のキューティクルを傷つけ、頭皮環境を悪化させて、女性の薄毛や髪のダメージに直接つながります。

一見するとただの雨ですが、その化学的な性質が髪の健康を静かに蝕むため、正しい知識を持っておきましょう。

酸性雨とは何か?その正体と原因

酸性雨は、大気中の汚染物質が雨水に溶け込んで発生します。工場や自動車から排出される窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)が主な原因物質です。

これらが大気中で化学反応を起こし、硝酸や硫酸といった強い酸性の物質に変化して雨や雪、霧に混じって地上に降り注ぎます。

通常、雨はpH5.6程度の弱い酸性ですが、pH5.6以下の雨を一般的に酸性雨と呼びます。日本でも全国的に観測されており、都市部だけでなく広範囲で影響が確認されています。

酸性雨の主な原因物質

| 原因物質 | 主な発生源 | 生成される酸 |

|---|---|---|

| 硫黄酸化物(SOx) | 工場、火力発電所 | 硫酸 |

| 窒素酸化物(NOx) | 自動車、工場 | 硝酸 |

髪のキューティクルを傷つける酸の力

髪の表面は、うろこ状のキューティクルで覆われています。このキューティクルは髪の内部の水分やタンパク質を守り、ツヤや滑らかさを保つ重要な役割を担っています。

しかし、酸性雨に髪が濡れると、その酸性成分がキューティクルを溶かしたり剥がれやすくしたりします。

キューティクルが傷つくと髪の防御機能が低下し、内部の栄養が流出します。その結果、髪はパサつき、切れ毛や枝毛が増える原因となるのです。

頭皮環境の悪化と薄毛リスク

酸性雨は髪だけでなく、頭皮にも影響を与えます。

頭皮は健康な髪を育む土壌です。しかし、酸性雨に含まれる汚染物質が毛穴に詰まると、炎症やかゆみを引き起こす場合があります。

また、頭皮の皮脂バランスが崩れ、乾燥や過剰な皮脂分泌を招くケースもあります。

このような頭皮環境の悪化は毛根の働きを弱らせ、健康な髪の成長を妨げます。長期的には、抜け毛の増加や薄毛につながるリスクを高めるため注意が必要です。

カラーやパーマへの影響

ヘアカラーやパーマを楽しんでいる方にとって、酸性雨は特に注意したい存在です。

酸性雨に濡れると、髪のpHバランスが酸性に傾きすぎるときがあります。その影響でカラーの色素が流出しやすくなり、せっかく染めた髪色が早く褪せてしまう原因になります。

また、パーマのカールが取れやすくなる場合もあります。施術でアルカリ性に傾いた髪はダメージを受けやすい状態にあるため、酸性雨の影響をより強く受けてしまうのです。

夏だけじゃない!紫外線が髪を老化させる仕組み

紫外線対策というと肌への影響を一番に考えがちですが、髪と頭皮は肌以上に紫外線のダメージを受けています。

しかも、その影響は夏だけにとどまりません。一年を通して髪と頭皮に降り注ぎ、髪の主成分であるタンパク質を破壊し、メラニン色素を分解して「光老化」を引き起こします。

その仕組みを理解し、年間を通じたケアを始めましょう。

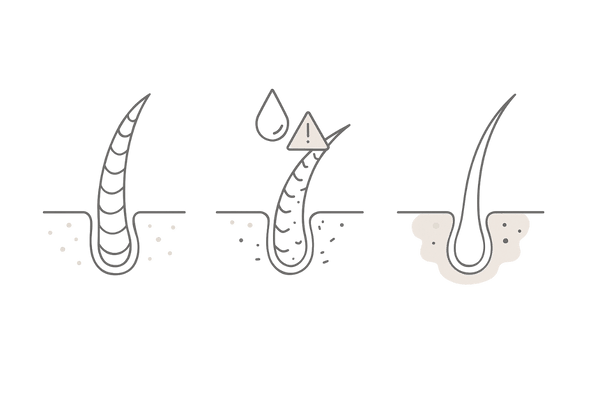

紫外線A波とB波の髪への影響の違い

地上に届く紫外線には、主に「UVA(A波)」と「UVB(B波)」の2種類があります。これらは波長の長さが異なり、髪と頭皮への影響も異なります。

UVBは髪の表面にあるキューティクルにダメージを与え、髪のツヤを失わせ、ごわつきの原因となります。

一方、UVAは波長が長く、髪の内部にまで到達します。そのため髪の色素であるメラニンを分解し、髪色を褪色させ、赤茶けた色に変えてしまいます。

紫外線A波とB波の比較

| 種類 | 特徴 | 髪への主な影響 |

|---|---|---|

| UVA(A波) | 波長が長く、髪の内部まで到達する | ヘアカラーの褪色、髪の内部構造の破壊 |

| UVB(B波) | 波長が短く、髪の表面に作用する | キューティクルの損傷、髪の乾燥、ごわつき |

髪の主成分ケラチンへのダメージ

髪の約80%は「ケラチン」というタンパク質で構成されています。紫外線は、このケラチンタンパク質を構成するアミノ酸の結合を破壊する力を持っています。

特に、シスチン結合と呼ばれる髪の強度や弾力を保つための重要な結合が切断されると髪はもろくなり、切れ毛や枝毛が急増します。

これは髪の芯からダメージを受けている状態で、一度壊れた結合は元に戻らないため、日頃の予防が非常に重要です。

頭皮の日焼けが引き起こす炎症と乾燥

頭皮は顔の2倍以上の紫外線を浴びていると言われます。特に、髪の分け目や頭頂部は無防備になりがちです。

頭皮が日焼けすると肌と同じように軽いやけど状態になり、赤みや炎症を引き起こします。炎症が起こると頭皮の血行が悪化し、毛根に十分な栄養が届かなくなります。

また、日焼け後の頭皮は水分が失われ、極度に乾燥します。乾燥はフケやかゆみの原因になるだけでなく、頭皮のバリア機能を低下させて健康な髪が育ちにくい環境を作り出してしまいます。

知らず知らずに進行する「髪の光老化」

肌に「光老化」があるように、髪にも紫外線による「光老化」があります。

長年紫外線を浴び続けると髪は内部からダメージが蓄積し、ハリやコシを失い、細く弱々しくなっていきます。これは、年齢による自然な変化とは異なる、紫外線によって加速される老化現象です。

髪のうねりやパサつきがひどくなったと感じる場合、それは髪の光老化のサインかもしれません。

酸性雨と紫外線|薄毛を加速させる負の相乗効果

酸性雨と紫外線はそれぞれ単独でも髪と頭皮にダメージを与えますが、この二つが組み合わさると、その影響はさらに深刻になります。

まるで追い打ちをかけるように髪と頭皮の健康を脅かし、女性の薄毛を加速させるのです。

バリア機能が低下した頭皮へのダブルパンチ

まず、紫外線によって頭皮が日焼けし、バリア機能が低下したとします。この無防備な状態の頭皮に、有害物質を含む酸性雨が降り注ぐとどうなるでしょうか。

健康な頭皮であればブロックできるはずの化学物質が、ダメージを受けた頭皮からは容易に内部へ侵入し、炎症をさらに悪化させます。

これは傷口に塩を塗るようなもので、頭皮環境を急激に悪化させ、抜け毛を引き起こす大きな原因となります。

活性酸素の過剰発生と毛母細胞の衰え

紫外線は体内に「活性酸素」を発生させます。活性酸素は細胞を酸化させ、老化を促進する物質です。髪を作り出す「毛母細胞」も例外ではなく、活性酸素によって攻撃されると働きが衰えてしまいます。

ここに酸性雨のダメージが加わると頭皮の修復機能が追いつかなくなり、活性酸素を除去する力が弱まります。

結果として、過剰な活性酸素が毛母細胞を傷つけ続け、健康な髪が作られなくなり、薄毛が進行していくのです。

髪へのダメージ要因比較

| 要因 | 主なダメージ部位 | 引き起こされる症状 |

|---|---|---|

| 酸性雨 | キューティクル、頭皮の毛穴 | パサつき、頭皮の炎症、色落ち |

| 紫外線 | 髪の内部(コルテックス)、頭皮 | 切れ毛、褪色、頭皮の乾燥・日焼け |

| 相乗効果 | 髪と頭皮の全体 | 深刻なダメージ、薄毛の加速 |

髪の成長サイクルの乱れ

健康な髪には「成長期」「退行期」「休止期」という成長サイクルがあります。しかし、酸性雨と紫外線の複合的なダメージによって頭皮環境が悪化し、毛母細胞が弱ると、このサイクルが乱れてしまいます。

本来であれば数年間続くはずの「成長期」が短縮され、髪が十分に成長しきる前に「退行期」へと移行してしまうのです。

結果として一本一本の髪が細く短くなり、全体としてボリュームが失われ、地肌が透けて見えるような薄毛の状態につながります。

日常でできる今日からのヘアケア予防策

酸性雨や紫外線によるダメージは、日々の少しの心がけで大きく軽減できます。特別なことではなく、毎日の習慣の見直しが未来の美しい髪を守る第一歩です。

誰でも今日から実践できる、具体的なヘアケア予防策を見ていきましょう。

正しいシャンプーの選び方と洗い方

毎日のシャンプーは汚れを落とすだけでなく、頭皮環境を整えるための重要なケアです。

ダメージを受けた頭皮には洗浄力が強すぎるシャンプーを避け、アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のものを選びましょう。

洗う際はまずお湯で髪と頭皮を十分に予洗いし、シャンプーは手のひらでよく泡立ててから、指の腹で頭皮をマッサージするように優しく洗います。

すすぎ残しは頭皮トラブルの原因になるため、時間をかけて丁寧に洗い流すことが大切です。

- アミノ酸系の洗浄成分

- ノンシリコン処方

- 保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸など)配合

- 無添加(香料、着色料、防腐剤フリー)

外出時の物理的な髪の保護方法

紫外線や酸性雨から髪を物理的に守る工夫は、最も直接的で効果的な対策です。

特に日差しが強い日や、雨が降りそうな日には帽子や日傘を活用しましょう。帽子はUVカット機能のあるものを選ぶと、より効果的です。

また、髪の分け目を定期的に変えるだけでも、同じ部分の頭皮が紫外線を浴び続けるのを防げます。

髪用のUVカットスプレーも有効ですが、頭皮に直接かかりすぎないように注意し、帰宅後はシャンプーでしっかり洗い流しましょう。

外出時のヘアケア対策グッズ

| 対策グッズ | 選び方のポイント | 使用上の注意点 |

|---|---|---|

| 帽子 | UVカット率が高い、通気性が良い素材 | 長時間かぶる際は時々脱いで蒸れを防ぐ |

| 日傘 | 遮光率100%やUPF50+の表示があるもの | 地面からの照り返しにも注意する |

| 髪用UVスプレー | 髪だけでなく頭皮にも使えるタイプ | 帰宅後にしっかり洗い流す |

髪と頭皮の保湿ケアの重要性

ダメージを受けた髪と頭皮には水分と油分の補給が欠かせません。シャンプー後はトリートメントで髪の内部を補修し、キューティクルを整えましょう。

タオルドライ後は、洗い流さないトリートメント(ヘアオイルやミルク)を毛先中心になじませ、ドライヤーの熱から髪を守ります。

また、頭皮も乾燥しやすいため、頭皮用のローションや美容液を使って保湿ケアを行うと健やかな頭皮環境を保つのに役立ちます。

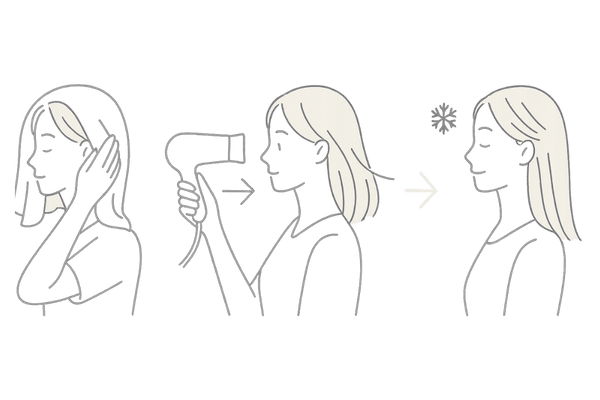

ドライヤーの正しい使い方

濡れた髪はキューティクルが開いており、非常にデリケートな状態です。

自然乾燥は雑菌の繁殖やダメージの原因になるため、必ずドライヤーで乾かしましょう。ただし、熱の当てすぎは禁物です。

まずタオルで髪の水分を優しく拭き取り、ドライヤーは髪から20cm以上離して、温風を根元から毛先に向かって当てます。

8割ほど乾いたら冷風に切り替えて仕上げると、キューティクルが引き締まりツヤが出やすくなります。

髪を守る食生活とインナーケア

ダメージに強い健康な髪を育てるためには、髪の主成分であるタンパク質や、その合成を助ける亜鉛、ビタミン類を食事からバランス良く摂取する心がけが重要です。

外側からのケアと同時に、内側から栄養を補給するインナーケアが髪の土台を強くします。

髪の健康を支える栄養素

髪の主成分であるケラチンはタンパク質の一種です。そのため、良質なタンパク質の摂取は健康な髪の基本です。肉や魚、卵や大豆製品などを毎日の食事にバランス良く取り入れましょう。

また、タンパク質の合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を促進するビタミンE、コラーゲンの生成をサポートするビタミンCなども、美しい髪を育む上で重要な役割を果たします。

髪に良い栄養素と含まれる食品

| 栄養素 | 髪への働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)を作る | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す | 豚肉、うなぎ、玄米、ほうれん草 |

抗酸化作用のある食べ物を積極的に

紫外線によって発生する活性酸素は、髪と頭皮の老化を促進します。この活性酸素の働きを抑えるのが、ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノールなどの「抗酸化物質」です。

緑黄色野菜や果物、ナッツ類や緑茶などに豊富に含まれるこれらの成分を積極的に摂取すると、体の内側から紫外線ダメージに対抗し、髪と頭皮を若々しく保てます。

水分補給で得られる頭皮への好影響

体内の水分が不足すると血液が濃くなり、血行が悪化します。頭皮の毛細血管は非常に細いため血行不良の影響を受けやすく、毛根への栄養供給が滞りがちになります。

こまめな水分補給は全身の血行をスムーズにし、頭皮の隅々まで栄養を届ける手助けをします。

1日に1.5リットルから2リットルを目安に、水やお茶などを飲む習慣をつけましょう。頭皮の乾燥を防ぎ、健康な髪が育つ土壌を整えられます。

生活習慣の見直し

バランスの取れた食事に加えて、質の良い睡眠や適度な運動も髪の健康には大切です。

髪の成長を促す成長ホルモンは、睡眠中に最も多く分泌されます。特に、夜10時から深夜2時の間は「髪のゴールデンタイム」とも呼ばれ、この時間に深く眠ることが理想です。

また、ウォーキングなどの軽い運動は血行を促進し、ストレス解消にもつながります。

ストレスは血管を収縮させ、髪への栄養供給を妨げるため、自分なりのリフレッシュ方法を見つけると良いです。

- 十分な睡眠時間の確保

- 適度な運動の習慣化

- ストレスの管理と発散

薄毛のサインを見逃さない!クリニック受診の目安

「最近、抜け毛が増えたかも」「髪が細くなった気がする」と感じても、それが専門家に相談すべきサインなのかどうか、判断に迷うときもあるでしょう。

しかし、女性の薄毛は早期発見・早期対策が非常に重要です。手遅れになる前に、自分の髪と頭皮が発しているサインを見逃さないようにしましょう。

自分でできる頭皮と髪のセルフチェック

まずは、ご自身の頭皮と髪の状態を客観的に観察してみましょう。鏡を使って、頭頂部や分け目の地肌の色や状態を確認します。

健康な頭皮は青白い色をしていますが、赤みがあったり、黄色っぽくくすんでいたりする場合は何らかのトラブルが起きている可能性があります。

また、髪のハリやコシ、抜け毛の質などもチェックしてみましょう。

- 分け目が以前より目立つ

- 髪全体のボリュームが減った

- 頭皮が硬く、動かしにくい

- フケやかゆみが気になる

抜け毛の本数や質の変化に注意

1日に50本から100本程度の抜け毛は、生理現象の範囲内です。しかし、シャンプーやブラッシングの際に、明らかに以前より多くの髪が抜けるようになった場合は注意が必要です。

また、抜けた毛の毛根部分を観察してみてください。毛根がふっくらとしておらず、細く尖っている場合は、髪が成長しきる前に抜けてしまっているサインかもしれません。

細く短い抜け毛が増えてきたら、薄毛が進行している可能性があります。

クリニック受診を考えるべきサイン

| チェック項目 | 健康な状態 | 注意が必要な状態 |

|---|---|---|

| 頭皮の色 | 青白い | 赤い、茶色い、黄色い |

| 抜け毛の量(1日) | 50〜100本程度 | 150本以上、急に増えた |

| 抜け毛の毛根 | 丸くふくらんでいる | 細い、形がない、皮脂がついている |

早めの相談が未来の髪を守る

薄毛の進行は、一度始まるとセルフケアだけで食い止めるのは難しい場合が多いです。自己判断で育毛剤を試したりマッサージをしたりしても、原因に合っていなければ効果は期待できません。

「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにしている間に、症状が進行してしまうケースもあります。

5年後、10年後の自分の髪を守るためにも、少しでも気になることがあれば専門クリニックに相談してみましょう。

専門クリニックで行う女性のための薄毛治療

専門クリニックでは、丁寧なカウンセリングとマイクロスコープによる頭皮診断に基づき、一人ひとりに合った治療計画を立てます。

発毛をサポートする内服薬や、頭皮の血行を促進する外用薬(ミノキシジルなど)、より積極的な発毛を促す注入治療など、医学的根拠のある方法で薄毛の悩みに働きかけます。

カウンセリングと頭皮診断

治療の第一歩は、専門のカウンセラーや医師による丁寧なカウンセリングから始まります。生活習慣や髪の悩みの経緯などを詳しくお伺いし、薄毛の原因を探ります。

その後、マイクロスコープなどを用いて頭皮の状態を詳細に診断します。毛穴の詰まりや炎症の有無、毛髪の密度や太さなどを客観的なデータとして確認し、現在の状態を正確に把握します。

オーダーメイドの治療計画

診断結果とカウンセリングの内容に基づき、患者さん一人ひとりに合わせたオーダーメイドの治療計画を立てます。

薄毛の原因や進行度、生活スタイルやご予算などを総合的に考慮し、複数の治療法の中から適した組み合わせを提案します。

治療の目的や期待できる効果、期間や費用について丁寧に説明してもらえるため、安心して治療を始められます。

内服薬・外用薬による治療

女性の薄毛治療では、主に内服薬と外用薬を用います。

内服薬は、髪の成長に必要な栄養素を補給し、体の内側から発毛をサポートします。代表的な成分としては、パントテン酸カルシウムやケラチン、アミノ酸などがあります。

外用薬は頭皮に直接塗布して毛根に働きかけ、血行を促進し、発毛を促すものです。ミノキシジルなどが代表的な有効成分で、継続的に使用すると効果を実感できます。

クリニックの治療法の種類と特徴

| 治療法 | 特徴 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 内服薬 | 体の内側から発毛環境を整える | 抜け毛の抑制、髪質の改善 |

| 外用薬 | 頭皮に直接有効成分を届ける | 発毛促進、毛髪の成長期延長 |

| 注入治療 | 成長因子などを頭皮に直接注入する | より積極的な発毛効果 |

より専門的な注入治療について

内服薬や外用薬と並行して、より積極的な発毛効果を求める方には、注入治療という選択肢もあります。

髪の成長を促す「成長因子(グロースファクター)」などを、極細の針を使って頭皮に直接注入する治療法です。有効成分を毛根にダイレクトに届けられるため、発毛効果をより早く実感できる方も多いです。

多くのクリニックでは痛みが心配な方にも配慮した方法で行っているため、興味のある方は相談してみましょう。

酸性雨と紫外線による髪の悩みについてよくある質問

さいごに、酸性雨や紫外線による髪のダメージに関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめます。

- 酸性雨に濡れたらすぐに髪を洗うべきですか?

-

できるだけ早く洗い流すことをおすすめします。酸性雨には髪や頭皮に有害な化学物質が含まれているため、長時間付着したままにしておくとダメージが進行します。

すぐにシャンプーできない場合でも、清潔な水で洗い流すだけでも効果があります。帰宅後は、刺激の少ないシャンプーで優しく丁寧に洗い、頭皮と髪を清潔な状態に戻しましょう。

- 帽子をかぶると蒸れて逆効果になりませんか?

-

長時間かぶり続けると蒸れの原因になる場合がありますが、紫外線から頭皮を守るメリットの方が大きいです。

対策として、通気性の良い素材(メッシュや麻など)の帽子を選んだり、屋外から室内に入った際には帽子を脱いで汗を乾かしたりするなどの工夫をすると良いでしょう。

蒸れが気になるときは、抗菌・消臭効果のある頭皮用スプレーなどを活用するのも一つの方法です。

- 日焼け止めスプレーは髪に直接使っても良いですか?

-

「髪用」または「髪・顔用」と記載のある製品を使用してください。肌用の日焼け止めを髪に使うと、べたつきやごわつきの原因になるものがあります。

髪用のUVカットスプレーは、髪をコーティングして紫外線から守る成分や、保湿成分が含まれているものが多く、使い心地も配慮されています。

使用後は、その日のうちにシャンプーでしっかりと洗い流しましょう。

- 食生活の改善はどのくらいで効果が出ますか?

-

髪の毛は1ヶ月に約1cmしか伸びないため、食生活を改善してもすぐに効果が現れるわけではありません。効果を実感できるまでには、少なくとも3ヶ月から半年程度の期間が必要です。

髪は体の栄養状態を反映するバロメーターとも言えます。焦らずに、まずはバランスの良い食事を継続することを目標にしましょう。

参考文献

SAMRA, Tara; LIN, Rachel R.; MADERAL, Andrea D. The effects of environmental pollutants and exposures on hair follicle pathophysiology. Skin Appendage Disorders, 2024, 10.4: 262-272.

TRÜEB, Ralph M. Effect of ultraviolet radiation, smoking and nutrition on hair. Curr Probl Dermatol, 2015, 47: 107-120.

BUTHELEZI, Ntandoyenkosi. Evaluating the impact of ultraviolet light on chemical and mechanical properties of human scalp hair through controlled and natural experiments. 2025.

CEDIRIAN, Stephano, et al. The exposome impact on hair health: etiology, pathogenesis and clinical features‒Part I. Anais Brasileiros de Dermatologia, 2025, 100.1: 131-140.

TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 37-109.

DE VECCHI, Rodrigo, et al. Using wearable devices for assessing the impacts of hair exposome in Brazil. Scientific Reports, 2019, 9.1: 13357.

ZUEL‐FAKKAR, Nehal Mohamed, et al. Ultrastructure study of hair damage after ultraviolet irradiation. Journal of Cosmetic Dermatology, 2013, 12.4: 254-260.

MINAEV, Denis. Biology of Hair Growth and Influence of External Factors (Ecology, Stress, Nutrition). Universal Library of Medical and Health Sciences, 2025, 3.2.