フィナステリドの服用を中止したにもかかわらず、心身に原因不明の不調が続き、深い悩みを抱えていませんか。

ポストフィナステリド症候群(PFS)はAGA治療薬の服用中止後に、性機能、精神、身体にわたる様々な症状が持続する状態を指します。

まだ十分に解明されていない部分が多く、医療機関に相談しても理解を得られにくいのが現状です。

この記事ではPFSで報告されている具体的な症状から、考えられる原因、そして当クリニックが考える治療へのアプローチまでを詳しく解説します。

一人で抱え込まず、ご自身の状態を正しく理解するための第一歩としてください。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

ポストフィナステリド症候群(PFS)とは何か

ポストフィナステリド症候群(Post-Finasteride Syndrome, PFS)は、AGA治療薬であるフィナステリド(またはデュタステリド)の服用を中止した後も、副作用として報告されている症状が持続、あるいは発現する状態を指します。

医学界でもまだ研究途上の病態であり、その定義や原因については議論が続いています。

服用中止後に続く症状の定義

PFSの核心は、薬の成分が体内から排出された後も症状が続くという点にあります。

通常は薬の副作用は服用を中止すれば軽快しますが、PFSでは性機能の低下、精神的な不調、身体的な倦怠感などが数ヶ月から数年にわたって持続することが報告されています。

まだ解明途上の病態

なぜフィナステリドの服用中止後に症状が持続するのか、その詳細な原因はまだ完全には解明されていません。

ホルモンバランスの変化、神経伝達物質への影響、遺伝的素因など、複数の要因が複雑に絡み合っている可能性が指摘されています。

PFSで報告される主な症状カテゴリー

| 分類 | 主な症状の例 |

|---|---|

| 性的症状 | 性欲減退、勃起不全(ED)、射精障害 |

| 精神症状 | 抑うつ、不安、記憶力低下(ブレインフォグ) |

| 身体症状 | 倦怠感、筋力低下、女性化乳房 |

AGA治療薬との関連性

PFSはフィナステリドや、同じ5αリダクターゼ阻害薬であるデュタステリドの服用歴がある方に報告されています。

ただし、これらの薬剤を服用したすべての人に発症するわけではなく、発症頻度は非常に稀であると考えられています。

PFSで報告される多様な身体的症状

ポストフィナステリド症候群では、身体の様々な部分に不調が現れることが報告されています。

特に性機能に関する症状が多く知られていますが、それ以外にも日常生活に影響を及ぼす多様な症状が存在します。

性機能に関する持続的な症状

最も多く報告されるのが性機能に関する症状です。

これらは服用中止後も改善が見られず、患者さんのQOL(生活の質)を著しく低下させる要因となります。

持続的な性的症状の例

- 性欲の持続的な減退

- 勃起不全(ED)または勃起の質の低下

- 精液量の減少、オーガズム感覚の鈍化

- 陰部の感覚麻痺や冷感

身体的な倦怠感や筋力低下

原因不明の強い倦怠感が続き、日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。

また、運動をしても筋肉がつきにくくなったり、筋力が低下したと感じたりする方もいます。

身体的愁訴の具体例

| 症状 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 慢性的な倦怠感 | 十分な睡眠をとっても疲労感が抜けない |

| 筋力・筋肉量の低下 | トレーニング効果の低下、筋肉の萎縮感 |

| 関節痛・筋肉痛 | 特定の原因がない痛みやこわばり |

皮膚や感覚に関する変化

一部の患者さんでは皮膚の乾燥や油性肌への変化、体温調節の困難、発汗異常といった自律神経に関わるような症状も報告されています。

これらはホルモンバランスの変化が影響している可能性も考えられます。

精神面・認知機能に及ぼす影響

PFSは身体的な症状だけでなく、精神面や認知機能にも深刻な影響を及ぼすことがあります。

目に見えない症状であるため周囲の理解を得にくく、患者さんをさらに苦しめる一因となっています。

抑うつ症状や不安感

理由もなく気分が落ち込む、何事にも興味が持てないといった抑うつ症状や、漠然とした強い不安感に襲われることがあります。

以前は楽しめていた趣味に喜びを感じられなくなるなど、感情の変化に戸惑う方も少なくありません。

記憶力や集中力の低下(ブレインフォグ)

「頭に霧がかかったようだ」と表現される、いわゆるブレインフォグも特徴的な症状の一つです。

思考がまとまらない、簡単な言葉が出てこない、集中力が続かないといった認知機能の低下が報告されています。

認知機能に関する症状(ブレインフォグ)

| 症状 | 具体的な状態 |

|---|---|

| 思考力の低下 | 考えがまとまらず、会話の理解が難しい |

| 記憶力の低下 | 短期的な記憶が困難になる、物忘れが増える |

| 集中力の欠如 | 仕事や読書などに集中できない |

感情の鈍化や無気力

喜怒哀楽といった感情の起伏が乏しくなり、感情が平板化(感情の鈍化)したように感じることがあります。

また、何事に対しても意欲が湧かず、無気力な状態が続くことも報告されています。

なぜ症状が持続するのか?考えられる要因

フィナステリドの服用中止後も症状が持続する正確な原因は不明ですが、いくつかの仮説が提唱されています。

これらが単独、あるいは複合的に関与している可能性が考えられています。

ホルモンバランスの乱れ

フィナステリドはDHTの生成を抑制する薬ですが、服用を中止した後もテストステロン、DHT、エストロゲンといった性ホルモン間のバランスが正常に戻らない可能性が指摘されています。

ホルモンは心身の健康に広く影響するため、このバランスの乱れが多様な症状を引き起こす一因と考えられます。

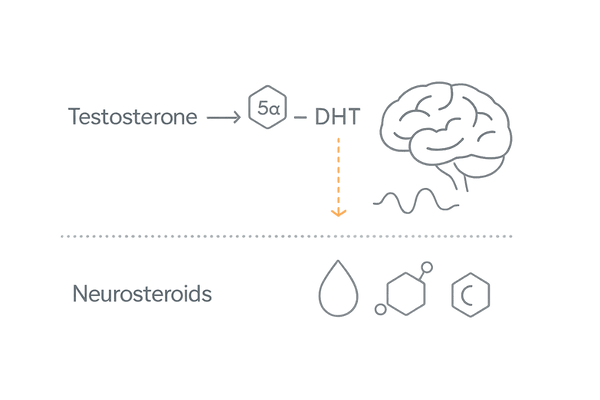

神経ステロイドへの影響

脳内にはアロプレグナノロンなどの「神経ステロイド」と呼ばれる物質が存在し、気分や認知機能を調節する重要な役割を担っています。

フィナステリドが作用する5αリダクターゼは、この神経ステロイドの生成にも関与しています。

そのため、薬剤の影響で神経ステロイドの産生が変化し、服用中止後もその状態が続くことで、うつや不安、ブレインフォグなどを引き起こすのではないかという仮説があります。

神経ステロイドの主な役割

| 神経ステロイド | 主な働き |

|---|---|

| アロプレグナノロン | 抗不安作用、鎮静作用、抗うつ作用 |

エピジェネティックな変化の可能性

エピジェネティクスとは、DNAの塩基配列自体は変化させずに遺伝子の働きを制御する仕組みのことです。

フィナステリドの服用が男性ホルモン受容体などの遺伝子のスイッチのオン・オフを切り替えるような、後天的な変化(エピジェネティックな変化)を引き起こしてしまう場合があります。

その変化が服用中止後も残ってしまうことで、症状が持続するのではないかという研究も進められています。

「気のせい」ではない。症状の多様性がもたらす孤立と医療不信

PFSに悩む患者さんが直面する最もつらい現実の一つが、その苦しみを他者に理解してもらえないことです。

症状が多岐にわたり、既存の病気の枠組みに当てはまらないため、「気のせいだ」「精神的な問題だ」と片付けられてしまうことが少なくありません。

症状を訴えても理解されない苦しみ

勇気を出して医療機関を受診しても、「フィナステリドとの因果関係は考えにくい」と一蹴されたり、精神科の受診を勧められたりするケースがあります。

客観的な検査で異常が見つかりにくいため、医師でさえもPFSの存在を認識していない場合があるのです。

この「理解されない」という体験は、患者さんを深い孤立感へと追い込みます。

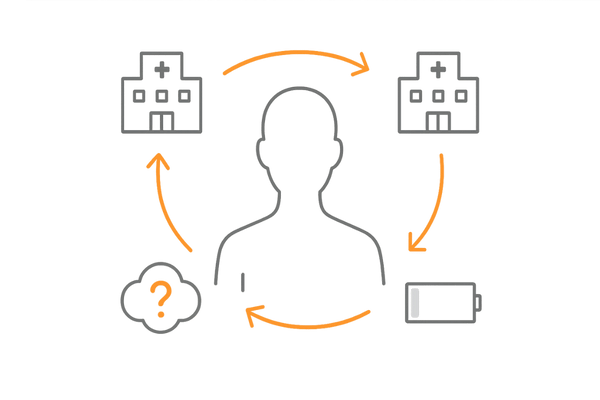

ドクターショッピングと精神的な消耗

自分の症状を理解してくれる医師を求めて、いくつもの病院を渡り歩く「ドクターショッピング」に陥ってしまう方もいます。

その過程で時間も費用も、そして何より精神的なエネルギーが大きく消耗されていきます。希望を見出せないまま、次第に医療全体への不信感を募らせてしまうのです。

患者さんが抱える心理的負担

| 要因 | 心理的影響 |

|---|---|

| 医学的な未解明さ | 原因が分からず、将来への強い不安を抱く |

| 周囲の無理解 | 孤立感、疎外感、誰にも相談できない苦しみ |

| 医療への不信感 | 絶望感、治療への意欲喪失 |

当院が目指す包括的な向き合い方

私たちは、PFSが単なる「気のせい」ではないことを理解しています。原因が未解明な部分が多いからこそ、患者さんの訴え一つひとつに真摯に耳を傾けることが医療の原点だと考えます。

当院では決めつけや否定から入るのではなく、まずご本人が感じている苦痛を共有することから始めます。

そして、考えられるあらゆる可能性を探りながら、心と身体の両面から回復を目指す包括的なアプローチを共に考えます。

診断における課題と現状

ポストフィナステリド症候群の診断は、非常に難しいのが現状です。その背景には、特異的な検査方法や世界的に統一された診断基準が存在しないという課題があります。

明確な診断基準の不在

現時点では、「PFSである」と確定診断を下すためのバイオマーカー(血液検査などで測定できる指標)がありません。

そのため、診断は主に患者さんの症状の経過やフィナステリドの服用歴に基づいて、臨床的に判断するしかありません。

他の疾患との鑑別の重要性

PFSでみられる症状は、うつ病、慢性疲労症候群、更年期障害(LOH症候群)、甲状腺機能低下症など、他の多くの疾患の症状と重なります。

そのため、これらの他の疾患の可能性を一つひとつ丁寧に除外していく「鑑別診断」が非常に重要になります。

鑑別が必要な主な疾患

- LOH症候群(男性更年期障害)

- うつ病・不安障害

- 甲状腺機能異常

- 慢性疲労症候群

問診による詳細な情報聴取

診断において最も重要なのが、詳細な問診です。いつからどのような症状が出現したのか、フィナステリドの服用期間や中止時期、症状の時間的な変化、日常生活への影響などを詳しくお聞きします。

患者さんご自身の言葉が、診断への唯一にして最大の手がかりとなります。

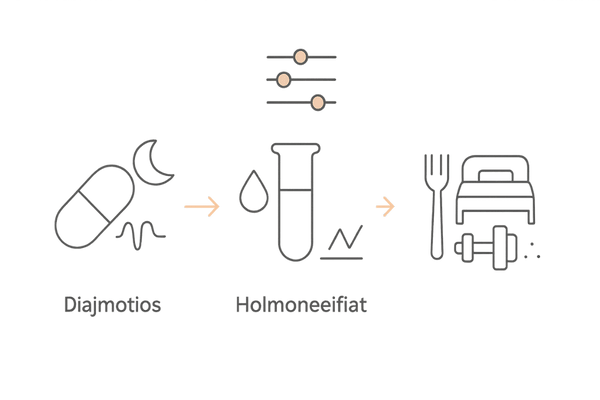

クリニックにおける治療アプローチの考え方

PFSには確立された治療法が存在しないため、当クリニックでは患者さん一人ひとりの症状や状態に合わせたオーダーメイドのアプローチを考えます。

対症療法を基本としながら身体全体のバランスを整え、QOLの改善を目指します。

対症療法による個々の症状緩和

まずは、患者さんが最も苦しんでいる症状を和らげるための対症療法を検討します。

例えば勃起不全(ED)に対してはED治療薬を、抑うつ症状や不眠に対しては漢方薬や場合によっては向精神薬を慎重に用いるなど、個々の症状に対応します。

ホルモンバランスの評価と調整

血液検査でテストステロンやその他のホルモン値を測定し、ホルモンバランスの乱れがないか評価します。

明らかな異常値が認められる場合にはホルモン補充療法なども選択肢となり得ますが、PFSの病態を考慮し、その適応は極めて慎重に判断します。

評価するホルモンの一例

| ホルモン名 | 主な役割 |

|---|---|

| フリーテストステロン | 男性機能、筋肉、意欲などに関わる |

| LH(黄体形成ホルモン) | 精巣にテストステロン産生を指令する |

| プロラクチン | 高いと性機能低下の原因となりうる |

生活習慣の改善と栄養療法のサポート

心身の回復力を高めるためには、土台となる生活習慣が重要です。

質の良い睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動、ストレス管理など、ご自身でできる取り組みについても具体的に助言します。

また、神経伝達物質の材料となる栄養素(ビタミンB群、亜鉛、マグネシウムなど)の補充を提案することもあります。

ポストフィナステリド症候群に関するよくある質問

- PFSは誰にでも起こる可能性がありますか?

-

理論的にはフィナステリドやデュタステリドを服用した方であれば誰にでも起こる可能性はあります。

しかし、その発症頻度は非常に稀であり、ほとんどの方は問題なくAGA治療の恩恵を受けています。どのような方に発症しやすいのか、そのリスク因子についてはまだ解明されていません。

- どのくらいの期間、症状は続きますか?

-

症状が持続する期間には大きな個人差があり、一概には言えません。数ヶ月で軽快する方もいれば、数年以上にわたって症状が続く方もいると報告されています。

確立された治療法がないため、焦らずに心身のバランスを整えていく視点が大切です。

- 一度PFSになったら、もうAGA治療はできないのでしょうか?

-

ポストフィナステリド症候群と診断された、あるいはその強い疑いがある場合、原因となった可能性のある5αリダクターゼ阻害薬(フィナステリド、デュタステリド)の再開は原則として推奨しません。

ミノキシジル外用薬など、異なる作用を持つ他の治療法を検討することになります。

治療方針については、必ず医師と十分に相談してください。

参考文献

LELIEFELD, Herman HJ; DEBRUYNE, Frans MJ; REISMAN, Yakov. The post-finasteride syndrome: possible etiological mechanisms and symptoms. International Journal of Impotence Research, 2025, 37.6: 414-421.

PEREIRA, Ana Francisca Junqueira Ribeiro; COELHO, Thaissa Oliveira de Almeida. Post-finasteride syndrome. Anais Brasileiros de Dermatologia, 2020, 95.3: 271-277.

REZENDE, Hudson Dutra; DIAS, Maria Fernanda Reis Gavazzoni; TRÜEB, Ralph Michel. A comment on the post-finasteride syndrome. International Journal of Trichology, 2018, 10.6: 255-261.

BASARIA, Shehzad, et al. Characteristics of men who report persistent sexual symptoms after finasteride use for hair loss. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2016, 101.12: 4669-4680.

TRAISH, Abdulmaged M. The post-finasteride syndrome: clinical manifestation of drug-induced epigenetics due to endocrine disruption. Current Sexual Health Reports, 2018, 10.3: 88-103.

MAKSYM, Radosław B.; KAJDY, Anna; RABIJEWSKI, Michał. Post-finasteride syndrome–does it really exist?. The Aging Male, 2019.