前田 祐助

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

【経歴】

- 慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

- 慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

- 大手AGAクリニック(院長)を経て、薄毛・AGA治療の2018年AGAメディカルケアクリニック新宿院を開設

- 2020年に2院目となるAGAメディカルケアクリニック横浜院を開設

- 2023年に3院目となるAGAメディカルケアクリニック東京八重洲院を開設

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

- 3万人以上※

- ※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

ビタミンDは古くから骨や免疫に有用とされてきましたが、ここ数年では毛髪の成長や健康にも影響があるという研究成果が報告されています。

この記事では、ビタミンDと髪の関係、AGAなどの脱毛症とのかかわり、摂取や生活習慣におけるポイントなどを整理しながら解説します。

髪を育てる仕組みとビタミンDの関係を知り、自分に合った方法で取り入れるきっかけになれば幸いです。

ビタミンDと髪の成長のしくみ

ビタミンDは、脂溶性ビタミンの一種であり、骨の健康や免疫調整に大きな役割を持ちます。

食品から摂取するだけでなく、皮膚に日光(紫外線)が当たることで体内合成できる特性があり、体内に入ると肝臓・腎臓を経て活性型ビタミンD3(カルシトリオール)として利用されます。

カルシウムやリンの吸収を促進し、骨や歯の健康を支える役目が広く知られていますが、近年では髪の毛や頭皮の細胞にも影響を与えることが指摘されています。

ビタミンDの受容体(VDR)と毛周期

毛髪は「毛周期」と呼ばれる成長サイクルをたどり、成長期・退行期・休止期を繰り返しています。

ここ数年の研究で明らかにされつつあるのは、毛根や毛母細胞などにビタミンD受容体(VDR)が存在し、これが毛周期の進行や細胞死の調節に関与するということです。

ビタミンD発毛プロトコルの概念

「ビタミンD発毛プロトコル」は、これらの研究結果や実践的報告から生まれたアプローチで、ビタミンDを適切に補うことで髪の成長をサポートし、薄毛や脱毛を改善しようとする試みです。

具体的には以下のような要素を含みます。

- 日光浴(紫外線)によるビタミンDの合成促進

- ビタミンDを多く含む食材の摂取

- サプリメントなどでの補助的なビタミンD補給

- 頭皮環境や生活習慣の調整

薄毛・脱毛とビタミンDのかかわり

AGA(男性型脱毛症)は、ジヒドロテストステロン(DHT)という男性ホルモンが毛母細胞に作用して髪の成長を抑制することが主原因とされています。

しかし、AGAを引き起こす要因は複数あり、頭皮の栄養状態、炎症、生活習慣なども大きく影響します。

その他の脱毛症との関係

女性特有のびまん性脱毛症や円形脱毛症など、多様な脱毛症でも、頭皮細胞の健康状態が悪化すると髪の成長期が十分に保てず、抜け毛が増えやすくなります。

ビタミンDがホルモンバランスや免疫調整にも一定の働きをすることから、間接的に脱毛症の症状緩和に役立つ可能性があります。

過剰摂取への注意

ただし、ビタミンDは脂溶性ビタミンであり、過剰摂取すると高カルシウム血症などの副作用を引き起こす恐れがあり、サプリメントで高用量を摂る際には、医師や専門家に相談しながら安全範囲を守ることが大切です。

ビタミンD発毛プロトコルの具体的ステップ

ビタミンDを体内合成するうえで最も手軽な方法は日光浴で、具体的なステップについて解説します。

日光浴と生活習慣

- 晴れた日に1日15分~30分程度、腕や顔などを日光に当てるだけでもビタミンD合成は進みます。

- 日焼け止めや厚手の衣服で全身を覆っている場合は合成量が減るので、UVケアとのバランスを考えながら日光を適度に浴びると良いでしょう。

併せて適度な運動や十分な睡眠など、健康的な生活習慣を整えることも髪の栄養状態を底上げして発毛をサポートします。

ビタミンD合成を促進するための目安

| 項目 | 目安 |

|---|---|

| 日光浴の時間 | 1日15分~30分(天候や季節に応じて) |

| 露出する部位 | 顔・腕など |

| 頻度 | 毎日または週数回 |

| 注意点 | 紫外線対策(日焼けのリスク管理) |

食事から摂取する

ビタミンDは主に魚介類(サケ・サバ・イワシなど)やキノコ類、卵黄などに含まれています。

特にキノコ類に含まれるエルゴステロール(プロビタミンD2)は日光に当てることでビタミンD2に変化するなど、食材の扱い方によってビタミンD量を増やす工夫も可能です。

- 魚介類を毎日の食事に取り入れる

- キノコ類を日光干ししてから調理する

- 週数回は卵黄を使ったメニューを意識する

サプリメントの活用

「ビタミンD発毛プロトコル」として多くの方が取り入れているのがサプリメントの利用です。ビタミンD3(コレカルシフェロール)をメインとした製品が市販されており、必要量を一定に補給しやすいメリットがあります。

ただし、過剰症を起こさないよう、1日の上限量に注意が必要です。

- 一般的に成人のビタミンD摂取目安は1日400~800IU程度ですが、脱毛治療を意識して高めに摂取する方もいます。医師や薬剤師と相談しながら適量を決めましょう。

- 複合サプリの場合は、ビタミンD以外のビタミンやミネラルが含まれるケースもあり、相乗効果が期待できます。

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 日光浴 | 無料・手軽・体内合成を効率化 | 紫外線過多による日焼けリスク、天候や季節に左右される |

| 食事(魚・キノコ) | 食事から自然に摂取でき、他の栄養素も摂れる | 食事だけで十分量を満たすのが難しい場合がある |

| サプリメント | 毎日手軽に一定量を補給しやすい | 過剰症リスク、品質や含有量のばらつきがある |

| 強化食品 | 牛乳やシリアルなどにビタミンDが添加されている | 日本では製品の選択肢が限られる場合がある |

頭皮環境の整備

ビタミンD発毛プロトコルを実行するうえでは、頭皮環境の整備も重要です。シャンプーやヘアケア製品を見直し、皮脂や汚れを適度に落として頭皮を清潔に保つことが、ビタミンDなどの栄養が行き届きやすい状態を作ります。

- 刺激の強い洗浄剤を避け、アミノ酸系シャンプーを使う

- 洗髪後はしっかりと乾かし、過度な湿気を残さない

- ストレスや睡眠不足は頭皮の血流を悪化させるので、生活リズムを整える

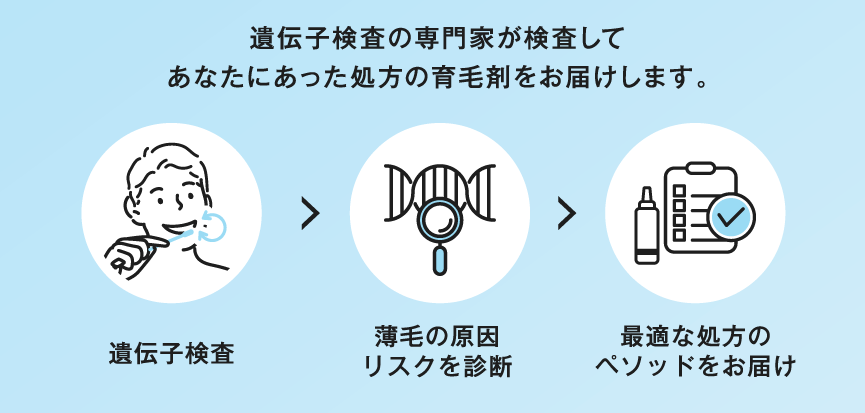

ビタミンDだけでは不十分?あなたの薄毛の原因に合ったケアを見つける方法

ビタミンDをはじめとする栄養素は髪の健康に重要ですが、実は多くの薄毛の悩みは、あなた固有の遺伝的な要因が大きく関わっています。

「Pesod(ペソッド)」は、遺伝子検査であなたの薄毛リスクを診断してくれるので、自分に合ったケア方法が見つかります。

継続利用率は98.8%と実際に使用した方々の満足度も高く、遺伝子検査は無料です。内側からの栄養サポートと合わせて、あなたの遺伝子に合った育毛ケアを見つけてみましょう!

研究動向と今後の展望

いくつかの研究で、ビタミンD依存性くる病モデルマウスを用いた実験が行われています。

研究例

- KAKENの研究プロジェクト(※3)では、毛周期破綻と脱毛機序を探るためにVDR機能を欠損させたマウスが用いられ、ビタミンD受容体と毛髪の成長との関連が詳しく検討されています。

- モデルマウスを通じて、ビタミンDを補うことで毛周期異常が回復するかどうか、今後の研究成果が期待されています。

臨床的応用の可能性

ビタミンDの育毛・発毛への効果が認められれば、将来的にはAGAなどの治療でフィナステリドやミノキシジルに加え、ビタミンD補給の重要性が標準的なガイドラインに組み込まれる可能性もあります。

脱毛症治療としてビタミンDの外用薬や、VDRを増強する薬の開発につながる道も開けるかもしれません。

特許や製品化の動き

「脱毛症を治療するためのビタミンD3およびその類似体」に関する特許出願もみられ、今後ビタミンDに関連する新しい育毛剤や治療薬の開発が進む可能性があります。

すでに海外ではビタミンD3の外用薬や高用量サプリメントが一部のクリニックで試験的に使われているケースもあり、日本での製品化が広がればさらなる治療選択肢になるでしょう。

注意点

最後にビタミンDの摂取に関しての注意点を説明します。

ビタミンD以外の要素も見直す

髪の成長には、タンパク質、亜鉛、鉄分、ビタミンB群など多彩な栄養素が必要で、ビタミンDだけを補えばすべてが解決するわけではありません。

総合的な食事管理や生活習慣改善を行い、必要に応じてAGA治療薬や育毛剤、頭皮ケアなども取り入れることが望ましいです。

過度な期待と自己判断に注意

ビタミンDの発毛効果が注目されてはいますが、個人差が大きいこと、まだ研究途中の部分もあることを理解しておきましょう。

サプリメントや日光浴などで過度に高用量を摂ると、体調を崩すリスクが生じるので、安全性を確保しながらバランスよく活用することが大切です。

クリニックでの相談

AGAやその他の脱毛症が疑われる場合、医師の診察を受けて原因を特定し、必要に応じて血液検査などでビタミンDの血中濃度を測定する方法があります。

専門家に相談することで、ビタミンDをどの程度摂取すればよいのか、他の治療法との併用は可能かなど、個別のアドバイスを得やすいです。

ビタミンD発毛プロトコル実践の際のチェックリスト

- 1日の生活リズムのなかで日光を浴びる時間を確保する

- 魚介類・キノコ類を中心にバランスの良い食事を取る

- サプリメント利用時は安全量を厳守し、過剰摂取を防ぐ

- 頭皮環境を整えるために洗髪方法やシャンプーの成分を見直す

- 十分な睡眠とストレス対策、適度な運動習慣を取り入れる

- 必要に応じて医師や栄養士、薬剤師と相談し、正しい情報を得る

終わりに

ビタミンD発毛プロトコルは、まだ研究や実践報告が続いている領域ですが、日常生活に取り入れやすい方法も多く、薄毛に悩む方にとって一つの有力な選択肢となりつつあります。

ビタミンDは骨や免疫の健康だけでなく、毛周期や頭皮環境に関与する可能性が示唆されており、今後の研究進展が期待されています。

大切なのは、ビタミンDだけに頼るのではなく、食事や運動、睡眠などの基本的な生活習慣を総合的に見直し、必要なら専門の医療機関でアドバイスを受けることです。

髪の健康を通じて全身の健康を見直す機会にもなるため、自分の体調やライフスタイルに合わせたプランを上手に組み立ててみてください。

参考文献

Amor KT, Rashid RM, Mirmirani P. Does D matter? The role of vitamin D in hair disorders and hair follicle cycling. Dermatology online journal. 2010 Feb 1;16(2).

Saini K, Mysore V. Role of vitamin D in hair loss: A short review. Journal of cosmetic dermatology. 2021 Nov;20(11):3407-14.

Jung MK, Ha S, Huh SY, Park SB, Kim S, Yang Y, Kim D, Hur DY, Jeong H, Bang SI, Park H. Hair-growth stimulation by conditioned medium from vitamin D3-activated preadipocytes in C57BL/6 mice. Life sciences. 2015 May 1;128:39-46.

Xie Z, Komuves L, Yu QC, Elalieh H, Ng DC, Leary C, Chang S, Crumrine D, Bikle DD, Yoshizawa T, Kato S. Lack of the vitamin D receptor is associated with reduced epidermal differentiation and hair follicle growth. Journal of investigative dermatology. 2002 Jan 1;118(1):11-6.

Almohanna HM, Ahmed AA, Tsatalis JP, Tosti A. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy. 2019 Mar;9(1):51-70.

Demay MB, MacDonald PN, Skorija K, Dowd DR, Cianferotti L, Cox M. Role of the vitamin D receptor in hair follicle biology. The Journal of steroid biochemistry and molecular biology. 2007 Mar 1;103(3-5):344-6.